Les miens sont ma force

Martine Le Corre

À dix-huit ans à peine, au mi-temps des années 1970 dans la France des « laissés-pour-compte », Martine est partagée entre l’envie de se battre pour avoir droit à ce bonheur qu’on lui refuse depuis toujours, et celle, lancinante, de tout laisser tomber, lassée de cette vie de galère. Jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue fasse basculer sa vie.

Cinquante ans plus tard, Martine Le Corre raconte avec passion son combat aux côtés des siens pour la dignité. Issue d’une famille de 14 enfants, elle a grandi dans une « cité pourrie » de la banlieue de Caen et n’avait, comme ses parents avant elle, pour tout horizon qu’une vie de « cassos ». Sa rencontre avec des volontaires du Mouvement ATD Quart Monde va changer la donne. Si les débuts ne sont pas évidents, Martine est bientôt saisie par le message porté par son fondateur, le père Joseph Wresinski. Il y a un combat à mener pour sortir de la fatalité et il ne se gagnera pas sans les premiers concernés. Elle, les siens, son peuple. Pour s’engager pleinement, elle ne le comprendrait pas forcément sur le moment, elle devra écouter Joseph Wresinski : « Tu dois être libre pour faire ce choix, et pour l’instant, tu ne l’es pas. »

Les miens sont ma force est le récit d’une vie de passion et d’engagement, un chemin de libération, un combat pour changer la société et permettre que les plus pauvres soient considérés comme les premiers partenaires de la lutte contre la misère.

16 ans, résistant

Robert Birenbaum

Le lendemain de la rafle du Vel d’Hiv., le 17 juillet 1942, alors qu’il allait rentrer dans l’épicerie familiale, Robert Birenbaum, jeune Français juif de bientôt 16 ans (ses parents sont Français comme lui, bien que nés en Pologne) rencontre sa tante Dora, avenue Secrétan.

C’est lui qui raconte : « Elle était jeune, trente-deux ou trente-trois ans, et très belle ; c’était ma tante préférée. Elle me raconta pourquoi mon oncle avait été arrêté et mis en prison. Il était résistant. Sur sa lancée, elle me demanda si elle pouvait avoir confiance en moi. Si je le voulais, elle pouvait me faire entrer en contact avec des jeunes juifs communistes, des résistants. Mais ce devrait être un secret entre nous deux. Jamais je ne devais dire à mes parents qu’elle avait été mon instigatrice. J’acceptais sans hésiter. Elle me fit comprendre en très peu de phrases qu’il était toujours préférable de se battre, de vivre debout et dans la dignité, et de ne pas se coucher devant l’ennemi. Elle avait comme son mari un poste de responsable au sein du MOI (Mouvement Ouvrier Immigré) et me donna tout de suite un rendez-vous avec un camarade de la Jeunesse communiste. C’est ainsi que j’entrai dans la Résistance, le 17 juillet 1942. »

...

Le 21 février 2024, le couple Manouchian sera rapatrié au Panthéon. Les Manouchian, c’est l’Affiche rouge du nom de l’affiche placardée dans tout le pays par les nazis qui recherchaient ces résistants. Arrêtés, les 22 hommes membres de l’Affiche Rouge, ces Francs-Tireurs Partisans de la MOI, seront fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Olga Bancic, seule femme du groupe, sera décapitée le 10 mai 1944 à Stuttgart.

Robert Birenbaum, malgré son très jeune âge, fit partie de 1942 à 1944 (sous le pseudo de « Guy ») de ceux qui recrutaient justement ces résistants FTP MOI. Triste ironie de l’Histoire, il devait intégrer ces FTP lorsque les membres de l’Affiche rouge furent pris. Son livre raconte à la première personne ses deux années incroyables au cours desquelles, avec d’autres jeunes gens, français et étrangers, juifs, communistes, parfois de simples adolescents comme lui, ils tinrent en respect collabos et nazis dans Paris et ses alentours. Lancers de tracts, vols d’armes, de machines à écrire, planques, attentats, sabotages et arrestations…

Un récit palpitant qu’il délivre enfin à 97 ans. Raconter. Encore et encore. Pour que personne n’oublie jamais…

Algérie, quand tu nous tiens

Joseph Glin

Nous avons vingt ans, sans aucune notion de l’horizon. L’armée nous accapare durant vingt-six mois afin de découvrir les splendeurs et les horreurs d’une Algérie révoltée. Depuis 1954, massacres, attentats, embuscades exterminent plus de treize mille cinq cents appelés du contingent parmi le million et demi de jeunes militaires expédiés durant huit années, sur cette terre colonisée.

En mars 1962, les accords d’Evian amplifient les dangers : musulmans, fellaghas, OAS, pieds-noirs, partisans d’une Algérie française et soldats français s’entretuent de plus belle. Les harkis, abandonnés par la France, sont assassinés, en grand nombre, par leurs frères vengeurs. Les ponts, enjambant les gorges du Rhummel, s’accrochent au rocher de la merveilleuse ville de Constantine, éternellement en alerte.

C’est là, au pied des ruelles de la casbah, qu’une amitié forgée entre deux ennemis, Tayeb et Joseph, l’auteur de ce témoignage, s’avère importuner une hiérarchie militaire déboussolée. Un vécu dans une atmosphère parfumée d’exotisme aux relents de poudre mouillée !

Journal de bord de Gaza

Abou Jamous Rami

Vivre sous une tente, c’est endurer une chaleur d’enfer pendant la journée, avec des mouches qui pénètrent à l’intérieur et n’arrêtent pas de vous agacer. Et la nuit, c’est l’inverse : il fait froid. Il faut mettre deux ou trois couvertures. C’est se réveiller en ayant mal partout, parce qu’on dort sur un sol déformé.

Vivre sous une tente, c’est dépendre de l’aide humanitaire et ne manger que des boîtes de conserve. C’est chercher tous les jours un endroit pour charger nos téléphones et nos lampes rechargeables.

Vivre sous une tente c’est faire la queue pour l’eau et la nourriture. Pour faire la cuisine, il faut un four en argile et du bois. Quand on n’a pas de bois, on utilise n’importe quoi. Beaucoup de gens brûlent des cartons ou du plastique. On respire presque toute la journée cette fumée de plastique. On fait la lessive dans les seaux, on porte les mêmes vêtements trois ou quatre jours pour économiser l’eau. Pour les toilettes, on creuse un trou.

Vivre sous la tente, c’est surveiller en permanence les insectes, les serpents, les scorpions.

C’est une vie d’humiliation.

Mais cette tente est le symbole de la résilience palestinienne. Nous en avons fait un symbole politique, pour dire que nous allons rentrer chez nous. Parce qu’un jour, tout cela va s’arrêter.

Gouines

Marie Kirschen, Maëlle Le Corre et Collectif

Un ouvrage collectif pour penser les identités lesbiennes contemporaines et les rendre visibles.

Qu’est-ce qu’être gouine ? Bien plus qu’une orientation sexuelle, l’homosexualité féminine se conjugue au pluriel : ce sont des identités, riches et diverses. Invisibilisées, les lesbiennes ne sont ni vues, ni lues, ni écoutées dans l’espace public et politique. Surtout, elles connaissent la double peine, croisement de l’homophobie et du sexisme : la lesbophobie, qui s’immisce dans toutes les sphères et les communautés de notre société, même dans les plus inclusives. Pour lutter contre ces discriminations et ces violences, il est donc urgent de donner à lire des vécus et des réflexions lesbiennes contemporaines. À travers un collectif composé d’autrices, d’artistes et d’activistes, cet ouvrage entend mettre en lumière à destination du plus grand nombre la richesse des identités lesbiennes d’aujourd’hui.

Fou de Paris

Eugène Savitzkaya (Prix Jacques Lacarrière 2024)

« Ici, à Paris, au bord du canal, à deux pas du grand palais indien aux fresques colorées, il pense à vous, le fou qui marche, le fou qui sue, le fou qui boit l’eau fraîche de la fontaine d’Aubervilliers, l’eau filtrée par les sables du sous-sol d’Aubervilliers, l’eau vivante, l’eau habitée, froide et fluctuante. Il pense à vous, le fou, à vous qui chantez l’après-midi lumineux dans vos appartements étroits en regardant une fleur du papier peint qui recouvre les vieux murs humides ou bien une fleur épanouie dans un petit vase de zinc vieilli, de verre dépoli ou de porcelaine fine, ou en épluchant un oignon rouge, cet oignon qui fait pleurer vos yeux, vos yeux de chatte ou de renarde, vos jeunes yeux ou vos vieux yeux de chien battu, en allumant des bougies, les sept bougies du chandelier ou les deux bougies flanquant le portrait fané de votre grand-mère qui vous fait un signe depuis le paysage enneigé d’un lointain passé. Et ce fou vous écrit qu’il faut peut-être changer de terre, de globe, de famille ou de pays. Il vous aime tant tous les trois, tous les dix-sept, tous les milliards, comme féerie indispensable au bon cours des choses, comme fantôme bienveillant. »

Le mot du jury

« On aurait dit que Paris se lissait les plumes ou les poils, ses plumes d’élégante corneille, ses poils de beau bièvre. » Suivre le Fou de Paris dans sa marche, c’est, « chemin faisant », comme le titre du livre de Jacques Lacarrière, voir s’ouvrir un monde à chaque pas. Cette traversée féérique, poétique, sensuelle, porte autant d’attention aux images, aux paroles, aux formes, aux objets qu’aux grands thèmes politiques d’actualité qui irriguent ce livre virtuose. L’esprit du promeneur curieux que fut Jacques Lacarrière habite cette prose à l’énergie jubilatoire. « Qui parle au nom des bièvres et qui au nom des saules ? », cette question « savitzkaienne » aurait pu être posée par Jacques Lacarrière, homme libre, profondément soucieux de l’état du monde. Ces deux grands poètes entraînent, dans le sillage de leurs œuvres protéiformes, l’aventure humaine.

Journal d'un prof à la gomme

BD de Fred Leclerc

En quête de sens, Fred se lance dans l'enseignement, plein de bonnes intentions mais se retrouve démuni face à la réalité du terrain. Heureusement, il conserve tout son humour !

En octobre 2020, Fred est au chômage depuis cinq mois et en pleine réflexion existentielle lorsque survient l'assassinat de Samuel Paty. En quête d'un métier qui fait sens, il découvre alors qu'il est possible d'être professeur d'arts plastiques dans les écoles primaires parisiennes et décide de s'inscrire au concours.

Deux ans plus tard, Fred est stagiaire dans deux écoles à l'autre bout de Paris. Propulsé sans formation face à des dizaines d'élèves agités, il ne lui faut que quelques jours pour prendre la mesure de son impréparation. Il va alors improviser des méthodes éducatives hasardeuses et se confronter à ses propres limites... sans pour autant en perdre son sens de l'humour et de l'autodérision.

13 à table ! 2025 - 11ème édition - Recueil de nouvelles au profit des Restos du cœur

Collectif (Illustration de Catherine Meurisse)

Pour 13 à table ! c’est une nouvelle décennie qui s’annonce.

Et toujours le même défi : aider le plus possible les Restos du Cœur.

Pour cette 11e édition, le thème est : Dans le même bateau.

Au 1er ou au 12e degré, selon le sens qu’on veut lui donner, il illustre la solidarité qui nous est chère.

Cette année encore, ce sont 14 auteurs d’horizons divers qui offrent une nouvelle pour que nous puissions offrir des repas.

On compte sur vous !

Les auteur.es :

Sandrine Collette, Lorraine Fouchet, , arine Giebel, Raphaëlle Giordano, Christian Jacq, Marie-Hélène Lafon, Alexandra Lapierre, Marc Levy, Marcus Malte, Agnès Martin-Lugand, Étienne de Montety, François Morel, Romain Puértolas, Jacques Ravenne

Paris, musée du XXIe siècle - Le 18e arrondissement

Thomas Clerc

Le 18e arrondissement compte 425 rues, squares, places, avenues, cités, jardins, villas, boulevards, impasses et passages que Thomas Clerc a entrepris d’arpenter depuis qu’il y a emménagé récemment. Description totale, née de ses déambulations, dérives et notations, ce livre n’omet rien de ce que la ville laisse voir, entendre et ressentir.

De Montmartre aux abords du périphérique, des habitants de ses quartiers aux touristes égarés, des cafés aux darks stores, de la nuit au jour, l’ancien faubourg de Paris, insurgé sous la Commune, ne cesse de changer d’apparence, quand ce n’est l’auteur lui-même qui le refaçonne au gré de son périple. Le 18e se déroule comme une toile géante où chaque rue est un tableau vivant.

- La fiche du livre

- Un article de EN ATTENDANT NADEAU (10/09/2024)

Le bastion des larmes

Abdellah Taïa [Prix Décembre 2024 et Prix de la langue française 2024 ]

À la mort de sa mère, Youssef, un professeur marocain exilé en France depuis un quart de siècle, revient à Salé, sa ville natale, à la demande de ses sœurs, pour liquider l’héritage familial. En lui, c’est tout un passé qui ressurgit, où se mêlent inextricablement souffrances et bonheur de vivre.

À travers lui, les voix du passé résonnent et l’interpellent, dont celle de Najib, son ami et amant de jeunesse au destin tragique, happé par le trafic de drogue et la corruption d’un colonel de l’armée du roi Hassan II. À mesure que Youssef s’enfonce dans les ruelles de la ville actuelle, un monde perdu reprend forme, guetté par la misère et la violence, où la différence, sexuelle, sociale, se paie au prix fort. Frontière ultime de ce roman splendide, le Bastion des Larmes, nom donné aux remparts de la vieille ville, à l’ombre desquels Youssef a jadis fait une promesse à Najib. « Notre passé… notre grande fiction », médite Youssef, tandis qu’il s’apprête à entrer pleinement dans son héritage, celui d’une enfance terrible, d’un amour absolu, aussi, pour ses sœurs magnifiques et sa mère disparue.

Ce que vous trouverez caché dans mon oreille

Mosab Abu Toha

En restituant les peines et les joies des habitants de Gaza dans sa poésie-reportage, Mosab Abu Toha donne chair à une terre en guerre, et à sa beauté insoupçonnée.

Sa plume concrète, fulgurante, raconte la violence qui s’infiltre dans tous les recoins de l’existence. Comme Gaza elle-même, ces textes sont remplis de décombres. Mais ils sont aussi empreints de beauté et d’une profonde humanité, nichées dans les objets du quotidien, les amitiés qui se nouent et la nature immuable. Ils sont imprégnés de l’odeur du thé et des roses en fleurs. Des enfants naissent, des étudiants vont à l’université, des bibliothèques sortent de leurs ruines, tandis que les Palestiniens trouvent de nouvelles façons de survivre et de créer de l’espoir.

Oeuvre écrite et parlée

Chantal Akerman

Par leur rythme, leur ponctuation, la liberté de leur syntaxe, par le « ressassement » qu’elle invoque elle-même comme une manie et un principe constructif, ses textes portent la marque de sa voix : l’œuvre est écrite et parlée (elle a donné de nombreuses lectures de ses récits). Les deux premiers volumes s’accompagnent d’une iconographie largement inédite. Le troisième rassemble la présentation de Cyril Béghin, une chronologie ainsi que les notices des textes d’Akerman établies par lui, la liste exhaustive des films et des installations de la cinéaste, et une sélection de ses livres, textes et entretiens.

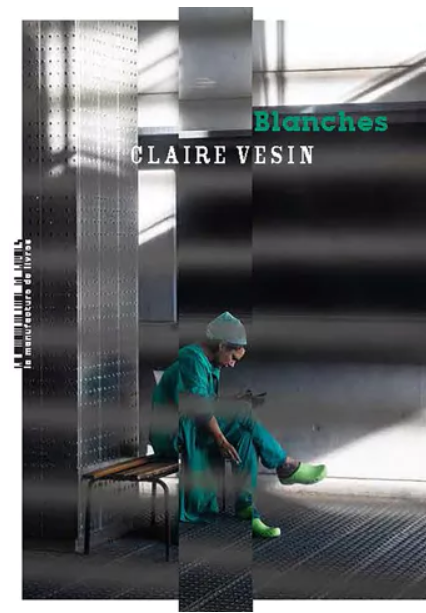

Blanches

Claire Vesin

Villedeuil, aux portes de Paris. Ses tours, ses habitants, et son hôpital. Jean-Claude y a passé toute sa carrière – jours comme nuits – au sein du service de chirurgie. Mélancolique et désormais solitaire, il reste passionné, par cette ville comme par son métier. Laetitia y est née et y travaille, infirmière trop tendre pour l’âpreté de son poste à l’accueil des urgences. Aimée, jeune femme brillante autant que perdue, débute l’internat et décide d’effectuer son premier stage à Villedeuil, mue par des loyautés invisibles. Fabrice, médecin au SAMU, sera bientôt père mais fuit sa vie personnelle. Lors de ces mois vécus ensemble, leurs destins vont s’entremêler. Au sein d’un hôpital qui se fissure de toute part, ils partageront joies et échecs, détresse et amour du métier. Malgré les difficultés, ils tiennent, jusqu’à ce qu’une nuit, cet équilibre soit remis en question, bouleversant leurs vies à jamais.

Avec ce premier roman poignant, Claire Vesin nous fait entendre la voix vibrante de celles et ceux qui font l’hôpital public et sont marqués par le combat ordinaire mené pour soigner dignement.

Chez Marguerite Duras

Catherine Faux

Pendant plus de vingt ans, Catherine Faux a photographié l'intimité de Marguerite Duras dans ses trois lieux de vie. Elle nous livre aujourd'hui son travail, pour ce livre, empli de douceur et de poésie.

Les lieux de Marguerite Duras, Neauphle-le-Château, Les Roches Noires à Trouville « demeurent dans le sillage de celle qui les a occupés, non comme des mausolées glacés, mais comme des frémissements spirituels, porteurs d’une grâce toujours intacte (…) Duras absente mais infiniment présente dans l’évocation de ces lieux qu’elle aimait.»

Les pièces que Catherine Faux a photographiées, les coins et les recoins, les détails et les fenêtres qui ouvrent sur le jardin, parviennent à retenir l’histoire nocturne et lumineuse à la fois, souveraine en tout cas, de Marguerite Duras.

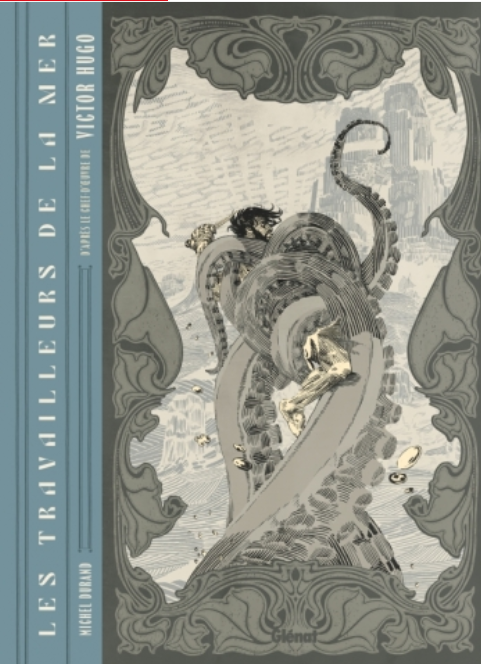

Les Travailleurs de la mer

BD de Michel Durand f'après l'oeuvre de Victor Hugo

Un tour de force graphique qui reproduit le souffle grandiose du roman de Victor Hugo !

Propriétaire de La Durande, un bateau qui vient de faire naufrage, Mess Lethierry est fou de rage à l'idée de perdre le moteur révolutionnaire de son steamer… Prêt à tout pour récupérer le moteur qui lui donnait gloire et richesse, il promet la main de sa nièce Déruchette à celui qui récupérera la machine ! Mais quelle âme risquerait de s’aventurer entre les deux rochers de l'écueil Douvres ? Gilliatt, un pêcheur amoureux de Déruchette, accepte le défi ! Aussi robuste que rêveur, il va braver les flots et affronter la colère de l’océan au large de Guernesey. Sans autre témoin que le ciel dans cette lutte engagée contre la nature, Gilliatt va ramener La Durande, qu'il a arrachée à tous ses ennemis ! Mais, lorsqu’il rentre en vainqueur, le cœur de sa jeune promise bat pour un autre. Acclamé par les hommes, le malheureux va faire un geste dont la simplicité rendra son sacrifice encore plus beau...

À la fois conte et drame héroïque, l’histoire de Gilliatt nous bouleverse tout comme le dessin prodigieux de Michel Durand ! Grâce à un travail graphique titanesque, cet album entièrement réalisé en hachure illustre la grandeur de la nature et propose une lecture inédite du roman maritime et « industriel » de Victor Hugo paru en 1866. Le trait de l’artiste sublime la force des éléments, la conquête des machines par l’homme moderne mais aussi l’idylle et le drame qui se jouent dans cette œuvre. Un album puissant pour un artiste au sommet de son art.

Journal 1945-1951 - "On voudrait vivre plus vite, tourner, tourner les pages de cette unique vie"

Hélène Hoppenot

Années 1945-1951. Pour la troisième fois de son existence de femme de diplomate, Hélène Hoppenot (1894-1990) revient vivre en Suisse, car le général de Gaulle y a nommé son mari ambassadeur de France.

À Berne, se mêlent les rituels protocolaires, qui l’ennuient, et les brillantes manifestations culturelles (expositions, concerts, représentations théâtrales, conférences d’écrivains) qu’elle organise avec audace, non sans solliciter l’attaché culturel de l’ambassade, Henri Guillemin, tout vibrant d’érudition.

De temps en temps, elle revient dans le maussade Paris d’après-guerre auprès de sa famille : elle assiste à la fin de sa mère et de son beau-père. Dans le même laps de temps, sa fille Violaine se marie, a trois enfants et divorce. Mais Hélène Hoppenot retrouve avec joie ses fidèles amis : Adrienne Monnier, Léon-Paul Fargue, les Claudel, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Marthe de Fels, Jules Supervielle, Mary Reynolds et Marcel Duchamp, Blaise et Raymone Cendrars, Darius et Madeleine Milhaud, qui lui rappellent, quoique vieillissants, l’intensité intellectuelle des années 30.

Crépuscule – Anthologie – Poétesses libanaises contemporaines

Cette anthologie présente une sélection de plus de 100 textes d'une soixantaine de poétesses libanaises contemporaines, rendant compte de la pluralité de voix qui témoignent, chacune à sa manière, des multiples facettes d'un même pays.

L'ouvrage trilingue (français, anglais et arabe), fruit de plus de quatre années de recherches, édité par Nada Ghosn et Paulina Spiechowicz, est accompagné d'œuvres de Etel Adnan, Laure Ghorayeb, Huguette Caland, Afaf Zurayk, Manar Ali Hassan et Jana Eid.

Dans ce moment trouble que traverse le Liban, l'anthologie des poétesses libanaises contemporaines voudrait donner voix aux femmes qui, trop souvent, ont été sous-représentées, tant dans les études littéraires que dans le milieu artistique.

Ce volume a pour objectif de recueillir des voix connues et émergentes, pour raconter à travers un siècle de poésie la mutation d'un pays en évolution constante, et tracer une voie faite d'une pluralité de voix : une soixantaine de poétesses et plus de cent textes racontant, chacun à sa manière, les facettes d'un même pays, tel un atlas cinétique, une fresque lyrique portée par la lecture, le voyage, la traduction, l'art contemporain au sens large.

Les sept maisons d'Anna Freud

Isabelle Pandazopoulos

Une nuit d’hiver 1946 à Londres, une infirmière sonne à la porte de la maison des Freud. Anna, la fille du célèbre psychanalyste, est entre la vie et la mort. Épuisée et fiévreuse, elle confie des bouts de son existence à cette inconnue : son adolescence difficile, toute de désirs contrariés et de fantasmes honteux, les années d’analyse avec son père, sa rencontre décisive avec la fantasque Lou Andreas-Salomé… On y découvre la mal-aimée, le vilain petit canard, dernière-née de la fratrie, qui a tant lutté pour faire entendre sa voix, pour vivre dans le plus grand secret son amour avec une Américaine. Et pour fonder une école à Vienne, où, pionnière de la psychanalyse pour enfants, elle a adapté cette pratique à la pédagogie. Anna Freud, anti-héroïne, n’aura eu de cesse de construire une vie à elle et des refuges pour les enfants qui en avaient besoin.

Porté par un formidable souffle romanesque, Les Sept Maisons d’Anna Freud est l’histoire bouleversante d’un affranchissement, de l’amour fou d’une fille pour son père, en même temps que la saga d’une famille prise dans les tourments de la guerre et de l’exil.

Ténèbres et compagnie

Sigitas Parulskis

Vincentas, photographe, conclut un pacte morbide avec un officier SS : en échange de sa sécurité et de la femme juive qu’il aime, Judita, il photographiera les massacres de juifs dans les villages et les forêts de sa patrie occupée. Vincentas devient alors et malgré lui, le témoin de l’assassinat massif des juifs, et se transforme en observateur qui ne peut rien changer ni aider personne…

Dans ce roman unique et sans concession, Sigitas Parulskis expose pour la première fois l’un des plus grands tabous de l’Histoire contemporaine lituanienne : le rôle actif de ses compatriotes dans un génocide au cours duquel 94 % de la population juive fut exterminée.

Ces temps-là

Oeuvres autobiographiques : Porteurs d'eau - Le Pont inachevé - Au-delà de l'oubli

Manès Sperber (réédition 2024)

Manès Sperber vit les grands évènements de son époque bouleverser son existence : la chute de l’Empire austro-hongrois qui le contraignit à fuir le shtetl de Zabotów, en Ukraine ; la montée du fascisme en Allemagne où il fut emprisonné par les nazis pour son activité de militant communiste ; les purges de Moscou qui l’éloignèrent de cette idéologie.

À travers les guerres qui embrasèrent l’Europe, les luttes politiques ou la remise en question de tous les idéaux dont il fut contemporain, Manès Sperber resta un témoin infatigable de son siècle, qu’il restitua avec lucidité et poésie dans Ces temps-là, ses mémoires, publiés pour la première fois en trois tomes de 1976 à 1979..

Ce récit d’un monde disparu, où l’intime se mêle à l’Histoire, demeure une œuvre littéraire puissante.

Ma mère est un fait divers

Maria Grazia Calandrone

Le 24 juin 1965 à Rome, un bébé est abandonné sur la pelouse de la Villa Borghèse. Ses parents, ce sont Lucia et Giuseppe. Mariée de force, la jeune femme s’est enfuie, quittant un mari et une belle-famille violents, pour vivre son grand amour. À cette époque, en Italie, cela rend Lucia et son compagnon criminels, coupables d’adultère et d’abandon du domicile conjugal. Sans parler du statut d’enfant illégitime qui va planer toute sa vie au-dessus de leur fille. Acculé par l’impossibilité de faire famille, le couple se résout à l’abandonner et à se suicider ensemble, dans les eaux du Tibre.

L’enfant orpheline, c’est Maria Grazia Calandrone. Cinquante ans plus tard, elle mène l’enquête pour retracer l’histoire de ses parents biologiques et comprendre leur geste. En explorant leur trajectoire, Maria Grazia Calandrone fait aussi revivre avec réalisme, dans une langue poétique et singulière, l’Italie de l’après-guerre en pleine industrialisation et la pression sociale destructrice pesant sur les femmes.

Tous les silences ne font pas le même bruit

Baptiste Beaulieu

Tu es un garçon de 8 ans. Un dimanche soir, en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle ? Tu deviens un adolescent que l'on insulte : " Sale pédé ! " Tu contemples l'eau noire du canal du Midi, prêt à abandonner. Sur tes épaules, un sac à dos rempli de pierres et ton secret.

Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé, puis père à ton tour. Un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire.

C'est l'histoire d'un homosexuel, aujourd'hui, en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous.

Un grand texte, bouleversant et universel.

Fils de Ploucs : Adieu Plougourvest

BD de Jean Rohou & Clara Valletelle

Fils de ploucs a sans doute été la plus grosse vente de littérature des éditions Ouest-France.

On doit cette analyse très juste de la culture rurale bretonne à Jean Rohou, fils de paysan de Plougourvest dans le Léon (et locuteur breton), qui est devenu professeur d'université (Rennes 2).

Dans son récit tout y passe : le rythme de vie, la religion, l'église, le cimetière et le village, l'école, le monde paysan, la langue bretonne, les voisins, la maladie, la mort, etc. Cette histoire est désormais proposée en roman graphique.

Ce troisième tome, "Adieu Plougourvest" raconte les premiers pas de Jean en dehors de sa communauté villageoise de Plougrouvest, les années au collège puis au lycée à Rennes et enfin à Paris. Les premiers émois amoureux... On retrouve avec bonheur tous les personnages du village, ses parents, Monsieur le Recteur. Les dialogues ne se privent pas d'expressions en langue bretonne (traduites) qui ne manquent pas de sel. Le roman graphique parle de tous ces sujets, met en scène les personnages, et raconte un monde disparu et attachant.

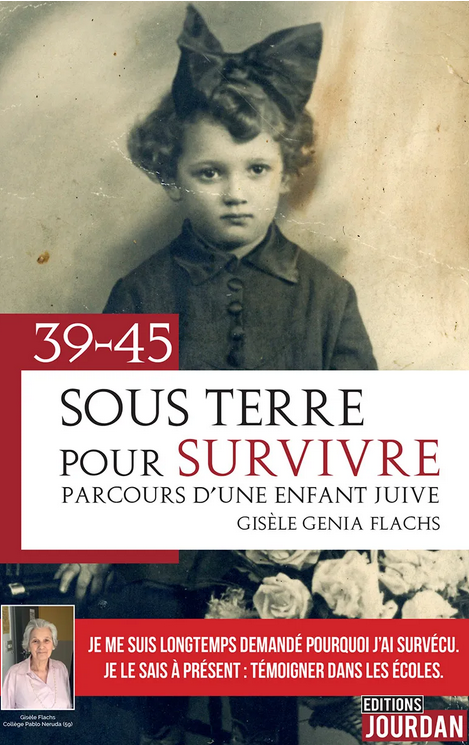

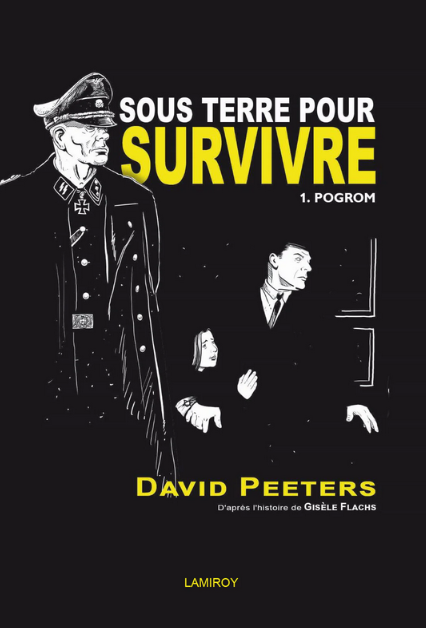

Sous terre pour survivre - Tome 1 : Pogrom

BD de David Peeters

Gisèle Flachs a 89 ans aujourd'hui, cette BD raconte son histoire : celle d'une petite fille juive née en 1939 en Pologne à la frontière Ukrainienne. Elle fait partie des 200 rares survivants sur 17.400 juifs de la ville de Boryslaw qui ont survécu à la guerre. En juin 1939 les Allemands envahissent la Pologne et en Juin 1941 les Allemands entrent dans sa ville de Boryslaw et commencent à mettre en place la Solution finale : extermination systématique de tous les juifs. Gisèle se retrouve seule à 5 ans projetée dans la Guerre. Sa mère et son grand-père sont raflés et exécutés par balles dans une forêt, sa famille est décimée. Seule, une tante veille sur elle.Ce premier tome (il y en a 3) raconte au travers de l'existence incroyable et stupéfiante d'une petite fille , la mise en place de la Phase 1a Shoah , celle que les historiens ont mis à jour il y a 10 ans à savoir la Shoah par balles.

Surtout ne fermez pas la porte en sortant

Mélanie Bouthillier, Agnès Bouvier, Christine Carrère, Isabelle Escurat, Brigitte Laibe, Philippe Menaut, Sylvie Montabrut

Après deux textes introductifs présentant la démarche du collectif d’auteurs, ce livre présente sept récits de professionnel·les racontant leur parcours et tels qu’il et elles les ont vécus, les évènements survenus. Le huitième récit collectif expose le déroulement des péripéties pour permettre au lecteur de prendre la mesure de ce qui s’est produit.

Deux postfaces prolongent l’ouvrage : P. Gaberan situe cette histoire singulière dans les évolutions globales des formations en travail social des dernières années et P. Bride explique les motivations de Dire Le Travail à accompagner les auteur.es pour aboutir à cette publication.