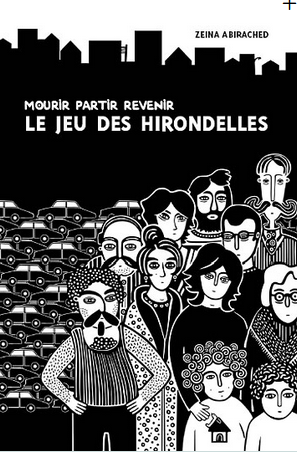

Mourir, partir, revenir - Le jeu des hirondelles

BD de Zeina Abirached

« En avril dernier, sur le site de l’INA, qui venait de mettre ses archives en ligne, je suis tombée sur un reportage sur Beyrouth en 1984. Les journalistes interviewaient les habitants d’une rue située sur laligne de démarcation. Bloquée à cause des bombardements dans l’entrée de son appartement – l’entrée était souvent la pièce la plus sûre car la moins exposée –, une femme au regard angoissé dit une phrase qui m’a donné la chair de poule. Cette femme, c’était ma grand-mère. J’étais à Paris et tout d’un coup, sur l’écran de mon ordinateur, ma grand-mère faisait irruption et m’offrait un bout de notre mémoire. Ça m’a bouleversée, je me suis dit que c’était peut-être le moment d’écrire enfin le récit qui me travaillait depuis un moment déjà.

“Je pense, qu’on est quand même, peut-être, plus ou moins, en sécurité ici.” C’est la phrase qu’a dit ma grand-mère en 1984

C’est une phrase qui s’interroge sur la notion d’espace et de territorialité. C’est une phrase qui résume la raison pour laquelle beaucoup d’habitants sont restés « chez eux » malgré le danger

C’est aussi la première phrase mon futur album

Nous sommes à Beyrouth, dans les années 80, au 38 de la rue Youssef Semaani, et plus précisément, dans l’entrée de l’appartement du premier étage

Comme c’est la pièce la plus sûre de la maison – et donc de l’immeuble, puisque l’appartement est au premier étage – tous les voisins sont là aussi

Dans cette entrée il y a l’histoire de chacun des personnages, l’histoire qu’ils ont en commun, celle du microcosme qu’ils forment et l’histoire de la moitié de ville que Beyrouth était devenue

Dans cette entrée, il y a aussi une tenture

Dans cet intérieur exigu où elle est présente d’abord en toile de fond, elle matérialise petit à petit la guerre qui fait rage à l’extérieur

Cette tenture est le fil conducteur de l’histoire que je raconte. »

- La fiche de la BD [également dans la collection de poche Points graphique]

Rue de Phénicie

Lamia Ziadé

Rue de Phénicie, c’est un livre d’artiste, un livre intime et un livre politique, un roman photo, un roman militant, un tract palestinien, un livre d’images, un livre de mythologie, un catalogue d’exposition, un livre de souvenirs ou de science-fiction.

La rue de Phénicie, c’est la rue où habite l’autrice à Beyrouth. Une rue au coeur de l’intrigue. Parce qu’il y a une intrigue. Le livre débute de nos jours dans un bar de Beyrouth chargé d’âmes brisées. La narratrice y rencontre un étrange inconnu. Il la pousse à partir à la recherche d’un bar légendaire qu’elle ne connait pas, et « d’où viennent tous les maux du Liban et du monde ». Débute une quête dans Beyrouth plongée dans le noir, qui durera une nuit et ne se terminera qu’à la dernière page du livre, de façon surprenante. Cette errance dans Beyrouth est rythmée de longs flash-backs où la narratrice revient sur sa vie à Paris. Depuis son arrivée à 18 ans, à la fin des années 80, jusqu’à son retour à Beyrouth en octobre 2023. On suit la trajectoire de cette Libanaise en France, de la fascination à la désillusion puis la révolte. Trente années de création artistique originale défilent avec passion. La narratrice passe de la découverte joyeuse de la vie parisienne culturelle, noctambule, libertine, dans le milieu de l’art et de la mode, à une prise de conscience face à la difficulté grandissante d’être Arabe en France, et surtout face à l’incompréhension de l’Occident pour la tragédie palestinienne. Les cabarets de Pigalle, à la Cloche d’or, les nuits blanches et soirées frivoles dans une vie d’insouciance et de plaisirs, font place, au fil des ans, à la déception et la colère face à la politique violente de l’Occident vis-à-vis des Arabes. Les événements de ces 30 dernières années sont vus par ce prisme, entre anecdotes intimes et épisodes historiques. Les scènes les plus amusantes côtoient les sujets les plus graves, dans une mise en page fantasque. Des lectures sur l’histoire du Proche-Orient, de la Palestine, ponctuent la narration, et des scènes racontées de films cultes font irruption dans le récit.

200 reproductions en quadrichromie de dessins originaux et de photographies de l’auteure irradient les pages du livre. La très belle déambulation lyrique dans Beyrouth fantomatique et onirique s’achève. La narratrice a trouvé ce que renferme ce fameux bar, qui pourtant n’existe pas.

Le nom des rois

Charif Majdalani

« Et d’un seul coup, le monde qui servait de décor à tout cela s’écroula. J’en avais été un témoin distrait, mais le bruit qu’il provoqua en s’effondrant me fit lever la tête et ce que je vis alors n’était plus qu’un univers de violence et de mort. C’est de celui-là que je suis devenu contemporain. J’avais été, durant des années, dispensé d’intérêt pour ce qui se passait autour de moi par ma passion des atlas, par les royautés anciennes et inutiles et par les terres lointaines et isolées, les berceaux de vieux empires oubliés.

Désormais, l’histoire se faisait sous mes yeux et je la trouvais moche, roturière et vulgaire. »

Dans ce récit de passage à l’âge adulte porté par une écriture ample et élégante, Charif Majdalani raconte la disparition d’un pays et explore ce qui subsiste de l’enfance lorsqu’elle capitule devant les fracas du monde.

Beirutopia

Photographies : Randa Mirza Textes : Randa Mirza, Rasha Salti

Un essai visuel percutant sur la transformation socio-politique et urbaine de la capitale libanaise.

Depuis la fin de la guerre civile libanaise, en 1990, Beyrouth cherche à renouveler son mythe d’une « ville glamour », à la charnière de l’Orient et de l’Occident. Mais l’enchaînement des cycles de destruction et de reconstruction l’éloigne de cette utopie et enlise le pays dans l’incertitude et le désespoir.

Beirutopia est un essai visuel sur la transformation socio-politique et urbaine de Beyrouth, sur les différentes phases de changements brutaux survenus dans la ville depuis la guerre civile, ses métamorphoses et ses multiples visages et histoires. Rassemblant les images réalisées par la photographe libanaise Randa Mirza depuis le début des années 2000, Beirutopia est aussi une projection de l’avenir de Beyrouth. Cette monographie, à portée biographique, apparaît aujourd’hui prémonitoire de l’effondrement en cours du pays.

Le livre se découpe en sept parties — The Sniper (2000-2002) ; Abandoned Rooms (2005-2006) ; Parallel Universes (2006-2009) ; Beirutopia (2010-2019) ; We Promise, We Deliver (2020-2021) ; #crisisbillboards (2021) ; View from Home (2020-2022) — qui reprennent chronologiquement les séries que Randa Mirza a réalisées pendant vingt ans à Beyrouth. Les images de cette artiste visuelle protéiforme sont de natures multiples : diapositives en noir et blanc, photographies argentiques, impressions digitales, captures d’écran de vidéos, montages et collages.

Des textes inédits de Randa Mirza et de Rasha Salti, commissaire d’exposition et écrivaine, complètent cette approche visuelle. D’autres textes d’auteurs libanais et d’autrices sélectionnés par la photographe parmi l’abondante littérature existant sur Beyrouth permettent d’appréhender l’histoire de la ville. Seront ainsi publiés les textes de Ghada al-Samman (écrivaine syrienne, 1942-), Dominique Eddé (écrivaine, romancière et essayiste libanaise, 1953-), Samir Kassir (historien et journaliste politique franco-libanais, 1960-2005), Sahar Mandour (écrivaine et journaliste libano-égyptienne, 1977-), Samer Franghié (homme politique, intellectuel et journaliste libanais, 1945-2017), Liliane Buccianti-Barakat (professeure de géographie urbaine, spécialiste de Beyrouth) et Ghada Sayegh (docteure en études cinématographiques).

D'une rive à l'autre

Dima Abdallah

Gamins, ils étaient tous les trois inséparables, Layla, Elias et le narrateur, qui, à peine adolescent au début des années 1990, rêve du jour où il connaîtra assez de « jolis mots » pour convaincre Layla de quitter le quartier avec lui. Il étouffe dans l’appartement où il vit seul avec sa mère et reste obstinément muet face à la boiterie et à la tristesse de cette femme détruite. Ses propres accès de violence, sa « mauvaise graine », il sait bien qu’il les doit à son géniteur, qu’il n’a jamais connu. Il les maîtrise tant bien que mal en fumant des joints et en se réfugiant dans les pages du dictionnaire.

Le jeune homme qu’il est devenu, paralysé de timidité et plein de l’amour romantique qu’il lui porte, n’ose même plus adresser la parole à celle qui occupe ses pensées. Le jour où son compère Elias déclare « haram » la musique qu’ils passaient des nuits à écouter ensemble, une digue se rompt en lui.

À Beyrouth, où il part sur un coup de tête, il découvre un pays lui aussi hanté par les fantômes. Comme pour conjurer l’ombre paternelle, il ne cessera, d’une rive l’autre, de vouloir retrouver la lumière de la Méditerranée.

S’il nous dit combien il est difficile d’échapper à la malédiction des origines, le très beau roman de Dima Abdallah, sombre et lumineux à la fois, décrit avec une vibration particulière l’histoire simple d’un personnage en marge, jouet de son destin, qui tentera pourtant de surmonter ses démons.

Premières rencontres

- Jeudi 20 Mars

Librairie Labyrinthes

Rambouillet

- Samedi 29 et

Dimanche 30 mars

Les Escales de BINIC

- Mercredi 2 avril

Librairie

Les champs magnétiques

Paris

- Samedi 5 avril

Les Escales du livre

Bordeaux

- Vendredi 23 et Dimanche 25 mai

Festival du 1er roman Chambéry

Le génie de Beyrouth - Tome 1 : Rue de la fortune de Dieu

Sélim Nassib (Scénario) et Lena Merhej (Dessin, Couleurs)

« On dit qu'il existe à Beyrouth un génie qui est l'esprit même de la ville... On dit aussi qu'on ne peut avoir sa peau qu'en détruisant la ville – mais ça, ce n'est pas prouvé... » Dans les années 1970 à Beyrouth, la rue Rizkallah est une mosaïque des différentes communautés du Liban, et ses habitants vivaient dans une relative concorde avant que la guerre ne vienne bouleverser ce fragile équilibre... Témoignage fictionné et sensible de cette lente catastrophe, "Le Génie de Beyrouth" déploiera jusqu'à nos jours et sur trois tomes son récit choral porté par la verve grave et légère de l'écrivain et journaliste Sélim Nassib ('Libération'), et le dessin aérien et lumineux de Léna Merhej.

Une série en 3 tomes

Avec ce premier tome d’un triptyque qui déroulera l’histoire récente du Liban, Sélim Nassib nous offre un album à la fois intime et documenté, aussi éloigné des poncifs de l’autobiographie que des astuces habituelles de la bande dessinée de reportage. Si l’on ressent fortement à chaque page le poids du vécu et la connaissance profonde qu’il a de sa ville natale, c’est un récit choral, au plus près de nombreux personnages attachants – et toujours présentés avec subtilité – qu’a en effet composé l’écrivain libanais pour nous faire ressentir le « Génie de Beyrouth ».

Une éducation orientale

BD de Charles Berberian

Recomposer sa propre mémoire et celle des proches disparus tout en leur redonnant vie à travers le dessin...

Il n’est sans doute pas facile de se définir lorsqu’on est né à Bagdad d’une mère d’origine grecque et d’un père arménien, et qu’on a grandi à Beyrouth jusqu’à l’âge de 10 ans, juste avant que n’éclate la guerre civile au Liban... À travers ses propres souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale, Charles Berberian nous invite à partager son retour aux origines, qui s’impose comme le livre le plus intime et universel de toute son œuvre. Un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, mis en images avec chaleur et générosité.

Pays amer

Georgia Makhlouf

Pays amer entrelace avec délicatesse les récits de deux femmes libanaises, photographes, à un siècle d’écart.

Mona vit une jeunesse marginale à Beyrouth. Dans un village du nord du Liban, elle découvre une magnifique maison à l’abandon. L’ancienne propriétaire, une certaine Marie Karam, était une originale solitaire, chassant comme un homme et entourée d’animaux vivants ou empaillés. Intriguée, Mona enquête et apprend que le journal intime de Marie a été conservé, avec quantité de clichés qui témoignent d’un admirable talent.

La lecture de ce journal lui ouvre des pans inconnus de l’histoire du Liban du début du XXe siècle, et des pays arabes, en particulier de l’Égypte, qui ont vu fleurir un féminisme actif et optimiste.

Entre Marie et Mona, dont la création artistique et les amours sont confrontées au même poids de la tradition et des préjugés sociaux, Georgia Makhlouf tisse le fil de destins poignants, épris de liberté.

Marie en paiera le prix. Pour Mona, l’histoire reste à écrire.

Ce roman est une fiction librement inspirée de la vie de Marie El Khazen (1899-1983), première femme photographe libanaise.

La danse du paon

Hanan El-Cheikh

Yasmine a quitté Beyrouth pour le Sud de la France il y a des années. De nature optimiste, elle est capable d’enchanter ses jours dans une cité-dortoir du Var, mais s’inquiète du désœuvrement et des addictions de Naji, son seul enfant. Le jeune homme se rêve rappeur et nourrit sa créativité à grand renfort de drogues. Mère et fils ne savent plus comment vivre ensemble. Ils reçoivent un jour des nouvelles inattendues de Rica, le cousin de Naji, qui a été ballotté entre le Liban, pays de son père, et le Sénégal, pays de sa mère, avant d’échouer dans un centre pour réfugiés en Allemagne. Lorsqu’il vient s’installer chez eux, c’est comme la promesse d’un nouveau départ : le partage de souvenirs communs, la possibilité d’un autre équilibre familial, la solidarité pour affronter les aléas du quotidien dans un pays d’accueil guère accueillant. Désabusé, fantasque, cet improbable trio va tenter de resserrer ses liens et de trouver du sens à l’existence – par la musique, l’amour, la beauté.

Ce roman enlevé, vibrant des maux de l’exil et d’une passion irrépressible pour la vie, à réinventer sans cesse, livre en filigrane une description sans concession du racisme qui ronge notre monde.

Crépuscule – Anthologie – Poétesses libanaises contemporaines

Cette anthologie présente une sélection de plus de 100 textes d'une soixantaine de poétesses libanaises contemporaines, rendant compte de la pluralité de voix qui témoignent, chacune à sa manière, des multiples facettes d'un même pays.

L'ouvrage trilingue (français, anglais et arabe), fruit de plus de quatre années de recherches, édité par Nada Ghosn et Paulina Spiechowicz, est accompagné d'œuvres de Etel Adnan, Laure Ghorayeb, Huguette Caland, Afaf Zurayk, Manar Ali Hassan et Jana Eid.

Dans ce moment trouble que traverse le Liban, l'anthologie des poétesses libanaises contemporaines voudrait donner voix aux femmes qui, trop souvent, ont été sous-représentées, tant dans les études littéraires que dans le milieu artistique.

Ce volume a pour objectif de recueillir des voix connues et émergentes, pour raconter à travers un siècle de poésie la mutation d'un pays en évolution constante, et tracer une voie faite d'une pluralité de voix : une soixantaine de poétesses et plus de cent textes racontant, chacun à sa manière, les facettes d'un même pays, tel un atlas cinétique, une fresque lyrique portée par la lecture, le voyage, la traduction, l'art contemporain au sens large.

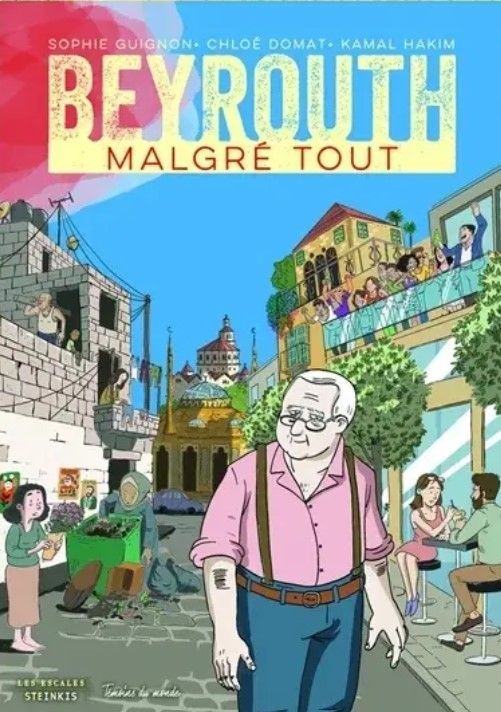

Beyrouth malgré tout

BD de Chloé Domat, Sophie Guignon, Kamal Hakim

Corruption, effondrement économique et révolution, récit d'un Liban en quête d'un avenir meilleur.

Cet album retrace l’histoire de Robert Sacy, un médecin libanais.

Âgé de 73 ans, le docteur a eu une vie mouvementée à l’image du Liban. Il a traversé la guerre civile libanaise (1975-1990) et la reconstruction des années 1990-2000. Pour plus de justice sociale dans un pays où les inégalités sont la règle, il crée le premier service public de pédiatrie à Beyrouth en 2016. Il participe ensuite aux soulèvements populaires de 2019 aux côtés de la jeunesse du pays avec beaucoup d’espoir, puis voit son hôpital détruit par l’explosion du port de Beyrouth en 2020. C’est à cette occasion tragique que nous avons rencontré le docteur Sacy, hagard, dans les ruines de son hôpital soufflé par la déflagration. De cette rencontre est né un reportage pour Arte, Liban : dans le chaos des hôpitaux (nominé au Festival International du Grand Reportage d’Actualité – FIGRA). Depuis le médecin s’est relevé. Il fait face désormais à l’effondrement économique du pays et au spectre du retour de la guerre depuis octobre 2023.

A travers l’histoire de Robert Sacy, racontée par Sophie Guignon et Chloé Domat, correspondantes au Liban et illustrée par Kamal Hakim, dessinateur libanais, cet album est une fenêtre pour comprendre le Liban contemporain. Entre engagement, combat et espoir d’un avenir plus clément.

Il y avait du poison dans l'air

Jabbour Douaihy

Dans les rues d’une bourgade du Nord du Liban, à la fin des années 1950, un enfant solitaire observe et joue. Fils unique d’un père cordonnier et d’une mère angoissée, il accède au monde à travers ses lectures. C’est au fil de nombreux déménagements et changements que s’esquisse sa vie, empreinte d’une singulière mélancolie. Liaisons vouées à l’échec, emballements politiques éphémères, drames familiaux, découverte de textes qui se révéleront les compagnons les plus infaillibles - jusqu’à la réclusion, comme pour se prémunir du monde et

de tous ses poisons. Mais l’explosion dans le port de Beyrouth, en 2020, est un point de non- retour.

Véritable chant funèbre pour le Liban, ce roman est aussi l’itinéraire d’un personnage magnifique, dandy éclairé, saboteur dilettante, façonné par son époque mais toujours à contre-courant.

Requiem pour Beyrouth - Carnets d'une jeune fille dans une ville fragmentée

Jihane Raymond Farhat

Requiem pour Beyrouth est l’ensemble de poèmes que l’auteur, jeune fille évoluant dans les rues de la capitale libanaise, rédige entre 2002 et 2017. Ces poèmes, autobiographiques, rendent compte des liens complexes qu’entretient la narratrice avec sa ville natale, Beyrouth, ville faite de contradictions démographiques et politiques.

Les interactions entre une psyché fragile et une ville perturbée donnent naissance à une série de textes qui se situent au carrefour de l’incantation amoureuse et du témoignage. « Requiem pour Beyrouth », « Éros », « Absence », « Palimpsestes », sont les fruits d’une quête incessante pour trouver un sens dans un pays où règne la violence.

« À un jeune poète parti trop tôt » est un vibrant hommage fait à son premier amour, jeune poète patriotique disparu à l’âge de vingt-quatre ans.

Noir Liban

Salma Kojok

C'est l'histoire de Maïmouna, de ses cheveux crépus, de son accent cassé, du pétillement ravagé dans sa voix, de ses mains qui tremblent. C'est l'histoire de la falaise que toute femme porte en elle ; tant qu'elle la tient éloignée, sa vie reste assez tranquille, elle se lève chaque matin, parle la langue apprise, vaque à ses activités, fait ce qu'on attend d'elle, elle bouge, elle fonctionne. Mais la falaise est là qui veille, il suffit d'un moment de trouble et nous voilà au bord du gouffre, c'est alors sans retour. Penchés vers ses bords escarpés, face au vide, nous voyons les ténèbres en nous, nous sommes dans l'emprise de cette folie. Nous discernons notre propre fin, découvrons ce qu'est le temps, sa matière cotonneuse, ses fils inextricables qui aveuglent et ligotent, abusent et abandonnent.

C'est l'histoire de Maïmouna face à cette falaise.

C'est la traversée d'une vie, celle de Maïmouna, née en Afrique et fille du Liban, écartelée de cimetière en récits décousus, à la recherche d'une famille introuvable. C'est un questionnement continu, la quête d'une famille, le lieu des premiers émerveillements, le pôle originel du désenchantement, les loyautés massacrées. Liens, déliaisons, renouement, grillages ; c'est l'histoire de Maïmouna interrogeant cette balle à déflagration que l'on se balance, on la reçoit de mains rassurantes, mains maternelles, voies paternelles, on saisit ce colis, on le perd, le rattrape au vol ; il finit toujours par imploser en nous.

C'est l'histoire de la ligne de démarcation de Beyrouth, du cimetière marin de Grand-Bassam, de la rue Makhoul, des escaliers de la maison de Treichville, de la Corniche de la Mer, de Zrariyé, de la Méditerranée et de l'Atlantique, de la lagune Ebrié et du fleuve Litani. C'est l'histoire de lieux emmêlés dans des exils continus, histoire de lisières, d'interfaces remuantes.

LE LIBAN : 18 COMMUNAUTÉS ET BIEN DAVANTAGE…

Randa Aractingi, Joëlle Ayache Fahl, Antoine Boulad ,Valérie Cachard, Hayat Chaker, Nayla Chidiac, Jocelyne Dagher Hayeck, Gabriel Deek, Tania Hadjithomas Mehanna, Rawi Hage, Béatrice Khater, Salma Kojok, Mona Krayem, Charif Majdalani, Georgia Makhlouf, Youmna Makram, Nada Moghaizel Nasr, Mishka Mojabber Mourani, Michèle Tyan, Marielle Warde Fayad, Ramy Zein

Vient de paraître, un ouvrage salutaire qui aborde de front la question des 18 communautés qui font le Liban. Cette multiplicité est traditionnellement présentée comme source de richesse et fondatrice du caractère absolument unique du Liban. Or voilà bien longtemps que ces communautés religieuses ont cessé de représenter le tissu social du pays et ne disent rien des vraies questions auxquelles sont confrontés ses citoyens. Bien au contraire, le confessionnalisme a montré ses limites et ses dérives, entre guerres civiles, clientélisme, corruption généralisée et faiblesse voire inexistence de l’état.

Ce recueil de textes se propose de raconter d’autres communautés, définies par leur situation professionnelle, judiciaire, ou sexuelle, les difficultés communes auxquelles sont confrontés ses membres, mais aussi leurs projets, leurs rêves ou leurs convictions. La démarche est éminemment novatrice et elle confirme que le Liban ne peut être réduit à 18 entités, ni par sa richesse, ni par sa souffrance, ni par les aspirations de ses citoyens. Il est, fort heureusement, infiniment davantage.

L’ouvrage, dont l’ambition est autant littéraire que militante, donne à voir ce qu’est le Liban d’aujourd’hui, levant le voile sur certains de ses aspects souvent ignorés. Les auteurs, connus ou moins connus, abordent sans détour ni tabou, parfois même avec beaucoup d’humour, les questions cruciales et les défis que les Libanais doivent relever ensemble. Le pays des Cèdres y apparait souvent surprenant, émouvant, parfois étrange et paradoxal, mais il s’avère surtout attachant et pluriel, à l’image de ces récits. A lire toutes affaires cessantes. (Georgia Makhlouf)

Implosions

Hyam Yared

Le 4 août 2020 à 18 heures et 7 minutes, la narratrice se voit propulsée sous le bureau de sa thérapeute. Elle est à quatre pattes, entre son mari et leur psy. Une bombe vient de ravager Beyrouth. Une apocalypse. Et le scénario en train de se produire dans ce cabinet : celui d'un couple en déliquescence. La narratrice est une affranchie. Elle veut vivre tout de suite et tout à la fois. Être mère, épouse et écrivaine, « beauvoirienne » et pondeuse multi―récidiviste. Plutôt que de choisir, elle a embrassé la multitude : femme remariée, mère de cinq filles, auteure de nombreux livres, écartelée entre Beyrouth et Paris, entre sa soif d'écriture et ses maternités, entre la joie de l'enfantement et l'instinct de fuite. Son énergie vitale est ce prix, c'est une bombe à retardement. Comme son couple, tiraillé entre un homme analyste et une femme guidée par les méandres de l'écriture. En bref, « la rencontre d'une centrale nucléaire avec une éolienne ». Comme cette ville qu'est Beyrouth, fendue, divisée, sectionnée de toutes parts, par les guerres, les rancoeurs entretenues, jusqu'à cette ultime désintégration. La narratrice n'a plus que l'écriture pour consolation. Elle prend la plume à bras le corps et nous offre un récit d'une puissance inouïe où se reflètent jusqu'au vertige l'explosion de la ville et la déflagration intime, la dérive orwellienne de notre planète et l'hyper-connexion des êtres humains qui évoluent désormais « en distanciation sociale ». On retrouve le style plein d'humour et de rage de vivre de Hyam Yared, ses réflexions sur le sens de nos vies, la sexualité, le couple, la maternité, l'inadaptation au monde délirant dans lequel nous vivons... et l'amour qui triomphera toujours de la fin du monde.

L'intranquille

BD de Joseph Kai

Beyrouth, 30 ans après la fin de la guerre civile et quelques mois avant la catastrophe d’août 2020, Samar, jeune auteur de bande dessinée, entame un nouveau projet dont il peine à imaginer la suite.

Entre rêves angoissés, souvenirs d’enfance, expériences amoureuses et déambulations dans le Beyrouth des artistes et des milieux queer, il raconte ses difficultés à vivre dans un contexte incertain qui le plonge dans un état d’appréhension permanente. À travers son regard anxieux, c’est le regard de toute une communauté que l’on suit dans une ville aux couleurs et aux humeurs changeantes.

Le goût du Liban

Livre collectif - Textes choisis et présentés par Georgia Makhlouf

Le Liban incarne depuis longtemps ce rêve d’Orient qui a poussé les écrivains romantiques à entreprendre le voyage. Lamartine, Nerval, Maurice Barrès et d’autres ont célébré avec lyrisme ses beautés souvent empreintes de spiritualité. Les grandes voix de la littérature libanaises ont elles aussi arpenté ce Liban éternel, mêlant avec brio réel et imaginaire, mémoire et poésie. Si les tourmentes de l’histoire n’ont guère épargné ce pays, elles n’ont pas entamé sa force d’attraction, ni la fascination qu’il exerce sur les écrivains. Ses guerres ont été lues de façon autant réelle que symbolique, ses paysages, ses hommes et ses déchirures ont continué d’inspirer des textes puissants et de magnifiques poèmes. Le Liban contemporain est plus que jamais terre de contrastes. De Dominique Eddé à Hanan el Cheikh, de Samir Kassir à Rabih Alameddine, de Salah Stétié à Vénus Khoury-Ghata, le goût du Liban se cultive entre bruit de pelleteuses et effluves douces-amères de fleurs d’oranger.

Mon port de Beyrouth

Lamia Ziadé

Le 4 août 2020, une monumentale explosion dans des entrepôts ravage le port de Beyrouth et les quartiers voisins. Elle fera des centaines de morts et plus de 4000 blessés. Lamia Ziadé a vécu cette catastrophe de trop pour Beyrouth depuis Paris, mais en lien constant avec sa famille et ses amis vivant sur place. Immédiatement, elle a voulu réaliser le carnet intime de cette catastrophe. Saisir dans ses dessins ce qu’elle voyait, ce qu’on lui racontait. Mais elle tient aussi son propre journal dans lequel elle témoigne de son émotion et de sa colère qu’elle partage avec ses compatriotes. Elle restitue la stupeur de l’événement : « Les effets de l’explosion sont incompréhensibles, répondent à un système mystérieux inverse à la logique ». Des verres intacts dans une pièce ravagée, des meubles retrouvés à 200 mètres de l’appartement qui les abritait. « Une sorte de maléfice semble avoir organisé les dégâts. » Lamia Ziadé dessine également les portraits de celles et ceux dont on ne doit pas « oublier les visages souriants », des sauveteurs dans les décombres, des victimes, mais aussi des politiques conspués.

Beyrouth 2020 - Journal d'un effondrement

Charif Majdalani

Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique et l’inflation, dans un Beyrouth épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est pétrifié par le coronavirus, Charif Majdalani entame la rédaction d’un journal. Il entend témoigner de cette période terrible et déroutante, la confronter à son expérience, à ses réflexions et à ses émotions – peut-être aussi espère-t-il la supporter grâce à l’écriture.

Cette chronique de l’étouffement et de l’effondrement, non dénuée d’une paradoxale légèreté, se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans le port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Devenu témoignage du cataclysme, ce récit très sensible aux détails du quotidien dresse le portrait d’une cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire, dont les habitants chancellent puis se redressent, jouets d’un destin aussi hasardeux que cruel.

Mauvaises Herbes

Dima ABDALLAH

Dehors, le bruit des tirs s’intensifie. Rassemblés dans la cour de l’école, les élèves attendent en larmes l’arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant l’heure « son géant ». La main accrochée à l’un de ses grands doigts, elle est certaine de traverser sans crainte le chaos.

Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement pour un autre tout aussi provisoire, l’enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s’y est tôt habituée.

Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, son pouvoir n’a rien de démesuré. Même s’il essaie de donner le change avec ses blagues et des paradis de verdure tant bien que mal réinventés à chaque déménagement, cet intellectuel – qui a le tort de n’être d’aucune faction ni d’aucun parti – n’a à offrir que son angoisse, sa lucidité et son silence.

L’année des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui à Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais d’aucun groupe, et continuera de se réfugier auprès des arbres, des fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises herbes qu’elle se garde bien d’arracher.

De sa bataille permanente avec la mémoire d’une enfance en ruine, l’auteure de ce beau premier roman rend un compte précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une main que l’on serre ou dans un effluve de jasmin, comme autant de petites victoires quotidiennes sur un corps colonisé par le passé.

- La fiche du livre

- Une recension, le 15 octobre 2020, sur EN ATTENDANT NADEAU

- Un article, le 27 août 2020, sur le site BENZINEMAG.net

Beyrouth entre parenthèses

Sabyl Ghoussoub

Il est défendu à un citoyen libanais de se rendre en Israël. Mais le narrateur, un jeune photographe franco-libanais, décide d’enfreindre la loi de son pays et ne pas suivre l’avis de sa famille. Arrivé à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, il subit un interrogatoire de plusieurs heures. Les questions fusent et se répètent. « Comment s’appelle votre mère ? Comment s’appelle votre père ? Comment s’appelle votre grand-père ? Comment vous appelez-vous ? » Des questions qui reviennent comme une berceuse et qui voudraient obliger le narrateur à se définir de manière définitive. Lui qui avait pensé faire ce voyage pour mettre de côté sa part libanaise, mettre Beyrouth entre parenthèses…

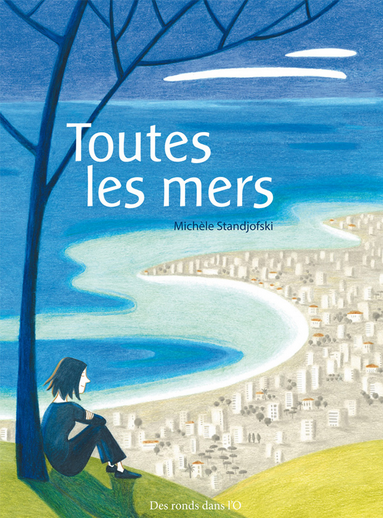

Toutes les mers

BD de Michèle Standjofski

« Venus d’Italie, de France, de Russie, de Grèce et de Turquie, de drôles de fées et magiciens se sont penchés sur mon berceau et ont décidé que je parlerais le français, que j’aimerais Beyrouth, que je la détesterais aussi, que j’aurais par moments envie d’aller m’installer en France mais que je choisirais finalement de vivre là où j’étais née ».

Identités plurielles, appartenance, vivre ensemble, s’invitent dans ce récit de filiation. Heartland is homeland.

Port-au-Prince aller-retour

Georgia Makhlouf

L'émigration vers les Amériques est en marche dès la fin du XIXe siècle. Port-au-Prince Aller-Retour explore celle, peu connue, des Syro-Libanais qui s'établissent en Haïti et raconte l'histoire hors du commun du jeune Vincent-Mansour qui, à vingt ans, quitte son village de la montagne libanaise sous domination ottomane pour aller vers l'inconnu et s'établit à Port-au-Prince. Le roman s'ouvre sur son second départ pour Haïti, après un mariage au Liban. Vincent a hâte de fonder une famille et de continuer à développer ses affaires à Port-au-Prince. Il est pourtant encore amoureux de l'admirable Louisa, Haïtienne de souche, qui a partagé sa vie pendant les quinze années de son premier séjour. Georgia Makhlouf dessine la fresque familiale en donnant voix à chacun des protagonistes : Vincent, Louisa, Edma, Joseph, Fatek et Anis, chacun déployant sa version de l'histoire, son vécu, ses sentiments et sa part d'ombre, au coeur de la beauté envoûtante de l'île. Si Vincent réussit son pari professionnel, la pérennité de tout ce qu'il a construit avec force et rudesse vacille au regard des événements. Il doit concilier ses deux vies, faire face à l'instabilité politique, à l'occupation américaine qui s'annonce et à la montée du sentiment anti-syrien, lui qui n'imagine pas un instant devoir quitter cette île qui est devenue sienne... Dans ce roman fascinant, exil, identité, intégration et tensions raciales font écho aux questionnements du temps présent.

L' extravagance - Mémoires

Salah Stétié

Les Mémoires de l'un de nos plus grands écrivains contemporains.

Son livre traverse plus d'un demi-siècle de vie littéraire et politique, française et méditerranéenne. Écrivain et poète de réputation internationale, amateur d'art, homme d'action et diplomate – " ambassadeur d'un incendie ", résume-t-il en pensant à sa terre du Liban, qu'il a représentée en France, en Hollande et au Maroc –, Salah Stétié est issu de deux civilisations matrices de plusieurs cultures. L'une méditerranéenne et orientale ; l'autre française et occidentale. Libanais par son origine, il s'est senti français très jeune par la pratique d'une langue apprise dans les meilleures universités de Beyrouth et de Paris. Dès lors, il s'est lié, sur chacune de ces rives, aux plus grands poètes des années 1950 et 1960 : d'un côté, Georges Schehadé et Adonis ; de l'autre, Pierre Jean Jouve, René Char, Yves Bonnefoy, André Du Bouchet, Édouard Glissant...

Ses Mémoires livrent un témoignage puissant et lumineux sur un demi-siècle d'histoire politique, les personnages prépondérants qu'il a côtoyés dans les domaines artistique et littéraire, comme les pays et les êtres qui l'ont marqué et accompagné. De Gaulle est l'un des héros de ce récit.

L'ouvrage est porté par un style ample, voluptueux, parfois mordant et ironique, à la hauteur de cette épopée intime où se mêlent les peuples et les continents, les plus grands créateurs et les derniers géants de l'histoire, la tragédie des guerres les plus dévastatrices et les rêves de fraternité les plus exaltants, les bonheurs de l'enfance et les épreuves du temps.

C'est bien un sentiment d'extravagance qu'inspirent à Salah Stétié à la fois l'histoire de sa destinée et le spectacle du monde.

Les vies de papier

Rabih Alameddine

On plonge dans un Beyrouth aux mille facettes avec Les Vies de papier, qui est une déclaration d'amour pour cette ville, mais surtout pour la littérature. On y suit en effet Aaliyah, une ancienne libraire qui voue un véritable culte aux livres, de façon quelque peu obsessionnelle il faut l'avouer. Les Vies de papier nous emmène dans un cocon poétique dont on sort difficilement, même après avoir terminé la dernière page. Avec ce roman, le cosmopolite Rabih Alameddine a remporté de nombreux prix, dont le Femina Étranger 2016.

Saint Georges regardait ailleurs

Jabbour DOUAIHY

Nizam naît dans une famille musulmane de Tripoli qui passe ses étés à Hawra, une bourgade maronite de la montagne. Là, un riche couple en mal d’enfants se prend de tendresse pour lui et se propose de l’élever, d’autant que son père, recherché pour quelque trafic, s’est enfui en Syrie. Nizam se retrouve ainsi dans une école chrétienne, puis il se fait baptiser afin que ses parents adoptifs le laissent partir pour la capitale.

À la fois musulman et chrétien, mais en fait ni l’un ni l’autre, Nizam vit d’abord à Beyrouth, la ville de tous les possibles, comme un fils à papa oisif et débonnaire. Mais il est rattrapé par la guerre civile, où son errance identitaire n’a pas de place. L’appartement qu’il loue à une descendante de Russes blancs – et qui sert de repaire à une joyeuse bande de communistes – a beau être sous la protection d’une icône de saint Georges, rien n’empêchera sa dérive, ni sa rencontre avec l’absurde, dans la ville disloquée.

Tragédie pétrie de dérision, Saint Georges regardait ailleurs est le roman d’un personnage, aussi insaisissable qu’attachant, incarnant tous les paradoxes de son pays. Ce livre a été nominé en 2012 pour le Prix international du roman arabe et a reçu le prix Hanna-Wakim 2011 du meilleur roman libanais.

Liban, écrits nomades - 1 & 2

Yves Laplace, Robert Marinier, Auteur et Jean-Yves Picq ...

Neuf auteurs et une photographe, venus de trois continents, ont été accueillis au Liban par la Ville de Byblos (Jbeil) pour un séjour d'un mois au printemps 2000. Ils ont sillonné ensemble le pays, de Tyr à Tripoli, de Saïda à Deir el Kamar, de Beyrouth à Baalbek. Ils ont rencontré des gens du monde de la rue, du théâtre, de la politique et de l'enseignement. Ils les ont écoutés parler de l'Histoire millénaire du Liban, de ses guerres et de ses crises, de ses cultures et des libertés qu'ils rêvent de construire. Ce périple a profondément marqué ces auteurs. Il a inspiré à chacun une pièce ou un récit qui évoque de près ou de loin Beyrouth. Neuf regards neuf voix, neuf univers, neuf écritures qui disent dans leur pluralité la polyphonie solaire du Liban. Le présent volume (publié avec l'aide du CNL et de l'association "Ecritures vagabondes") regroupe les textes de Yves Laplace (Suisse), Robert Marinier (Québec), Jean-Yves Picq (France) et Koffi Kwahulé (Côte d'Ivoire). Avec quelques photographies de Valérie Frey.

Beyrouth noir

Imane Humaydane

La collection « Asphalte Noir » fait sa première incursion au Proche-Orient avec sa nouvelle destination : Beyrouth Noir. Imane Humaydane a rassemblé autour d’elle quinze écrivains pour mettre en scène la capitale libanaise, avec la guerre civile (1974-1990) pour toile de fond. « Cette anthologie prend part à un mouvement général, vibrant et vivant, de reconquête : elle se réapproprie la ville grâce à l’écriture. »

Le genre noir est ici compris au sens le plus large du terme. Les regards portés sur la ville par les quinze auteurs du recueil sont désabusés, pleins d’amour et de rejet, de frustration et de fascination, mais tous battent en brèche les clichés sur cette ville souvent résumée à sa somme de contradictions.

Avec des nouvelles inédites de : Muhammad Abi Samra, Tarek Abi Samra, Najwa Barakat, Abbas Beydoun, Bana Beydoun, Leila Eid, Rawi Hage, Hyam Hared, Bachir Hilal, Hala Kawtharani, Zena El Khalil, Mazen Maarouf, Alawiya Sobh, Marie Tawk, The Amazin’ Sardine.

Distrait

Jafal Toufic

Distrait est le premier livre traduit en français de Jalal Toufic, Libanais écrivant en anglais. Vidéaste et universitaire, spécialiste de Gilles Deleuze et du cinéma d'Alfred Hitchcock, il relie cette modernité aux traditions sunnites et chiites, ainsi qu'aux enjeux arabes contemporains. Il est en effet une figure importante de la jeune scène artistique libanaise, qui travaille notamment la mémoire des guerres civiles et leur portée dans les imaginaires par la fiction (il a notamment collaboré avec les réalisateurs du film Je veux voir, avec Catherine Deneuve). Sous forme d'aphorismes qui interrogent la vie, l'amour, l'art, le quotidien, et au travers d'une pensée nourrie par le cinéma moderne, la littérature et la philosophie, Distrait frappe par son élégance et l'énergie joyeuse qu'il dispense.

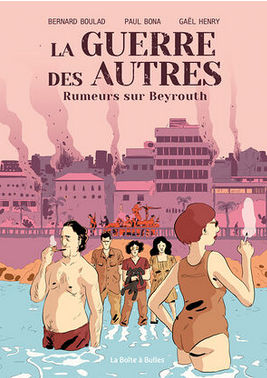

La guerre des autres : rumeurs sur Beyrouth

BD de Bernard Boulad, Auteur ; Gaël Henry, Illustrateur ; Paul Bona, Illustrateur

Famille d'Égyptiens expatriée au Liban depuis près de 10 ans, façonnée par la culture occidentale, les Naggar coulent des jours heureux. Entre une mère baba cool amoureuse de son meilleur ami gay, un père libraire, coureur de jupons, fan de l'Écho des savanes et trois ados mordus de cinéma, cette véritable "famille formidable" se tient à l'écart des conflits politico-religieux qui minent le pays. Au cocktail explosif formé par les les oppositions entre sunnites, chiites, druzes, maronites, catholiques et arméniens, vont venir s'ajouter les tensions entre réfugiés palestiniens et l'État d'Israël. En avril 1975, la guerre éclate. Une guerre qui n'est pas celle des Naggar mais qui ne tardera pas à les rattraper.

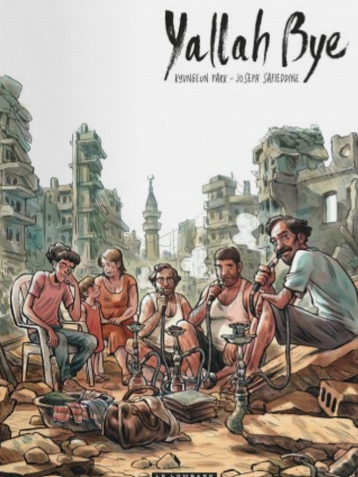

Yallah bye

BD de Joseph Safieddine, Auteur ; Kyung-Eun, Illustrateur

Comme tous les étés, Mustapha emmène sa famille dans son pays d'origine, le Liban. Retrouvailles amicales et soleil au programme. Mais nous sommes en 2006, à Tyr, dans le Sud du pays, et les bombes lâchées par Israël, au nom de la lutte contre le Hezbollah, ont tôt fait de transformer ces vacances en cauchemar… 24 ans plus tôt, dans une situation similaire, Mustapha s'était exilé en France. Que fera-t-il, cette fois-ci, entre impuissance et culpabilité… ?

Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles

BD de Zeina Abirached

« En avril dernier, sur le site de l’INA, qui venait de mettre ses archives en ligne, je suis tombée sur un reportage sur Beyrouth en 1984. Les journalistes interviewaient les habitants d’une rue située sur la ligne de démarcation. Bloquée à cause des bombardements dans l’entrée de son appartement – l’entrée était souvent la pièce la plus sûre car la moins exposée –, une femme au regard angoissé dit une phrase qui m’a donné la chair de poule. Cette femme, c’était ma grand-mère. J’étais à Paris et tout d’un coup, sur l’écran de mon ordinateur, ma grand-mère faisait irruption et m’offrait un bout de notre mémoire. Ça m’a bouleversée, je me suis dit que c’était peut-être le moment d’écrire enfin le récit qui me travaillait depuis un moment déjà.

“Je pense, qu’on est quand même, peut-être, plus ou moins, en sécurité ici.” C’est la phrase qu’a dit ma grand-mère en 1984.

C’est une phrase qui s’interroge sur la notion d’espace et de territorialité. C’est une phrase qui résume la raison pour laquelle beaucoup d’habitants sont restés « chez eux » malgré le danger.

C’est aussi la première phrase mon futur album.

Nous sommes à Beyrouth, dans les années 80, au 38 de la rue Youssef Semaani, et plus précisément, dans l’entrée de l’appartement du premier étage.

Comme c’est la pièce la plus sûre de la maison – et donc de l’immeuble, puisque l’appartement est au premier étage – tous les voisins sont là aussi.

Dans cette entrée il y a l’histoire de chacun des personnages, l’histoire qu’ils ont en commun, celle du microcosme qu’ils forment et l’histoire de la moitié de ville que Beyrouth était devenue.

Dans cette entrée, il y a aussi une tenture.

Dans cet intérieur exigu où elle est présente d’abord en toile de fond, elle matérialise petit à petit la guerre qui fait rage à l’extérieur.

Cette tenture est le fil conducteur de l’histoire que je raconte. »