Algérie, 1960 - Journal d'un appelé

Bernard Ponty (Préface de Raphaëlle Branche)

Lorsqu’il est appelé à combattre en Algérie en 1960, Bernard Ponty se promet de fuir l’action et de fermer les yeux. Mais face à la misère, à la torture, ses espoirs et convictions s’effondrent. Dans les montagnes du Constantinois, endossant tour à tour le rôle d’infirmier, d’instituteur pour les petits villageois, et d’artilleur, le jeune homme se retrouve confronté au pire des dilemmes.

D’un côté, ses pairs lui opposent la logique implacable du colonisateur, les certitudes bornées, le désenchantement et la résignation. Il peine à percer leur humanité et s’en isole peu à peu. De l’autre, il y a Yazid, cet Algérien du contingent auquel il se lie, et puis Tahar, l’enfant qui l’interpelle. Mais pour eux, peut-il représenter autre chose que l’ennemi ?

Dans le silence et l’immensité du désert, le jeune homme prend la mesure de sa solitude. Et se met à écrire.

Des décennies plus tard, alors qu’il vient de s’éteindre, ses filles retrouvent son journal. Jamais de son vivant leur père n’avait accepté d'évoquer cette époque douloureuse. Comment dès lors interpréter ce manuscrit-testament, ce don décalé ?

Venant rompre le mutisme et l’oubli qui ont marqué toute une génération d’appelés et leurs familles, ce témoignage est non seulement magnifiquement écrit (Bernard Ponty devint écrivain), mais constitue également un document historique exceptionnel auquel Raphaëlle Branche, spécialiste de la guerre d’Algérie, consacre une préface.

Le Coeur pensant - Réflexions sur un chaos annoncé

David Grossman

« Ce recueil d’articles et de discours exprime les réflexions et les sentiments d’un individu qui n’a pas connu un seul jour de paix véritable dans son pays, et c’est sans doute parce qu’il n’a jamais connu un tel jour qu’il se bat depuis des décennies pour y parvenir. » D.G.

À l’occasion du premier anniversaire du pogrom perpétré le 7 octobre 2023 par le Hamas en terre d’Israël, voici réunies sous un titre inspiré desÉcrits d’Etty Hillesum dix interventions virulentes d’un intellectuel dont la voix puissante ébranle régulièrement l’opinion israélienne et internationale. Certaines, prémonitoires, ont précédé le massacre de juifs le plus important depuis la Shoah et dénonçaient déjà les décisions désastreuses quiallaient conduire le pays à la catastrophe. D’autres ont aussitôt suivi, cris d’horreur et de désespoir condamnant l’insouciance criminelle d’un gouvernement qui a gravement compromis la sécurité de ses propres citoyens. Passé le choc initial, David Grossman, défenseur infatigable de la paix avec le peuple palestinien, n’a cessé d’interpeller les consciences.

Aimer Israel, soutenir la Palestine - Histoire d'un israélien d'aujourd'hui

Nir Avishai Cohen

Ce livre, qui est à la fois un récit autobiographique et un témoignage militant, interroge l’histoire, l’actualité et l’avenir d’Israël et des Territoires occupés ainsi que de leurs habitants.

Nir Avishai Cohen remet en question le récit israélien dominant qui laisse de côté de nombreuses questions, dérives et contradictions de la société israélienne. Il confronte le lecteur à ses identités plurielles et antagonistes : son héritage de trois générations de bâtisseurs et défenseurs d’Israël, et de petit-fils de survivants de la Shoah, sa jeunesse comme agriculteur, sa vie d’officier qui prend les armes pour son pays, et en même temps son combat de citoyen luttant pour les droits des Palestiniens et dénonçant l’occupation, la colonisation et les dérives militaires de son pays.

Sa vie de militaire dans les Territoires, son engagement politique, associatif et médiatique fondent sa légitimité singulière pour défendre ses positions de l’intérieur d’Israël et proposer des solutions de paix.

Nous sommes venus en France - Voix de jeunes Algériens, 1945-1963

Mathias Gardet

Sur les lieux d’un ancien centre d’observation de la justice des mineurs, Mathias Gardet a découvert les dossiers de centaines de jeunes Algériens isolés arrivés en France entre 1945 et 1963. Face aux récits des adolescents, la parole de l’institution judiciaire, éducative, policière, psychiatrique oppose un écho glaçant et empreint de racisme.

Au cours des dernières décennies de l’Algérie coloniale, de jeunes «Français musulmans d’Algérie» (garçons ou filles) choisissent devenir en Métropole, seul·es, pour rejoindre qui une cousine, qui un père ou un mari, ou simplement encore trouver un travail et une vie meilleure. Arrêté·es pour vagabondage ou de petits délits, ils et elles sont retenu·es quelques mois dans un centre d’observation en attendant la décision d’un juge.

Les dossiers individuels de la Ferme de Champagne à Savigny-sur-Orge (pour les garçons) et de Chevilly-Larue (pour les filles) contiennent les retranscriptions d’entretiens, travaux de rédaction et dessins, tests psychologiques et commentaires ou enquêtes des travailleurs sociaux de l’institution. Dans le décor de ces lieux chargés d’histoire, l’historien Mathias Gardet a d’emblée été saisi par la voix de ces jeunes relatant leurs itinéraires, les difficultés de la vie, la spontanéité drôle et cruelle qui affleure dans ces paroles suscitées par l’institution et, loin de la guerre ou de la délinquance, les aspirations ordinaires d’adolescents. Par leurs désirs d’émancipation, leurs histoires d’amour, la confrontation avec la «raison» des adultes, ces jeunes gens ne sont pas sans rappeler l’Antoine Doinel des 400 coups. En face, dans un véritable dialogue de sourds, le discours des professionnels et de l’institution est marqué par la sévérité parfois inquisitrice des jugements biaisés et le racisme omni présent. La surprise est aussi de rencontrer parmi ces mineurs isolés des jeunes filles, moins nombreuses certes, ayant eu l’audace incroyable de quitter leurs familles et de s’élancer seules dans un monde patriarcal hostile.

Soucieux de restituer leur parole, l’auteur a choisi le dispositif d’un récit choral «à hauteur d’enfants», un «nous» qui incarne à la fois des itinéraires singuliers et une communauté de destins. Du récit de la traversée en bateau, le périple en train depuis Marseille, à la vie dans les hôtels meublés, de l’école aux petits boulots, des sorties au bal ou au cinéma, des expériences sexuelles aux rêves d’adolescents, les trajectoires individuelles des jeunes placés résonnent aussi avec les réalités de la situation coloniale. En regard, l’historien narrateur entraîne le lecteur sur le fil de ses pérégrinations au travers des archives dévoilant à chaque fois un envers de l’histoire des enfants : voyage de papier dans l’Algérie des années 1950, doctrines d’éducation sexuelle, enquêtes desservices sociaux etc. Ce magnifique travail d’historien raconte la naissance d’une archive et restitue, de la façon la plus incarnée, un pan de l’histoire de la France coloniale.

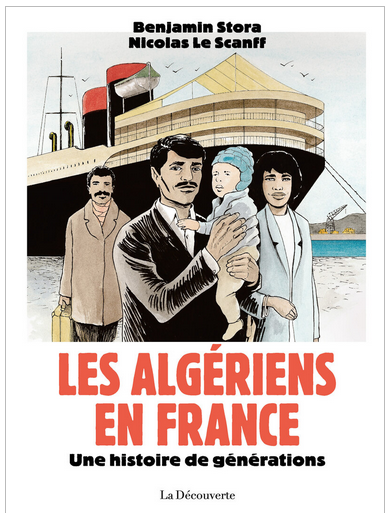

Les Algériens en France Une histoire de générations

BD de Benjamin Stora et Nicolas Le Scanff

À l'automne 1983, la " Marche des beurs " traverse la France. Les récits entrecroisés des origines et des trajectoires de trois de ses participants retracent l'histoire de l'immigration algérienne. Les Algériens, privés de droits en situation coloniale, sont près de cent mille, dans l'entre-deux-guerres, à travailler en métropole. Dans les baraquements du bassin minier du nord de la France, dans les usines de Vénissieux ou dans les cafés-hôtels des banlieues de la région parisienne ou de Marseille, une intense vie sociale, culturelle et politique se développe – sous la surveillance étroite des autorités et le regard méfiant et souvent hostile des citoyens français. Engagés dans le combat ouvrier, ces hommes le sont aussi dans la lutte pour l'indépendance de leur pays, vers lequel ils projettent leur avenir.

Quand éclate la guerre d'Algérie et que les violences policières s'abattent sur les militants, des règlements de comptes sanglants entre les différents mouvements nationalistes déchirent la communauté, alors que débute parallèlement l'immigration familiale et que l'exil, progressivement, s'enracine. Encore élevés dans l'idée du retour au pays, les enfants de l'immigration algérienne clament bientôt leur appartenance à la France en témoignant à la fois des souffrances de leurs parents et de l'injustice faite à leur propre génération. En renouant les fils de l'histoire et de la mémoire, les combats d'hier résonnent avec ceux d'aujourd'hui...

Élisée Reclus - Penser l'humain et la terre

Isabelle Louviot & Georges Peignard

Géographe visionnaire, anarchiste convaincu, végétarien et naturiste précoce, voyageur sensuel et écrivain prolixe, Élisée Reclus (1830-1905) est l’une des figures intellectuelles les plus étonnantes de notre histoire. Et des plus oubliées. Isabelle Louviot et Georges Peignard nous invitent, dans cet essai biographique enrichi d’une anthologie de textes, à redécouvrir la pensée de cet homme, toujours féconde.

La littérature ça paye

Antoine COMPAGNON

Pour défendre la place de la littérature dans notre « monde moderne », j’ai choisi un titre choc, claquant comme un étendard, agressif, combatif, et même un peu provocateur. En effet, j’ai le sentiment que certains d’entre nous doutent d’elle aujourd’hui, de sa valeur, de son pouvoir, de son utilité, de son avenir... Je résumerai cette méfiance en peu de mots : la littérature, ça ne paye pas, ou ça ne paye plus.

Dans une société dominée par les lois du marché, on en vient forcément à se demander : que vaut la littérature comme placement ? Ou même : quel rendement, quel retour sur investissement peut-on espérer de la lecture ? Car la lecture prend du temps, beaucoup de temps, et l’écriture encore davantage. Or nous cherchons de plus en plus à gagner du temps, à faire vite, à améliorer notre productivité. « La littérature, ça paye ! » Pour aller à l’essentiel, j’entendrai ce slogan en deux sens : d’une part « combien ça rapporte à son auteur », d’autre part « combien ça rapporte à son lecteur ».

Lettres d'Ukraine - Récits intimes d'un pays en guerre

Collectif - Préface Oleksandra ROMANTSOVA - Postface Eugène CZOLIJ

Lettres d'Ukraine est un recueil de neuf lettres de citoyens ukrainiens qui nous témoignent de leur histoire, leur réalité depuis l'invasion russe. Magdaline Boutros était en reportage en Ukraine quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Elle offre, dans cet ouvrage, un espace de parole pour comprendre à quel point l'invasion militaire russe a ravagé le quotidien. Dans ces lettres, le lecteur vivra la peur, la haine, l'injustice, mais aussi l'amour, une ouverture vers l'avenir. La préface est signée de la co-lauréate du Prix Nobel de la Paix 2022, Oleksandra Romantsova, directrice exécutive du Centre pour les libertés civiles, à Kyïv.

Noir d'os

bell hooks

On connaît désormais bell hooks pour ses essais politiques engagés sur la question féministe et le racisme. Son œuvre multiple et pléthorique est traduite et en cours de traduction dans de très nombreux pays. Mais on ne la connaît pas encore sous son jour le plus intime, celui de son enfance de petite fille noire et pauvre dans le Sud encore ségrégué des États-Unis en 1950. Puissante, visionnaire, émouvante, la célèbre féministe raconte ici les discriminations raciales, la solitude, la violence familiale, l’échappatoire par la littérature, l’amour pour la culture noire du Sud. Rassemblant ses souvenirs d’enfance en une succession de courts tableaux, elle livre un texte splendide qui nous offre le privilège d’assister à l’éveil d’une future grande écrivaine, bientôt consciente qu’elle puisera dans l’écriture son souffle le plus vital.

« Avec l’émotion propre à la poésie, la verve du roman et l’authenticité d’un récit d’expérience, bell hooks tisse des Mémoires de fille qu’il nous est difficile de lâcher, et encore plus d’oublier. Noir d’os nous entraîne dans les coulisses de l’invention de soi. » Gloria Steinem

Chroniques d’un enfant du pays

James Baldwin (Nouvelle traduction pour le 100è anniversaire de sa naissance)

« J’aime l’Amérique plus que n’importe quel autre pays au monde, et, exactement pour la même raison, je tiens au droit de la critiquer en permanence. »

Dans ces essais écrits durant les années 1940 et 1950, le jeune James Baldwin s’interroge sur ce que signifie être noir aux États-Unis. Entremêlant critique sociale et souvenirs personnels, il livre une radiographie intime de son pays encore gangrené par la ségrégation. L’évocation de la mort de son père, pasteur insaisissable guetté par la démence, l’entraîne ainsi à commenter les émeutes de 1943 à Harlem ; la chronique d’un voyage à Atlanta le conduit à dénoncer le racisme systémique des politiciens, tandis que le récit de son exil en France et en Suisse l’amène à analyser la singularité de sa condition d’Afro-Américain.

Au fil de ses réflexions sur la politique, les minorités, la religion mais aussi la presse, la littérature ou le cinéma dont il traque les stéréotypes, Baldwin construit une pensée lumineuse, percutante et toujours profondément actuelle.

Les Enfants cachés de l'île aux Moines. Un secret enfoui sous l'Occupation

Julie Schittly

L’histoire vraie de cinq enfants juifs cachés sur l’île aux Moines qui, en 1940, fut le théâtre de la fraternité et de l’humanité. Sur la trace d’une mémoire cachée, une enquête sur les lieux avec des témoins de l’époque.

Ils s’appelaient Irène, Ilona, Georges, Daniel, Robert.

Cinq enfants juifs accueillis, à partir de 1940, « au meilleur des endroits », qui ont eu la vie sauve grâce aux habitants de l’île aux Moines. Un secret resté enfoui depuis, dans la perle du golfe du Morbihan.

Au décès d’Irène, fin 2022, la plupart des Îlois découvrent le récit de ces sauvetages courageux et la rafle de 1943. Pour Julie Schittly, il était impensable que l’on ignore ou que l’on oublie que l’île aux Moines fut un refuge et un havre de fraternité pour des familles traquées.

Mais qu’il y eut là, aussi, des destins inachevés…

Bretagne : l’histoire inédite de cinq enfants juifs cachés sur l’île aux Moines pendant l’Occupation

Entretien avec l'auteure

- Lire ICI (Historia)

La Parole aux négresses

Awa Thiam (réédition 2024 - 1ère édition 1978, préface de Benoîte Groult)

La Parole aux négresses, paru en 1978, est l'ouvrage fondateur du féminisme noir francophone. L'anthropologue sénégalaise Awa Thiam y met au jour le vécu, les maux et les combats des femmes noires, à travers leurs propres paroles. Pour elle, le féminisme doit tenir compte de la "triple oppression" des femmes noires (de genre, de classe, de race) et des problèmes spécifiques de ces dernières, tels que les mutilations génitales, l'analphabétisme, les grossesses précoces, la polygamie, le mariage forcé et l'influence de la religion. Awa Thiam est la première féministe à formuler, quelques années avant bell hooks, la question du positionnement des femmes noires dans le mouvement féministe.

AWA THIAM (née en 1950 au Sénégal) est une anthropologue, femme politique et écrivaine féministe sénégalaise. Étudiante à Paris dans les années 1970, elle cofonde la Coordination des Femmes noires en mai 1976. Très engagée dans la lutte contre les mutilations génitales, elle cofonde également la Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles en 1982. À son retour au Sénégal elle devient professeure associée et chercheure en anthropologie et s’implique dans le domaine de la santé publique en s’engageant plus particulièrement dans la cause des femmes.

La langue française au féminin

Livre collectif - Préface de Louise L. Lambrichs

Une aventure, ce Parlement ! Comment le décrire sans en trahir l'esprit ?

Évoquer son socle, peut-être, ou, comme on dit aujourd'hui, ses choix fondamentaux partagés par chacune en littérature et en poésie : la vie, la paix, la liberté, l'altérité et la sororité... comme autant de combats toujours actuels. Point de vue féminin s'il en est, il suffit d'écouter le monde et de voir les images tragiques qui nous en parviennent à répétition pour se convaincre qu'il y a beaucoup à dire et à faire pour apaiser les tensions et les souffrances.

La préface de Louise L. LAMBRICHS accueille ici les voix silencieuses, diversement modulées, sensibles et vivantes des dernières arrivées du Parlement des écrivaines francophones : Amina ACHOUR, Anne BOURREL, Fatma BOUVET DE LA MAISONNEUVE, Sylvie BRAIBANT, Hélène CARDONA, Laure My Hyun CROSET, Khady Fall Faye DIAGNE, Louise DUPRÉ, Charlotte FRANCOEUR, Carole FRECHETTE, Osire GLACIER-HADOUCHE, Élisabeth GRANJON, Martine L. JACQUOT, Souad JAMAÏ, Nancy R LANGE, Carole Carcillo MESROBIAN, Edith PAYEUX, Loubna SERRAJ, Janine TEISSON, Émilie TURMEL, Marie-Christine VANDOORNE. Une façon sensible de donner à lire et à entendre les voix du monde par la richesse féminine de la francophonie présente au Canada, en Afrique, en Asie ou au Maghreb.

Le Parlement des écrivaines francophones, créé en 2018, a été soutenu dès sa création par Leïla Slimani, représentante personnelle du président de la République française pour la Francophonie, sous l'égide et l'implication de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a pour vocation de voyager à travers le monde et permettre à toutes les écrivaines francophones de se l'approprier pour faire entendre leur voix singulière.

A l'occasion de la parution du livre,

une rencontre

le 24 octobre 2024

de 18h à 22h

34, ru Rmey

75018 Paris

L'effondrement

Edouard Louis (Prix du roman des Inrockuptibles 2024)

Mon frère a passé une grande partie de sa vie à rêver. Dans son univers ouvrier et pauvre où la violence sociale se manifestait souvent par la manière dont elle limitait les désirs, lui imaginait qu’il deviendrait un artisan mondialement connu, qu’il voyagerait, qu’il ferait fortune, qu’il réparerait des cathédrales, que son père, qui avait disparu, reviendrait et l’aimerait.

Ses rêves se sont heurtés à son monde et il n’a pu en réaliser aucun.

Il voulait fuir sa vie plus que tout mais personne ne lui avait appris à fuir et tout ce qu’il était, sa brutalité, son comportement avec les femmes et avec les autres, le condamnait ; il ne lui restait que les jeux de hasard et l’alcool pour oublier.

À trente-huit ans, après des années d’échecs et de dépression, il a été retrouvé mort sur le sol de son petit studio.

Ce livre est l’histoire d’un effondrement. É. L.

Constellucination

Louise Bentkowski (Prix du 1er roman des Inrockuptibles 2024)

Au départ, il y a ce nom de famille, Bentkowski, qui est aussi celui d’une vallée où se sont arrêtés des ancêtres nomades venant sans doute de l’Indus. Il sera peut-être celui de l’arrière-arrière-arrière-petit·e enfant qui verra le jour dans un monde à portée d’imagination.

Une vallée, des peuples anciens, un·e enfant du futur, des régions lointaines, une mère et une tante, les forêts de guerre, le compost, un poirier… telles sont les lignes qui se tressent et s’enchevêtrent dans cette fiction généalogique qui ne se limite pas à la famille mais s’ouvre à la multiplicité des liens et des attachements.

Alors l’enquête se fait chant, hallucination, constellation.

Le goût des lettres - Entretiens sur l'écriture (à vocation d'adresse)

Karin Schwerdtner [édition québécoise]

À l’ère du numérique, le courrier se fait de plus en plus rare, mais le texte épistolaire séduit encore. Que peut un livre empruntant la forme d’une lettre, exploitant des correspondances originales ou interpellant ouvertement la lectrice, le lecteur ? En quoi le geste d’écrire des lettres peut-il convenir aux écrivaines et aux intellectuelles en France aujourd’hui ? Que signifie de destiner à autrui chaque mot qu’elles tracent ? À qui s’adressent-elles ? Comment, et à quelles fins, sont-elles amenées à s’exprimer ainsi, que ce soit de façon directe ou par un personnage fictif ?

C’est pour répondre à ces quelques interrogations que Karin Schwerdtner s’est entretenue avec quinze femmes, écrivaines, chercheuses, intellectuelles, sur leurs projets, leurs initiatives, leur goût des (belles-)lettres.

Avec Arlette Farge, Annie Ernaux, Michèle Lesbre, Maryline Desbiolles, Lydia Flem, Leïla Sebbar, Hélène Gestern, Christine Montalbetti, Lydie Salvayre, Camille Laurens, Marie Nimier, Linda Lê, Laurence Tardieu, Colombe Schneck et Sylvie Le Bon de Beauvoir.

Frapper l’épopée

Alice Zeniter (Prix Page 111 - 2024)

Quand Tass était enfant, les adultes lui ont raconté l’histoire de sa terre à plusieurs reprises et dans différentes versions. Malgré tous ces récits, Tass n’a jamais bien su où commençait l’histoire des siens. Comme elle n’a jamais réussi à expliquer la Nouvelle-Calédonie à Thomas, son compagnon resté en métropole. Aujourd’hui, elle est revenue à Nouméa et a repris son poste de professeure. Dans l’une de ses classes, il y a des jumeaux kanak qu’elle s’agace de trouver intrigants, avec leurs curieux tatouages : sont-ils liés à un insaisissable mouvement indépendantiste ? Lorsqu’ils disparaissent, Tass part à leur recherche, de Nouméa à Bourail – sans se douter qu’en chemin c’est l’histoire de ses ancêtres qui lui sera, prodigieusement, révélée.

Le destin de Tass croise celui de l’archipel calédonien et Alice Zeniter, avec une virtuosité romanesque remarquable, met en scène son passionnant visage contemporain, à l’ombre duquel s’invite, façon western, son passé pénitentiaire et colonial.

L'Arabe du futur. Moi, Fadi, le frère volé (1986-1994) - Tome 1

BD de Riad Sattouf

Riad Sattouf revient avec une nouvelle série de bandes dessinées, qui replonge le lecteur dans l’univers de sa série à succès L’Arabe du futur.

Ce nouveau projet repose sur les histoires que Riad Sattouf a recueillies en 2011 et 2012 auprès de son frère Fadi Sattouf.

Dans ce récit, c’est Fadi le narrateur : il retrace son parcours incroyable, de son enfance heureuse en Bretagne auprès de sa mère adorée et de ses grands frères, Riad et Yahya, jusqu’à la Syrie de son père, rude et inconnue pour lui...

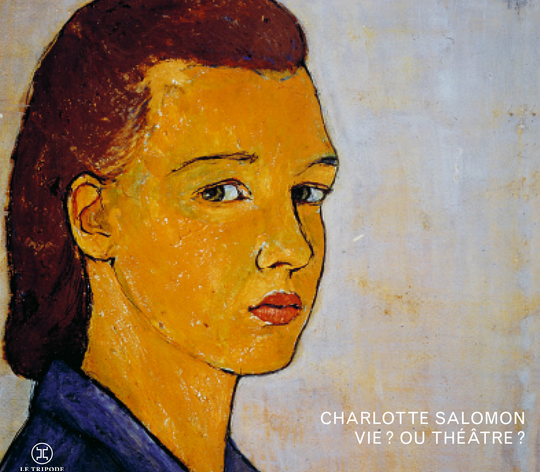

Vie ? ou Théâtre ?

Charlotte Salomon [une édition incomplète a été publiée en 2017]

Vie ? ou Théâtre ? constitue un cas unique dans le champ de la création du XXe siècle. Il s'agit de la seule œuvre de son autrice, Charlotte Salomon, jeune Allemande juive née en 1916 et assassinée à Auschwitz en 1942. Réfugiée en 1939 dans la région de Nice, elle assiste au suicide de sa grand-mère, qui se défenestre sous ses yeux. Elle découvre alors qu'elle est issue d'une lignée maternelle marquée par les suicides depuis plusieurs générations. Confrontée par ses origines à la double menace du nazisme et d'une tragédie familiale, Charlotte Salomon choisit d'y répondre en créant, entre 1940 et 1942, un roman graphique composé de 781 planches et de plusieurs centaines de calques. L'ensemble - mêlant gouaches, textes et annotations musicales - remet en scène l'histoire de sa famille depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à 1940. À la lecture, Vie ? ou Théâtre ? se présente tout à la fois comme un document historique de premier ordre, une réflexion poussée sur la création artistique et le sens de l'existence, une comédie humaine sur le jeu des passions et un bouleversant roman d'apprentissage d'une jeune femme qui sait sa vie menacée, enfin une œuvre totale qui ne présente aucun équivalent.

L’Auteure

Charlotte Salomon est une jeune Allemande juive née en 1916 et assassinée à Auschwitz en 1942. Réfugiée en 1939 dans la région de Nice, elle assiste au suicide de sa grand-mère, qui se défenestre sous ses yeux. Elle découvre alors qu'elle est issue d'une lignée maternelle marquée par les suicides depuis plusieurs générations. Confrontée par ses origines à la double menace du nazisme et d'une tragédie familiale, Charlotte Salomon choisit d'y répondre en créant, entre 1940 et 1942, un roman graphique composé de 781 planches et de plusieurs centaines de calques :

Vie ? ou théâtre ?. L'ensemble - mêlant gouaches, textes et annotations musicales - remet en scène l'histoire de sa famille depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à 1940.

Elu domicile

Catherine Malard

Constance rêve d’être propriétaire depuis quelques années. Son amie Lucie lui déniche une maison de charme inoccupée, en bord de rivière. Mais toutes les maisons anciennes ont une histoire…

Madeleine Caussade et Paul Lambert, les anciens propriétaires, y ont imprimé la leur.

Une histoire que Constance découvre peu à peu, alors qu’elle attend l’acte officiel de vente. Une période propice à une enquête nourrie, révélant à Constance les tableaux de Paul Lambert, troublant amateur de Paul Klee.

Il faudra pourtant rénover cette maison. Mais comment garder les traces d’un « héritage » imprévu ? Cette maison pourra-t-elle devenir le Refuge tant attendu…

03/10/2024

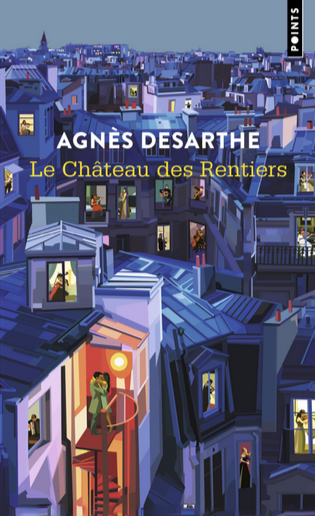

Le Château des Rentiers

Livre d'Agnès Desarthe (au format poche Points)

En levant les yeux vers le huitième étage d’une tour du XIIIe arrondissement de Paris, Agnès rejoint en pensée Boris et Tsila, ses grands-parents, et tous ceux qui vivaient autrefois dans le même immeuble. Rue du Château des Rentiers, ces Juifs originaires d’Europe centrale avaient inventé jadis une vie en communauté, un phalanstère.

Le temps a passé, mais qu’importe puisque grâce à l’imagination, on peut avoir à la fois 17, 22, 53 et 90 ans : le passé et le présent se superposent, les années se télescopent, et l’utopie vécue par Boris et Tsila devient à son tour le projet d’Agnès. Vieillir ? Oui, mais en compagnie de ceux qu’on aime.

Telle est la leçon de ce roman plein d’humour et de devinettes – à quoi ressemble le jardin d’Éden ? quelle est la recette exacte du gâteau aux noix ? qu’est-ce qu’une histoire racontée à des sourds par des muets ? –, qui nous entraîne dans un voyage vertigineux à travers les générations.

Jour de ressac

Maylis de Kerangal

« Finalement, il vous dit quelque chose, notre homme ? Nous arrivions à hauteur de Gonfreville-l’Orcher, la raffinerie sortait de terre, indéchiffrable et nébuleuse, façon Gotham City, une autre ville derrière la ville, j’ai baissé ma vitre et inhalé longuement, le nez orienté vers les tours de distillation, vers ce Meccano démentiel. L’étrange puanteur s’engouffrait dans la voiture, mélange d’hydrocarbures, de sel et de poudre. Il m’a intimé de refermer, avant de m’interroger de nouveau, pourquoi avais-je finalement demandé à voir le corps ? C’est que vous y avez repensé, c’est que quelque chose a dû vous revenir.

Oui, j’y avais repensé. Qu’est-ce qu’il s’imaginait. Je n’avais pratiquement fait que penser à ça depuis ce matin, mais y penser avait fini par prendre la forme d’une ville, d’un premier amour, la forme d’un porte-conteneurs. »

Le 15 janvier 2025,

une soirée des Bouillons

avec

Maylis de Kerangal

Je me souviens

Georges Perec (réédition en Livre de Poche)

Ces "je me souviens" ne sont pas exactement des souvenirs, et surtout pas des souvenirs personnels, mais des petits morceaux de quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens d'un même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées : elles ne valaient pas la peine d'être mémorisées, elles ne méritaient pas de faire partie de l'Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes d'Etat, des alpinistes et des monstres sacrés. Il arrive pourtant qu'elles reviennent, quelques années plus tard, intactes et minuscules, par hasard ou parce qu'on les a cherchées un soir, entre amis : c'était une chose qu'on avait apprise à l'école, un champion, un chanteur ou une starlette qui perçait, un air qui était sur toutes les lèvres, un hold-up ou une catastrophe qui faisait la une des quotidiens, un best-seller, un scandale, un slogan, une habitude, une expression, un vêtement ou une manière de le porter, un geste, ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques secondes une impalpable petite nostalgie. G. P.

Proust, roman familial

Laure Murat (réédition en Livre de Poche)

Toute mon adolescence, j’étais persuadée que les personnages d’À la recherche du temps perdu étaient des cousins que je n’avais pas encore rencontrés. À la maison, les répliques de Charlus, les vacheries de la duchesse de Guermantes se confondaient avec les bons mots entendus à table, sans solution de continuité entre fiction et réalité. Car le monde révolu où j’ai grandi était encore celui de Proust, qui avait connu mes arrière-grands-parents, dont les noms figurent dans son roman. J’ai fini, vers l’âge de vingt ans, par lire La Recherche. Et là, ma vie a changé. Proust savait mieux que moi ce que je traversais. Avant même ma rupture avec ma propre famille, il m’offrait une méditation sur l’exil intérieur vécu par celles et ceux qui s’écartent des normes sociales et sexuelles. Proust m’a constituée comme sujet. L. M.