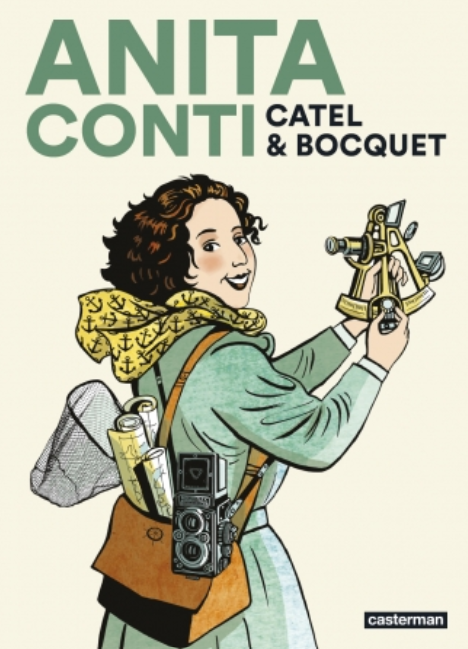

Anita Conti

BD de José-Louis Bocquet et Catel Muller

La vie de passion et de combat d’une océanographe pionnière de l’écologie

Quelques semaines à peine après sa naissance, le père d’Anita Conti la baigne dans l’Atlantique, au large de Lorient. Celle que l’on surnommera plus tard « la Dame de la mer » ne quittera plus jamais le monde aquatique.

Océanographe, photographe, cinéaste, journaliste, essayiste, Anita Conti a cherché toute sa vie à percer les mystères de l’océan, de Terre-Neuve aux côtes mauritaniennes, de l’Adriatique à la mer de Barents. Cette passion devient très tôt un combat écologique. Dès les années 30, elle lance l’alerte sur les dangers de la pollution des mers et de la surpêche. Trente ans plus tard, elle tente d’apporter une réponse en se révélant pionnière de l’aquaculture. Anita Conti aura passé plus d’heures sur mer que sur terre, partageant ses idées et ses espoirs avec le Commandant Cousteau.

Sa vie est une plongée au cœur d’un monde inconnu et sauvage, mais surtout un cri d’alarme universel : si les mers représentent les 3/4 de la surface de notre planète, l’avenir de celle-ci dépend de leur sauvegarde.

D'autres biographies des mêmes auteur.es

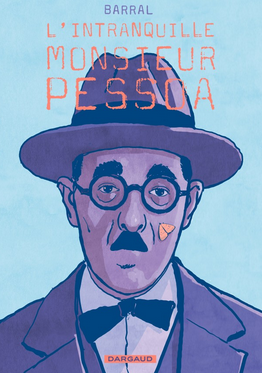

L'intranquille monsieur Pessoa

BD de Nicolas Barral (Scénario, Dessin)

Novembre 1935. Pessoa vit ses derniers jours. Simão Cerdeira, jeune pigiste au Díario de Lisboa, est chargé de rédiger la nécrologie de cet écrivain dont il ignore tout. L'apprenti journaliste va méticuleusement remonter la piste, interrogeant les principaux témoins de l'existence de ce personnage énigmatique. En parallèle, Pessoa prépare sa sortie. Aura-t-il le temps d'achever ce « Livre de l'inquiétude », basé sur les confidences de son ami Bernardo Soares et qui lui tient tant à coeur ?

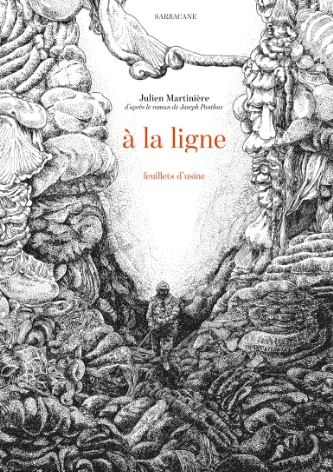

à la ligne

BD de Julien Martinière

D’après le roman de Joseph Ponthus

Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poisson et les abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps s’accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne. Ce qui le sauve, ce sont l’amour et les souvenirs de son autre vie, baignée de culture et de littérature. Par la magie d’une écriture drôle, coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Dire /son/ Perec en 53 livres de 53 pages par 53 artistes

En référence à « 53 jours », le titre du dernier roman inachevé de Georges Perec.

53 pages, l’espace d’un livre ; un lieu d’écriture pour dire, penser, inventer, rêver, percer la lecture qu’on a de Perec.

53 livres, toute une collection ; un parcours collectif multiforme, un cheminement proposé à 53 artistes et et écrivain·e·s pour porter un regard personnel sur la vie et l’œuvre de l’écrivain.

Les 3 nouveaux livres parus en septembre 2024

- Une seule lettre vous manque : Claro prend sa casquette de traducteur et montre que Perec, avec La Disparition, réinvente la traduction. >>> la fiche du livre

- Lier les lieux, élargir l'espace : L'écrivaine Anne Savelli retrace la présence de Perec dans les espaces parisiens de ses premiers ouvrages.>>> la fiche du livre

- Terminus provisoire : Antonin Crenn, romancier, parcourt les lieux et la mémoire de son enfance, au Pecq, dans les Yvelines. >>> la fiche du livre

Les 4 premiers titres de la collection paraîtront en mars 2024 :

- 53 choses qu'il ne faut tout de même pas oublier de faire avant de mourir, de Jacques Bens et Georges Perec

- Trajet Perec, de Thierry Bodin-Hullin

- L'espace commence ainsi, de François Bon

- Permutation, de Yokna

Ces Russes qui s'opposent à la guerre

Anya Stroganova [Préface : Marie Mendras - Postface : Olga Mikhaïlova]

Alors que Vladimir Poutine mène une guerre criminelle en Ukraine, une autre guerre se joue à l’intérieur de la Russie : celle de tous les Russes qui refusent que les Ukrainiens soient tués en leur nom.

Depuis le début de l’agression le 24 février 2022, plus de vingt et un mille opposants à la guerre ont été arrêtés et plusieurs milliers jugés. Plus de mille prisonniers politiques sont détenus dans les sinistres prisons et camps russes où Alexeï Navalny a été assassiné.

Ces nouveaux héros encouragent les Russes à s’engager de plus en plus nombreux dans les mouvements anti-guerre. Leurs modes d’action sont variés: aide aux déserteurs, campagnes d’affichage clandestin, soutien aux réfugiés ukrainiens, création de médias et de sites pour contrer la propagande poutinienne.

En mettant en lumière quinze personnalités remarquables, ce livre est une tribune donnée à ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, agissent pour que cesse la guerre en Ukraine et que la Russie devienne enfin un État démocratique et pacifique. Leur force d’action est décuplée depuis l’échange de prisonniers du 1er août 2024 qui a rendu la liberté à de grandes figures de la résistance comme Vladimir Kara-Mourza, Ilia Iachine, Ksenia Fadeeva, Lilia Tchanycheva, Oleg Orlov.

Paris, les héroïnes oubliées de la Libération

Mélina Gazsi

Le 80e anniversaire de la Libération de Paris est l'occasion de rendre hommage aux femmes qui ont oeuvré dans l'ombre, chacune à leur manière, pour libérer la capitale de l'Occupation nazie. Dans la lignée des travaux de ces vingt dernières années, cet ouvrage met en lumière ces oubliées de l'histoire, dont on trouve parfois le nom sur des plaques commémoratives, au détour d'une rue, d'un square, sur un monument...

Ces femmes venaient de tous les horizons, et parfois même de l'étranger. Enseignantes, artistes, commerçantes, employées de la fonction publique, soignantes, intellectuelles, mais aussi ouvrières, femmes politiques, syndicalistes, espionnes... Dans toutes les couches de la société, elles ont combattu armes à la main, renseigné, rempli des missions diverses et variées dans la Résistance, soigné des alliés... Elles ont parfois été arrêtées, déportées ou tuées. Certaines ont survécu. On retrouve Rose Valland, Geneviève de Gaulle, Joséphine Baker, Christine Desroches-Noblecourt, mais aussi des dizaines d'anonymes, qui n'ont pas moins compté dans la lutte contre l'ennemi.

Par de courts portraits, riches et émouvants, ce livre s'inscrit dans l'évocation d'hier et dans l'émotion d'aujourd'hui. Il s'attache à évoquer ces femmes et leurs actions courageuses dans des textes sensibles et accessibles. Un prologue ouvre le livre, où Paris parle à la première personne et raconte son histoire de ville occupée, qui est aussi celle de ces héroïnes.

Cette femme qui nous regarde

Alain Mabanckou

Le destin d’Alain Mabanckou est singulièrement lié à celui d’Angela Davis. Enfant, il voyait l’autobiographie de la militante américaine trôner dans la bibliothèque familiale, au Congo. Le visage d’Angela Davis sur la couverture le regardait déjà. Depuis, il partage le combat inlassable qu’elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux États-Unis.

Un jour, leurs chemins se croisent. La « rencontre » a enfin lieu. Pour Alain Mabanckou, c’est une révélation. Plus jamais il ne considèrera de la même manière son pays d’adoption, les États-Unis. Désormais, il retourne en France et au Congo avec la conviction de la fraternité chevillée au corps.

Dans un récit vibrant, où réalité et fiction se répondent, l’auteur de Mémoires de porc-épic et de Rumeurs d’Amérique offre le portrait sensible d’une des femmes les plus importantes de notre époque.

1984

Sandra Newman

Une relecture imaginative, féministe et brillamment pertinente de 1984

Londres, chef-lieu de l’Espace1 aérien 1, la ville la plus peuplée d’Océanie – perpétuellement en guerre – vit sous le joug d’un régime ultra autoritaire dirigé par Big Brother. Nous sommes dans le mythique 1984 de Georges Orwell. Mais la principale protagoniste est Julia.

Julia Worthing est mécanicienne au département Fictions du ministère de la Vérité. Elle est une citoyenne modèle. Elle ne croit en rien et ne s’intéresse pas à la politique. Elle enfreint les règles, mais collabore avec le régime chaque fois qu’il le faut. Membre assidue des Jeunesses anti-sexe, elle cache ses liaisons amoureuses et s’accroche à son droit au plaisir. Elle est très douée pour survivre sous la surveillance constante des télécrans et de la police de la Pensée.

Mais Winston Smith, un travailleur du Parti extérieur, l’intrigue. Lorsqu’un jour, sans vraiment réfléchir, elle lui tend un mot – un geste quasi suicidaire –, elle perd le contrôle de cette vie qu’elle s’est employée à maîtriser au mieux.

Soixante-quinze ans après George Orwell, Sandra Newman nous propose d’entrer à nouveau dans l’univers mythique de Big Brother en nous démontrant que la vie des femmes dans cet État totalitaire diffère fondamentalement de celle des hommes. Julia s’impose comme un texte féministe, à la fois fidèle à l’original et radicalement différent. Et nous rappelle que la mise en garde d’Orwell est plus que jamais d’actualité.Londres, chef-lieu de l’Espace1 aérien 1, la ville la plus peuplée d’Océanie – perpétuellement en guerre – vit sous le joug d’un régime ultra autoritaire dirigé par Big Brother. Nous sommes dans le mythique 1984 de Georges Orwell. Mais la principale protagoniste est Julia.

Julia Worthing est mécanicienne au département Fictions du ministère de la Vérité. Elle est une citoyenne modèle. Elle ne croit en rien et ne s’intéresse pas à la politique. Elle enfreint les règles, mais collabore avec le régime chaque fois qu’il le faut. Membre assidue des Jeunesses anti-sexe, elle cache ses liaisons amoureuses et s’accroche à son droit au plaisir. Elle est très douée pour survivre sous la surveillance constante des télécrans et de la police de la Pensée.

Mais Winston Smith, un travailleur du Parti extérieur, l’intrigue. Lorsqu’un jour, sans vraiment réfléchir, elle lui tend un mot – un geste quasi suicidaire –, elle perd le contrôle de cette vie qu’elle s’est employée à maîtriser au mieux.

Soixante-quinze ans après George Orwell, Sandra Newman nous propose d’entrer à nouveau dans l’univers mythique de Big Brother en nous démontrant que la vie des femmes dans cet État totalitaire diffère fondamentalement de celle des hommes. Julia s’impose comme un texte féministe, à la fois fidèle à l’original et radicalement différent. Et nous rappelle que la mise en garde d’Orwell est plus que jamais d’actualité.

Malville

Emmanuel Ruben

« Mon père ne parlait jamais de son boulot. Il disait la centrale, comme s’il n’y en avait qu’une seule au monde, comme si c’était le nombril du monde. Et de fait c’était le nombril de notre monde. »

En 2036, dans une France gouvernée par l’extrême droite, Samuel Vidouble est confiné dans sa cave à la suite d’un accident nucléaire sur le site de la centrale de Malville à l’ombre de laquelle il vivait enfant. Fascinante et monstrueuse, la centrale cristallise les disputes familiales et les luttes politiques des années 80. Sur les bords du Rhône, le jeune Samuel grandit dans l’aura de Thomas, le garçon sauvage, et d’Astrid, une adolescente révoltée, tandis que plane la double menace du Front national et du feu nucléaire. Alternant roman d’apprentissage et d’anticipation, Malville explore cette France périurbaine, ainsi que les conséquences sanitaires et environnementales de nos « choix » énergétiques qui bouleversent irrémédiablement notre rapport au monde, à la terre et au vivant.

Avec ce livre inspiré des lieux de sa jeunesse et tissé de réminiscences littéraires – de Tom Sawyer à Rimbaud –, Emmanuel Ruben affirme sa passion pour la géographie. Une ode vibrante au fleuve et à l’enfance.

Les os noirs

Agnès Jésupret

Au crépuscule de sa vie, Clara Ignorante raconte avec nostalgie l’histoire de ses grands-parents siciliens arrivés en Tunisie pour fuir la misère. Sur cette terre que tous se sont appropriée – colons français, migrants italiens, occupants allemands – sa famille connaîtra la prospérité puis la déchéance. Et de cette terre seront exhumés les os de son père devenus noirs, preuve d’un empoisonnement. Vengeance, trahison ou malédiction? La narratrice qui écoute Clara tente de démêler les fils de sa mémoire, quitte à en exhumer aussi les secrets.

Dans ce premier roman envoûtant et documenté, Agnès Jésupret recolle les morceaux d’un destin fracturé par les aléas de l’Histoire.

Agnès Jésupret vit à Marseille. Depuis plusieurs années elle met sa plume au service des souvenirs des autres et se définit elle-même comme une «biographe anonyme pour des gens qui le sont tout autant». Les Os noirs est son premier roman

Camus chez les Justes - Le Chambon-sur-Lignon, 1942-1943

Collectif dirigé par Anne Prouteau

Avec Catherine Camus, Jacques Ferrandez, Pierre Sauvage, Hans Peter Lund, Alexis Lager, Marie-Thérèse Blondeau, Rémi Larue, Sylvie Germain et Nimrod.

« J’ai commencé la guerre de 1939 en pacifiste et je l’ai finie en résistant. Cette inconséquence, car c’en est une, m’a rendu plus modeste », écrira Albert Camus en 1951. C’est à la faveur de son séjour, d’août 1942 à novembre 1943, sur le haut plateau protestant du Chambon-sur-Lignon qui cacha des milliers de Juifs et sera déclaré « Juste parmi les Nations », que le jeune écrivain, venu soigner sa tuberculose, opère cette mue. Elle est aussi littéraire : les violences de la guerre le font s’atteler à une réécriture de La Peste. Des rencontres achèvent de l’orienter vers le réseau et le journal Combat au terme de cette étape méconnue et pourtant décisive de sa vie qu’éclairent ici le dessinateur Jacques Ferrandez, la romancière Sylvie Germain, le poète Nimrod et des Camusiens confirmés.

Beyrouth malgré tout

BD de Chloé Domat, Sophie Guignon, Kamal Hakim

Corruption, effondrement économique et révolution, récit d'un Liban en quête d'un avenir meilleur.

Cet album retrace l’histoire de Robert Sacy, un médecin libanais.

Âgé de 73 ans, le docteur a eu une vie mouvementée à l’image du Liban. Il a traversé la guerre civile libanaise (1975-1990) et la reconstruction des années 1990-2000. Pour plus de justice sociale dans un pays où les inégalités sont la règle, il crée le premier service public de pédiatrie à Beyrouth en 2016. Il participe ensuite aux soulèvements populaires de 2019 aux côtés de la jeunesse du pays avec beaucoup d’espoir, puis voit son hôpital détruit par l’explosion du port de Beyrouth en 2020. C’est à cette occasion tragique que nous avons rencontré le docteur Sacy, hagard, dans les ruines de son hôpital soufflé par la déflagration. De cette rencontre est né un reportage pour Arte, Liban : dans le chaos des hôpitaux (nominé au Festival International du Grand Reportage d’Actualité – FIGRA). Depuis le médecin s’est relevé. Il fait face désormais à l’effondrement économique du pays et au spectre du retour de la guerre depuis octobre 2023.

A travers l’histoire de Robert Sacy, racontée par Sophie Guignon et Chloé Domat, correspondantes au Liban et illustrée par Kamal Hakim, dessinateur libanais, cet album est une fenêtre pour comprendre le Liban contemporain. Entre engagement, combat et espoir d’un avenir plus clément.

Géographie des ténèbres : Bucarest-Transnistrie-Odessa 1941-1981

Marta Caraion

Dans un récit terrible et personnel, Marta Caraion raconte la trajectoire de sa famille, de sa mère et de sa grand-mère qui se sont faufilées entre les mailles de l’histoire du XXe siècle. Une mémoire saisie sur le vif qui laisse transparaître le destin tragique des centaines de milliers de victimes de la Shoah roumaine.

Une histoire familiale, d'est en ouest de l'Europe, au xxe siècle : Odessa, Bucarest, Paris, Chisinau, Lausanne longtemps après. Au centre du drame, le récit occulté de la déportation des Juifs d'Odessa en Transnistrie, ce territoire qui, le temps de la guerre, entre le Dniestr et le Bug, a servi de laboratoire d'extermination ethnique à la Roumanie de Ion Antonescu. Isidor, le père, assassiné au bord d'une fosse, au printemps 1942.

Toute la complexité de la survie des deux femmes, la mère, Sprinta, et sa fille, Valentina, qui attendra cinquante ans avant de raconter. Un témoignage et une trajectoire que le récit déplie, pour leur restituer une épaisseur historique et intime, du pogrom d'Odessa, en 1905, à travers la succession des dictatures et des répressions, jusqu'à l'exil en Suisse, en 1981. Une mémoire familiale saisie sur le vif par une écriture sans fard et sensible qui laisse transparaître le destin tragique de plusieurs centaines de milliers de victimes de la Shoah roumaine.

Une histoire de femmes, sur trois générations.

L'Agrafe

Maryline Desbiolles

Emma Fulconis : on ne voit qu’elle à L’Escarène, dans cet arrière-pays niçois où elle est née. Prompte, virevoltante, rebelle à tout, sauf au vent, elle a toujours galopé dans les collines. Enfant déjà, on la surnommait « l’athlète ». Se moquant bien des compétitions, Emma « ne court pas relativement, mais absolument ».

Mais un jour, sa vie bascule : son ami Stéphane Goiran, avec qui parfois elle écoute un peu de musique lors d’une halte, l’invite chez lui. Là, à peine la porte franchie, un chien énorme se jette sur elle, et lui lacère la jambe, ou plus exactement le péroné, également appelé « l’agrafe ». S’ensuivent des mois d’hôpital et de rééducation, à l’issue desquels il est clair qu’Emma ne détalera plus jamais à toute allure.

Mais l’accident ne l’arrête pas dans son élan. Hantée par la phrase du père Goiran expliquant pourquoi il n’a pas retenu son molosse – « Mon chien n’aime pas les Arabes –, elle tente de comprendre ce qu’elle sait déjà, mais dont on ne parle pas. Tenace, elle va surtout trouver en elle la ressource d’un nouveau mouvement, un tremblement d’abord, une oscillation, presque une danse immobile.

Il fallait le talent de Maryline Desbiolles, convoquant la parole des villageois comme un chœur antique, pour nous mener, au rythme même de la course empêchée d’Emma, sur le chemin d’une aveuglante réalité : celle d’un pays où les blessures de la guerre d’Algérie sont tapies dans les mémoires. Pour autant, même boiteuse, exhibant crânement sa cicatrice, jamais Emma Fulconis ne cessera d’aller de l’avant, exerçant sur nous, de son invraisemblable grâce, un charme puissant.

Elle voudrait l'ailleurs encore

Diane Régimbald (avec des œuvres de Sophie Lanctôt)

Être fille, devenir mère, être fille toujours. Elle voudrait l’ailleurs encore joue avec la permutation du féminin dans un continuum de renversement. Quelle est la force vive de la mère, quelle est sa langue, sa volonté de puissance et d’absence ? Où s’échappe la fille, avec ses failles et ses cicatrices, dans son désir inassouvi de l’ailleurs ? Le recueil plonge dans l’expérience de la maternité, révélant la douleur de la perte de la mère et les complexités de l’amour filial. Donner la vie, (se) donner la mort, est-ce bien cela, faire corps avec l’amour du vivant ? La poésie de Diane Régimbald offre une traversée singulière dans les espaces de mémoire où se nouent des récits de femmes et leur soif de liberté à la rencontre plurielle d’elles-mêmes.

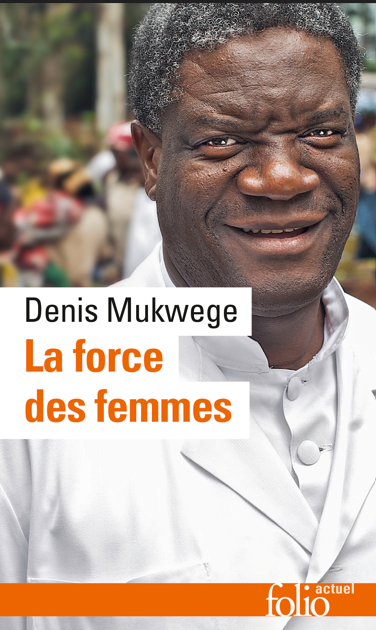

La force des femmes

Denis Mukwege (Parution format Poche: 05-09-2024)

Surnommé « l’homme qui répare les femmes », le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Dans une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, Denis Mukwege est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles, contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Dès 1999, il fonde l’hôpital de Panzi dans lequel il promeut une approche « holistique » de la prise en charge : médicale, psychologique, socio-économique et légale.

Écrit à la première personne, La force des femmes retrace le combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. Dans un vrai cri de mobilisation, le docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix en 2018, nous met face au fléau qui ravage son pays et nous invite à repenser le monde. L’auteur rend alors un véritable hommage au courage et à la lutte des femmes. Pour lui, il s’agit d’une lutte mondiale : « C’est vous, les femmes, qui portez l’humanité. »

12/09/2024

La taille de nos seins

Agnès Jaoui, illustrations Cécile Partouche

« Nous étions trois amies, venues d’horizons complètement différents. Je débarquais de Sarcelles, Isabelle d’Amérique, et Cécile de la rue Poliveau. Nous avions sept ans quand nous nous sommes rencontrées à l’école de la rue Buffon, et nous avons découvert ensemble les garçons, la transformation de nos corps, le point de vue de l’autre, et l’infini réconfort de l’amitié.

C’est cette histoire que j’ai voulu raconter, avec les dessins de Cécile, peintre que j’admire et qui, comme Isabelle, est toujours mon amie chérie, plus de cinquante ans après notre rencontre. » A. J.

Où l’on rencontre Mademoiselle Sahoute, la maîtresse-juge suprême, Couik, le caniche sans poils, des parents en plein apprentissage de la liberté des années 70, l’exhibitionniste du Jardin des Plantes, les poupées Barbie et les Claudette, le premier amoureux (sur une balançoire), les enfants tyranniques… Autant de personnages qui façonnent le quotidien de « Mademoiselle Chichi », surnom donné par une maîtresse à la petite Agnès.

Pour la première fois, Agnès Jaoui prend la plume et raconte : l’amitié, d’abord, indéfectible mais aussi faite de rivalités, d’étonnements, de trahisons. L’apprentissage de son genre, joyeux ou angoissant, empreint de doutes et d’injonctions parfois douloureuses. Et les humiliations scolaires, les codes sociaux, le mépris de classe, tout ce qui a forgé sa personnalité convaincue et déterminée. Tendre, cocasse, absolument personnel, l’ouvrage prend vie avec les illustrations de Cécile Partouche, pleines d’esprit et de sensibilité.

Ilaria

Gabriella Zalapì

Un jour de mai 1980, Ilaria, huit ans, monte dans la voiture de son père à la sortie de l’école. De petits hôtels en aires d’autoroute, l’errance dans le nord de l’Italie se prolonge. En pensant à sa mère, I’enfant se promet de ne plus pleurer. Elle apprend à conduire et à mentir, découvre Trieste, Bologne, l’internat à Rome, une vie paysanne et solaire en Sicile. Grâce aux jeux, aux tubes chantés à tue-tête dans la voiture, grâce à Claudia, Isabella ou Vito, l’enlèvement ressemble à une enfance presque normale. Mais le père boit trop, il est un «guépard nerveux» dans un nuage de nicotine, pense la petite. S’il la prend par la main, mieux vaut ne pas la retirer ; ni reculer son visage quand il lui pince la joue. Ilaria observe et ressent tout.

Dans une langue saisissante, rapide et précise, ce roman relate de l’intérieur l’écroulement d’une petite fille qui doit accomplir seule l’apprentissage de la vie.

Kurtz

BD de Michaël Matthys

Des cris déments déchirent la nuit : « Vous m’entendez ? ». Un bateau remonte le fleuve Congo, à la recherche d’un homme perdu dans une jungle profonde et brumeuse. Des animaux féroces rôdent. Kurtz est en fuite. Ceux qui habitent près du fleuve refusent d’être asservis.

Michaël Matthys s’interroge sur ce qui poussa des colons à chercher gloire et richesse dans une nature hostile, sombrant dans une folie et une barbarie sans retour. Les grands formats au fusain et au sang forment dans son atelier une adaptation libre, monumentale, crue et captivante, d’une œuvre qui l’est tout autant, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.

Dans Kurtz, le colon n’a pas été secouru et hurle dans la jungle, au comble de sa folie. Tout est vu à travers ses yeux, sa démence nous mène au plus profond d’une forêt vierge où le jour filtre à peine... au cœur de ses peurs, de ses représentations. Les dernières phrases du roman de Conrad, les cris de Kurtz forment le texte de ce livre, scandent sa démence grandissante. La vision de Kurtz déshumanise de plus en plus ceux qu’il essaie de soumettre à son entreprise. Les innommables crimes de la colonisation belge se rappellent à l’auteur et à nous à travers des flashs, hallucinations ou souvenirs de Kurtz.

Des images d’archives ont nourri le travail de Michaël Matthys, à mesure qu’il avançait dans l’obscurité d’un contexte historique glaçant, documenté mais très peu enseigné. Il dessine au fusain et lave ses feuilles au sang de bœuf, détruisant les détails et redessinant sans cesse, jusqu’à obtenir ces images puissantes, sombres et directes.

Les paysages, les visages, le bateau qui le cherche sont brouillés, distanciés. Les doigts du dessinateur laissent de sanglantes empreintes, éclaboussures et hachures disent la violence avec laquelle Kurtz pense et voit le monde, violence qui se retourne contre lui.

Les derniers sur la liste

Gregory Cingal

Août 1944. Trente-sept officiers de renseignement alliés pénètrent au Block 17 du camp de Buchenwald. Parmi eux, le commandant Forest Yeo-Thomas, envoyé spécial de Churchill auprès des chefs intérieurs de la Résistance ; le capitaine Harry Peulevé, chef du réseau SOE Author basé en Corrèze ; le lieutenant Stéphane Hessel, agent des services secrets de la France libre.

Trois semaines après leur arrivée, le chef de block reçoit une première liste d’hommes à exécuter. Avec la complicité de la résistance clandestine du camp, elle-même divisée en factions rivales, ces trois officiers vont mettre au point un plan d’évasion aussi incertain que risqué : prendre l’identité des cobayes d’un block voisin, sacrifiés pour la mise au point d’un vaccin contre le typhus.

Voici le roman vrai de la mission de sauvetage la plus spectaculaire de l’histoire des camps. En neuf parties composées de courts fragments, et avec une économie de moyens et une maestria impressionnantes, Grégory Cingal nous plonge dans l’univers concentrationnaire et ses logiques d’alliances et de luttes pour la survie.

D’un souffle tour à tour glacial et lumineux, haletant et minutieux, il suit les jours tissés d’attentes d’angoisses, d’espoir et de courage d’une poignée d’hommes qui, parmi les triangles verts et les triangles rouges, les médecins SS et les kapos corrompus, tentent de sauver leurs peaux. Un conte macabre, une histoire d’amitié née dans la cendre et le sang, un chef d’œuvre de style et de détails que seule la passion d’un auteur happé par son sujet pouvaient ainsi sublimer en un époustouflant roman.

Le crématorium froid

József Debreczeni

Ce texte essentiel, inédit en français à ce jour, prend sa place aux côtés de Si c’est un homme de Primo Levi et d’Être sans destin d’Imre Kertész, chefs-d’oeuvre de la littérature concentrationnaire.

Lorsque József Debreczeni arrive à Auschwitz, son espérance de vie est de quarante-cinq minutes. C’est le temps qu’il faut aux déportés envoyés dans la file de gauche pour se déshabiller et être emmenés dans les chambres à gaz. L’auteur, lui, est dans la file de droite.

S’ensuit un voyage d’horreur de douze mois à travers ce qu’il appelle « le pays d’Auschwitz », jusqu’au camp final de Dörnhau, où il passera sept mois, de novembre 1944 à mai 1945, dans ce « crématorium froid », soi-disant hôpital où les Nazis envoient les prisonniers à bout de forces.

Page après page, le pays d’Auschwitz prend vie : József Debreczeni détaille le système hiérarchique concentrationnaire et l’implacable mécanique d’extermination mise en place par le régime nazi.

Page après page, des visages humains se dessinent. Les prisonniers qu’il côtoie sortent de l’ombre et deviennent des personnages vivants, uniques. Il les délivre ainsi de leur numéro et leur restitue leur humanité.

Petite chronique d'un Brest-trotter

Joël Breurec et Philippe Kerarvran (illustration)

« Je ne serai pas sorti ; l'après-midi est passé - par ma plume. Quand j'étais petit, je me suis promené dans tous ces lieux, main dans la main avec mon père ; puis je suis devenu assez grand pour baguenauder tout seul. J'ai appris Brest mais il m'en reste encore à découvrir. On déambule à travers sa ville natale comme dans la vaste maison de famille, que l'on croit bien connaître et, pourtant, une perspective révélée par une porte entrouverte, un recoin chaleureux blotti dans la lumière nous avait échappé. »

La Petite Plage

Marie-Hélène Prouteau

La Petite plage en Bretagne. Un lieu d’enfance comme nous en gardons tous au cœur ? Magie de ces marées de l’imaginaire, l’auteure accueille, par-delà les époques, Gauguin, Michèle Morgan, Victor Segalen ou des anonymes, sa grand-mère dans la guerre, une artiste de Land Art marin, des réfugiés de Méditerranée. Chemin d’ombres et de lumière qui rêve d’une autre manière de se lier au monde, plus fraternelle, plus soucieuse de la nature, comme celle de L’Indien d’Amérique.

Mona Ozouf qui a vécu enfant sur la plage de Kerfissien-Cléder écrit dans la préface : « Vous allez découvrir avec quel talent Marie-Hélène Prouteau établit sa filiation avec ce lieu-dit, au fil de 26 fragments où elle convoque ses souvenirs et ses admirations littéraires, Victor Segalen, François Cheng [..]. Mais pour moi, l’essentiel est qu’elle a ouvert le chemin de la mémoire : je retrouve l’odeur puissante du goémon qui prenait possession de moi dès le pied posé sur la dune ; le bruit de la vague, du clapotis au fracas ; le grenu du granit sous les pieds nus des vacances ; la palette de couleurs d’un lieu voué aux bleus. »

Que du vent

Yves Ravey

"Mais pourquoi me demander ça à moi ? Parce que j’étais disponible, malgré mes ennuis ? Parce que j’habitais juste en face, et que Miko, son mari, qui m’invitait souvent à la pêche à la mouche, n’y verrait que du feu ?

Je lui ai demandé si c’était parce qu’elle n’avait pas d’autre solution ? Véritablement, Sally ne savait pas dans quoi elle s’embarquait en ma compagnie."

Jacaranda

Gaël Faye

Quels secrets cache l’ombre du jacaranda, l’arbre fétiche de Stella ? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsi. En rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude. Et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu.

Sur quatre générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l’histoire terrible d’un pays qui s’essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l’humanité, paradoxale, aimante, vivante.