Quand tu écouteras cette chanson

Lola Lafon

« Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l’Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu’il n’en sait pas grand-chose. Comment l’appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment.

Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ?

Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à monter et à descendre, moins d’une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J’imaginais la nuit propice à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s’est habitée, éclairée de reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. »

La Maison

Livre de Julien Gracq

Ce court récit inédit de Julien Gracq met en scène une fascination. C’est la vision initiatrice, brève mais répétée, d’une demeure, aperçue à chaque trajet depuis un car traversant la campagne pendant l’Occupation, qui pousse le narrateur à se mettre en route, cheminant seul dans les sous-bois pour s’approcher de la maison. À travers le récit de ce parcours aussi sensuel et contemplatif qu’intériorisé, La Maison déplie, comme une intrigue, la naissance d’un désir.

« Le soir tombait plus vite qu’ailleurs sur l’égouttement de ces fourrés sans oiseaux. Leurs bruits légers et distincts : craquements de branches, sifflement faible du vent dans un pin isolé, éteignaient les bruits insignifiants de la campagne – au long d’eux, dans la brume pluvieuse, on marchait comme dans une ombre portée : la route tout entière feutrée et épiante, n’était plus qu’une oreille collée contre la lisière des bois. […] Après quelques allées et venues assez incertaines au long de la route, l’envie me vint une minute, devant cet obstacle absurde, de renoncer à mon équipée – mais la curiosité fut la plus forte. »

Nos étés sauvages

Livre de Marie Boulic [à partir de 14 ans]

Nine et Maï sont amies depuis l’enfance, réunies par des étés à nager et encore nager dans la mer. Mais cette année, les deux adolescentes se retrouvent avec précautions. Les parents de Maï ont divorcé, et la jeune fille est inquiète pour sa comparse. Laquelle ne nie pas sa fatigue, mais voudrait que l’on se comporte avec elle naturellement. Que s’est-il passé ? Comment est advenue cette subtile fracture entre Nine et Maï, alors que leurs chemins scolaires et leurs amours respectifs ne les avaient jamais empêchées auparavant de se comporter comme deux sœurs ?

Le narrateur omniscient se glisse dans la tête de l’une puis de l’autre héroïne, montrant le fossé qui les sépare et ne donnant raison à aucune. Des passages de souvenirs passés au fil des étés ponctuent le présent, autour de la préparation à une nage en eau vive jusqu’à une petite île éloignée d’une dizaine de kilomètres. J’ai apprécié à leur valeur les trois ou quatre vers à la fin de chaque chapitre, embrassant en mots choisis la situation juste racontée. Le secret de Nine sera révélé lors de la fameuse course en eau vive, moment dramatique qui finit abruptement, laissant le lecteur un peu abasourdi. Un premier roman très agréable.(Sophie Pilaire)

Nos Algérie(s) intimes

Livre de Nora Mekmouche et Soraya Guendouz Arab

Première production de la collection Silence, Nos Algérie(s) intimes s’intéresse à l’Algérie, à l’occasion du 60ème anniversaire de sa libération et de son indépendance. Une occasion comme une nécessité pour aborder ce qui fait lien aujourd’hui avec l’Algérie pour certaines et certains penseurs, intellectuels, artistes, écrivains, photographes, militants, citoyens. L’Algérie plongée au cœur de l’intime de ces personnes qui à l’occasion d’un entretien, d’un atelier, ou d’une production artistique se sont exprimées à la première personne, Je, pour (se) raconter, pour faire exister leur vécu avec ce pays, inscrire leur histoire personnelle dans l’histoire de cette relation complexe entre l’Algérie et la France.

Au vent mauvais

Livre de Kaouther Adimi

Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un berger timide et discret. Saïd, lui, vient d’une famille plus aisée et poursuit des études à l’étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla.

La Seconde Guerre mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et adopte l’enfant. Trois filles suivront. Bientôt il rejoint la lutte pour l’indépendance, puis participe au grand tournage de La Bataille d’Alger, avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par une suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d’une magnifique villa à Rome, temps suspendu dans une trajectoire tourmentée.

Leïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l’éducation des enfants et les tâches ménagères, elle décide d’apprendre à lire et à écrire.

Mais la publication du premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus vite.

À travers les destins croisés de trois personnages, Kaouther Adimi dresse une grande fresque de l’Algérie, sur un siècle ou presque, de la colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992, au moment où le pays bascule dans la guerre civile.

Nos vies en flammes

Livre de David Joy

Retraité depuis quelques années, Ray mène une vie solitaire dans sa ferme des Appalaches, où il espère que son fils, Ricky, vienne le rejoindre. Mais ce dernier est trop occupé à essayer de se procurer sa dose quotidienne –et indispensable – de drogue pour s’occuper de son père. Autour de Ray, le monde semble sombrer lentement : le chômage s’étend peu à peu dans la région, les petites villes se vident, la misère sociale et la drogue gagnent un peu plus de terrain chaque jour… Bref, l’Amérique d’aujourd’hui, que Ray contemple, amer, alors qu’un incendie fait rage dans les montagnes environnantes. Mais le jour où un dealer le contacte pour qu’il règle les dettes de son fils, Ray sort de sa torpeur et se dit qu’il plus que temps de prendre les choses en main. C’est le début d’un combat contre tout ce qui le révolte, avec au bout du chemin, qui sait, un nouvel espoir.

Un puma dans le coeur

Livre de Stéphanie Dupays

«Morte de chagrin, le cœur brisé. »

C’est la légende familiale qui entoure l’arrière-grand-mère de la narratrice; Anne Décimus aurait suivi son mari dans la mort. L’étrange proximité que Stéphanie Dupays ressent avec son ancêtre la pousse à mener l’enquête. Elle découvre alors un secret qui fait vaciller ses certitudes : Anne a passé la majeure partie de sa vie dans un asile; elle est décédée quarante ans après la date que tous pensaient officielle. Comment l’existence de cette femme a-t-elle pu être effacée au point que même les siens ignorent tout d’elle? Un puma dans le cœur raconte un cheminement intime vers la compréhension et la reconquête d’un héritage. En sondant les liens et les malentendus qui unissent ou séparent les êtres d’une même famille, ce sont nos failles originelles que ce roman bouleversant interroge. Mêlant fiction et récit personnel, Stéphanie Dupays redonne une voix à une femme extraordinaire qui ne savait pas comment supporter le monde et qu’on a réduite au silence. Elle prouve que la littérature peut apaiser les fantômes.

Croire sur les pouvoirs de la littérature

Livre de Justine Augier

Justine Augier ("De l'ardeur", "Par une espèce de miracle"...) qui pratique et incarne une forme de pudeur et d'éthique littéraire assez uniques voit son projet d'écrire sur la littérature comme lieu de l'engagement entrer en collision avec la maladie et bientôt la mort de sa mère. Alors que la nature même de l'urgence mute, l'intime et l'universel se tressent dans un texte bouleversant de justesse et de clairvoyance. Et qui rappelle le potentiel devenir résistant de chaque lecteur.

À l'intersection du littéraire et du politique un livre bref et fulgurant qui trouve sa place entre Hannah Arendt et Joan Didion. Pas moins.

Rencontre avec

Justine Augier

lors des BOUILLONS

du 13 avril 2023

à Angers

Quelques pas dans les pas d'un ange - Une enfance avec Marc Chagall

Livre de David McNeil

« Je voudrais ici simplement parler de ces moments intenses passés avec mon père, Marc Chagall, cet homme aux facettes multiples que le monde entier appelait souvent “Maître” mais que moi j’appelais simplement “papa”, et sans chronologie, encore moins une quelconque prétention historique, partager ces trop rares et précieux souvenirs, ces instants de joie, ces heures enchantées que j’ai pu passer avec ce père aimant, ce poète-magicien, cet ouvrier mystique de notre usine à rêves. »

Dans cette édition revue, augmentée et illustrée, David McNeil montre pour la première fois des peintures et dessins méconnus de Marc Chagall issus de sa collection personnelle.

Le Siège de Leningrad, Journal d'un adolescent - 1941-1942

Livre de Iouri Ivanovitch Riabinkine

Iouri Ivanovitch Riabinkine a seize ans au début de l’invasion allemande et de l’opération Barbarossa, en juin 1941. Le 8 septembre il note dans son journal : « Oui, c’est le premier véritable bombardement de Leningrad. C’est la nuit du 8 au 9 septembre. Que cette nuit nous apportera-t-elle ? » C’est le point de départ du plus long et du plus terrible siège de l’histoire : des centaines de milliers d’habitants sont soumis au feu ennemi allemand durant neuf cents jours faisant huit cents mille victimes dont l’écrasante majorité de famine.

Au début de la guerre, les Riabinkine choisissent de rester à Leningrad. Souffrant de problèmes de vue et de pleurésie, Iouri n’a pas pu se porter volontaire pour le front. À l’automne 1941, sa mère lui conseille de s’inscrire dans une école spéciale de la marine, afin de pouvoir être évacué plus rapidement, mais Iouri échoue à l’examen médical. À la mi-décembre 1941, la famille est inscrite sur la liste des personnes qui doivent être évacuées entre le 15 et le 20 décembre, mais le départ ne peut avoir lieu, au grand désespoir de Iouri qui y entrevoit leur seule chance de survie. Le 3 janvier 1942, il écrit : « C’est presque la dernière note dans mon journal. J’ai bien peur qu’elle… que je ne pourrai même pas écrire le mot fin sur la dernière page. »

Le 8 janvier 1942, sa mère et sa sœur sont évacuées vers Vologda. Malade et trop affaibli, Iouri reste à Leningrad. Le 26 janvier, Antonina, sa mère, meurt d’épuisement à la gare. Irina, encore vivante, est envoyée dans un centre d’accueil pour enfants. Elle a été recueillie en 1945 par sa tante mais le sort de Iouri Riabinkine est inconnu. Un document daté du 2 mars 1942 retrouvé en février 2021 dans les archives du Centre d’information du Département des affaires intérieures de Saint-Pétersbourg, atteste que Iouri était décédé à cette date.

Malgré sa brièveté, le journal de Iouri Riabinkine, illustre le calvaire de la population pendant cet interminable siège. C’est aussi un écrit personnel d’un adolescent ordinaire dans des temps critiques.

L'Insurgée

Livre de Séverine

Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), aura été l’une des pionnières du journalisme et l’une des grandes figures de l’histoire des mouvements révolutionnaires. Disciple et amie de Jules Vallès, première femme à diriger un quotidien national, elle se lance à corps perdu dans la grande mêlée sociale de la « Belle Époque ». Sa plume, ardente et infatigable, n’aura de cesse de défendre le peuple face à ses ennemis : le capital et la bourgeoisie. Féministe, pacifiste et libertaire, d’une intégrité à toute épreuve, elle sera en première ligne de tous les combats de son temps.

Durant toute sa vie, Séverine a écrit plus de 6 000 articles dans de nombreux journaux : Le Cri du Peuple, La Fronde, Gil-Blas, L’Humanité, Le Figaro, etc. Dans ce recueil sont réunis ses textes les plus flamboyants. Au détour de ces pages apparaissent les grands et petits noms de l’anarchisme auxquels elle rend hommage, les innombrables batailles des femmes et du mouvement ouvrier, et le parfum de poudre et de révolte de ces années tumultueuses.

Zone de la douleur - Inédits et textes retrouvés

Livre de Françoise Frenkel

Peu après la redécouverte de Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel, un parent éloigné exhume chez lui, en Suisse, un carton conservé pendant quarante ans, contenant des archives de l’autrice disparue en 1975.

L’ensemble mêle des tapuscrits en français et en allemand de formes très différentes (nouvelles, souvenirs, portraits, poèmes). Ils font découvrir les débuts littéraires de Françoise Frenkel à travers des textes publiés en revue dans l’entre-deux-guerres et ses thèmes de prédilection : l’enfance, l’amour des livres et de la librairie, l’antisémitisme à Berlin, Nice comme ville refuge, les rencontres d’une vie. Mais ils témoignent aussi de la difficulté d’une survivante de la Shoah à reprendre pied dans la société française de l’après-guerre et ses tentatives pour faire entendre le drame auquel elle a échappé et qui n’a pas épargné sa famille.

Des cailloux bleus plein les dents

Livre de Caroline Anssens

Ou le long chemin rédempteur d’une adolescente confrontée à la perte de sa mère.

Colère, frustration, ambivalence des sentiments et force de vie puisée dans ce que sa mère aura eu le temps de lui transmettre. Orphelins précoces. Férocement rageur.

Des cailloux bleus plein les dents est le premier roman de Caroline Anssens.

Colette - Le blé en herbe et autres romans

Dans la Pléiade - Antoine Compagnon

Claudine à l’école est le grand succès de mars 1900. Le livre est signé Willy. On sait généralement qu’il s’agit du pseudonyme d’Henry Gauthier-Villars, qui l’utilise pour signer les productions de l’atelier qui lui écrit ses ouvrages. Cette fois, pourtant, le texte sort du lot. Il ne ressemble à rien de connu, la langue est nouvelle, le ton insolent, le propos scandaleux. C’est qu’il n’est pas de la plume d’un des scribes habituels de Willy : il est de sa jeune femme, Sidonie-Gabrielle, née Colette.

Colette : il faudra attendre 1923 et Le Blé en herbe pour que ce nom apparaisse seul sur la couverture d’un livre. Avant cela, il y aura eu d’autres « Willy », des « Colette Willy » et même des « Colette (Colette Willy) ». Mais on a vite compris. Catulle Mendès écrit à Colette : « vous avez créé un type ». Claudine en effet est un type, et elle deviendra un mythe. Colette en créera d’autres : celui de Sido, sa mère, « le personnage principal de toute [s]a vie » ; celui de Gigi, jeune fille élevée pour devenir une femme entretenue et qui échappe à ce destin ; et celui de Colette elle-même, qui se construit au fil de plusieurs vies – elle fut danseuse, mime, actrice, journaliste, directrice d’un institut de beauté, publicitaire… comme si la littérature ne pouvait suffire à lui assurer l’indépendance et la liberté qui sont, avec l’aptitude au plaisir, ses valeurs les plus hautes. Des tenues succinctes portées sur la scène du Moulin Rouge à la croix de grand-officier de la Légion d’honneur reçue en 1953, la ligne droite n’est pas le chemin le plus court. Mais l’œuvre de Colette s’est nourrie de ce sinueux parcours.

Colette appelle « littérature » tout ce qu’elle n’aime pas : l’emphase, la « ciselure » et les idées générales, qui lui vont aussi mal, dit-elle, que les chapeaux empanachés. L’année du Blé en herbe, elle déclare à Simenon : « Supprimez toute la littérature, et ça ira. » « C’est le conseil qui m’a le plus servi dans ma vie », dira le romancier. C’est aussi ce qui préserve l’œuvre de Colette du vieillissement. L’ouverture de Chéri, en 1920, a époustouflé les lecteurs. Cent ans plus tard, on l’admire toujours. Mais le style ne serait rien s’il n’était au service d’un regard d’une extraordinaire sensibilité.

Colette, nous dit Antoine Compagnon, rend présents « le monde de l’enfance, l’étoffe de la sensation, l’émotion de la mémoire ». On la crédite aussi d’avoir été « la première femme qui ait vraiment écrit en femme » (A. Maurois), la première à explorer ainsi les amours adolescentes (Le Blé en herbe), à entretenir une réelle connivence avec la nature et « les bêtes », à poser ce qu’on appellera la question du « genre » (dans Le Pur et l’Impur, en 1941), etc. Mais ce sont ces trois domaines – l’enfance, la sensation, la mémoire – qu’il faut retenir si l’on veut lui rendre justice. Elle les partage avec Proust, dont elle admira « Combray » et qui pleura, dit-il, à la lecture de Mitsou (1919). Sans doute aurait-il été également sensible, s’il avait vécu, à La Fin de Chéri (1926), et à la conception du Temps qui s’y fait jour.

Sentir mon corps brûler

Livre d'Aure Hajar

Quand Lila emménage à Paris pour y étudier le droit, tout lui semble à portée de main. Pourtant, à la faculté, la réalité des rapports sociaux la rattrape. Ses camarades des beaux quartiers respirent l'assurance et la sécurité, elle enchaîne les petits boulots pour payer son loyer. Une situation qui la rend invisible.

Alors, protégée par un pseudonyme, Lila commence à se prostituer sur Internet. Elle fixe le prix, rencontre des hommes choisis, aidée par ses consœurs de la "putosphère". D'abord enivrée de sa puissance, la jeune femme perd peu à peu le contrôle sur ce corps dangereusement étranger.

Les origines - Pourquoi devient-on qui l'on est ?

Livre de Gérald Bronner

« Longtemps, je n’ai pas su de quel milieu je venais. Pendant ma prime enfance, même, j’ai pensé que je venais d’un milieu social aisé. À un moment, j’ai compris : ma famille et moi, nous étions pauvres. »

Les origines : voilà un « grand mot » pour répondre à la question de nos identités et de nos devenirs. Sommes-nous la somme des déterminations biologiques et sociales dont nous avons hérité ? Si, en revanche, l’identité se construit au fil de la vie, quelles places y tiennent le travail et le mérite ?

Gérald Bronner, « transclasse » lui-même, s’interroge et revisite la question sous le double angle du savoir sociologique et de son expérience personnelle.

Une réflexion émouvante, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la complexité qui rend nos origines dignes d’être racontées.

Il n'y aura pas de sang versé

Livre de Maryline Desbiolles

Au tournant de l’année 1868, elles sont quatre très jeunes femmes à converger vers les ateliers de soierie lyonnaise où elles ont trouvé à s’employer : « ovalistes », elles vont garnir les bobines des moulins ovales, où l’on donne au fil grège la torsion nécessaire au tissage.

Rien ne les destinait à se rencontrer, sinon le besoin de gagner leur vie : Toia la Piémontaise arrive à Lyon en diligence, ne sachant ni lire ni parler le français, pas plus que Rosalie Plantavin, dont l’enfant est resté en pension dans la Drôme, où sévit la maladie du mûrier. La pétillante Marie Maurier vient de Haute-Savoie. Seule Clémence Blanc est lyonnaise : elle a déjà la rage au cœur après la mort en couches de l’amie avec qui elle partageait un minuscule garni, rue de la Part-Dieu.

Les mettant littéralement en mouvement par la grâce de sa langue nerveuse et inventive, Maryline Desbiolles imagine ses quatre personnages en relayeuses, à se passer le témoin dans une course vers la première grève de femmes connue.

C’est en juin 1869 que la révolte éclate : les maîtres mouliniers font la sourde oreille aux revendications des ouvrières qui réclament de meilleures conditions de travail et de logement. Les filles s’enhardissent, le mouvement s’amplifie et dès lors le livre avance au rythme exaltant d’une troupe féminine s’autorisant enfin à ne plus courber l’échine : nos quatre relayeuses y apparaissent comme en couleur, dans une foule anonyme en noir et blanc, titubantes dans l’élan de leur propre audace.

Donner vie et chair à leurs émotions, leurs élans et leurs expériences est le plus bel hommage qui pouvait être rendu à ces oubliées de l’histoire.

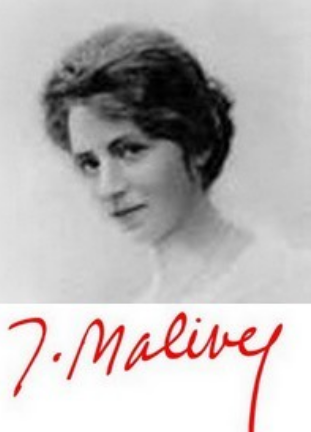

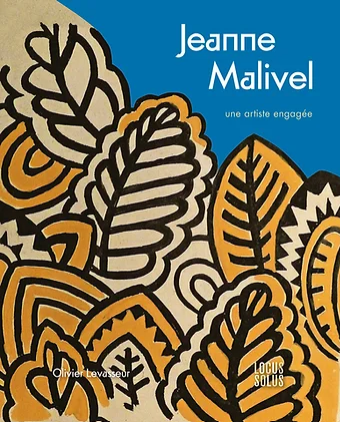

Jeanne Malivel - Une artiste engagée

Livre d'Olivier Levasseur

À l’occasion du centenaire de la fondation du mouvement artistique dit des « Seiz Breur », voici un beau-livre au moyen format pratique et contemporain qui présente celle qui en fut à l’origine : l’artiste Jeanne Malivel (1895-1926). Aux côtés de René-Yves et Suzanne Creston, James Bouillé, Jorj Robin… Dans cette monographie, on découvre le parcours, de Paris vers la Bretagne, d’une femme engagée, artiste au talents artistiques multiples : peinture, gravure, illustration, design de meubles, de tissus et d’objets,...

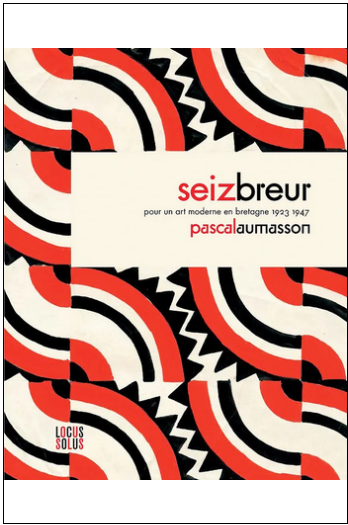

Seiz Breur - Pour un art moderne en Bretagne

Livre de Pascal Aumasson (nouvelle édition)

Un beau-livre au moyen format pratique et contemporain qui présente ce courant artistique majeur de l’entre-deux-guerres à travers l’œuvre de René-Yves Creston, Suzanne Creston, Jeanne-Malivel, Micheau-Vernez, Pierre Péron...

Mais les « Sept Frères » (Seiz Breur) furent au final bien plus nombreux, près de 50, et diversifiésdans leurs terrains d'action : architecture avec James Bouillé, art du bois avec Gaston Sébilleau ouJoseph Savina, musique avec Paul Ladmirault, sculpture avec Jorj Robin ou Jean Fréour, affiche,illustration, céramique, etc.

L'auteur apporte un nouveau regard sur le mouvement.En y cherchant plus ses influences universelles et ses apports graphiques, esthétiques, colorés, qui font encore vibrer notre œil contemporain, que ses causes militantes et datées.

Car ce courant fut résolument moderniste, tourné vers les arts décoratifs, redécouvert ici grâce à des pièces en grande part inédites, issues de collections privées et de musées.

Vies mêlées de Manuela Sáenz, compagne de Simon Bolivar, et de Jonatás, esclave affranchie

Livre de Patricia Farazzi

Si l’on sait que l’Amérique latine fut libérée du joug espagnol par El Libertador, Simón Bolívar (1783-1830), on sait moins que, dans cette lutte de libération, il fut très largement soutenu et conseillé par une jeune équatorienne, Manuelita Sáenz (1797-1856), Libertadora del Libertador, qui vécut à ses côtés ses huit dernières années, dans la plus ‘scandaleuse’ liberté, et combattit également dans son armée avec le rang de colonel, portant sur la question de l’indépendance un regard lucide et décidé.

Patricia Farazzi dresse ici les portraits imaginés d’une femme hors du commun, rebelle et lettrée, et de son amie Jonatás, esclave qu’elle avait affranchie et qui, à son tour, l’avait affranchie de la société esclavagiste dont elle était issue, jusqu’à leur exil forcé dans le Nord du Pérou, où elles moururent dans le plus grand dénuement.

L'île haute

Livre de Valentine Goby

Un jour d’hiver, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, gamin des Batignolles, inquiet et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l’héberger, quelque part dans un repli des hautes montagnes. Il est transi de fatigue quand, au sortir du wagon, puis d’un tunnel – l’avalanche a bloqué la voie –, il foule la neige épaisse et pesante, met ses pas dans ceux d’un inconnu. Avance vers un endroit dont il ne sait rien. Ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, archipel de sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un replat. Immensité enivrante qui le rend minuscule. Là, tout va commencer, il faudra apprendre : surmonter la séparation, passer de la stupeur à l’apprivoisement, de l’éblouissement à la connaissance. Confier sa vie à d’autres, à ceux qui l’accueillent et qui savent ce qui doit advenir.

L’île haute est le récit initiatique d’une absolue première fois, d’une découverte impensable : somptueux roman-paysage qui emplit le regard jusqu’à l’irradier d’humilité et d’humanité. Images et perceptions qui nous traversent comme autant d’émotions, nous élèvent vers ces ailleurs bouleversants, ces montagnes dont la démesure change et libère les hommes – et sauve un enfant.

Les BOUILLONS d'Angers

Le 13 avril 2023

à 19h à la

Médiathèque Toussaint,

rencontre avec

Valentine Goby

Mes forêts

Livre de Hélène Dorion (format poche - au programme du bac de 2024)

Son nom semble la relier à une constellation, mais sa présence au monde la rend indissociable des paysages qu’elle traverse : Hélène Dorion vit environnée de lacs et de forêts, de fleuves et de rivages, de brumes de mémoire et de vastes estuaires où la pensée s’évase. Dans ce recueil écrit au coeur d’une forêt, elle fait entendre le chant de l’arbre, comme il existe un chant d’amour et des voix de plain-chant. « Mes forêts… », dit-elle dans un souffle qui se densifie de poème en poème. Et l’on entre à pas de loup dans une forêt de signes où l’on déchiffre la partition de la vie sur fond de ciel, sur fond de terre, sur fond de neige, de feuillages persistants et de flammes qu’emporte le vent, de bourgeons sertis dans l’écorce et de renouvellement. Un chemin d’ombres et de lumière, « qui donne sens à ce qu’on appelle humanité ».

La Juive de Shanghaï

Livre de Marek Halter

Berlin, 1937. Ruth, juive et talentueuse couturière de 22 ans, se lie d’amitié avec Clara, jeune résistante allemande. Pourchassées, elles décident de rejoindre une destination inattendue : Shanghai, où des milliers de juifs se sont réfugiés.

Clara est la première à partir pour la Chine. Ruth, elle, doit traverser l’Europe entière… jusqu’en Sibérie. Grâce au consul japonais de Lituanie, elle obtient un visa pour Kōbe, le grand port du pays du soleil‑levant. Parvenue enfin à Shanghai – ville bouillonnante où se côtoie un monde interlope d’espions, de trafiquants d’opium et de résistants –, elle y retrouve miraculeusement Clara, devenue agente des communistes.

La suite ? C’est Bo Xiao Nao, la fille de Ruth, qui la raconte. orpheline, elle tombe sur un carnet tenu par sa mère. En le feuilletant, elle découvre, bouleversée, le destin fascinant de celle qu’on appellera à jamais la Juive de Shanghai…

John Steinbeck entre dans La Pléiade

Romans

Ce volume propose la « trilogie du travail » formée par En un combat douteux (1936), Des souris et des hommes (1937) et Les Raisins de la colère (1939), ainsi qu’À l’est d’Éden (1952), roman de la maturité. Le fil conducteur des trois premiers livres, c’est la réaction de l’individu à la pression du groupe. En un combat douteux, qui prône l’action collective, revêt une dimension épique. Des souris et des hommes traduit, par la simplicité de son intrigue et ses ressorts dramatiques, la dimension tragique d’une humanité abandonnée à la fragilité de ses rêves. Les Raisins de la colère, grand roman de la route, entremêle le destin de la famille Joad et des chapitres « collectifs » qui élargissent la perspective à l’ensemble du « peuple ». À l’est d’Éden enfin donne corps à l’imaginaire familial de Steinbeck et illustre la faculté de l’homme à choisir son destin. S’y mêlent souvenirs intimes et éléments allégoriques et historiques ; le bien et le mal s’y livrent une lutte placée sous le signe de Caïn.

En s’inspirant de thèmes et de figures bibliques, Steinbeck participe à l’écriture du mythe américain, y compris dans ses aspects les plus désespérés. Marqués au fer rouge par la Grande Dépression, ses personnages, laissés-pour-compte du rêve américain, sont des victimes de la modernité en marche. Dans des dialogues d’une grande virtuosité, le romancier fait entendre la crudité de leur langue (ce qui choqua ses contemporains) et leur confère une présence véritablement poétique. Quant aux analyses écologiques, économiques et sociales qui sous-tendent ses livres, elles demeurent troublantes d’actualité.

Georges Perec

Livre de Claude Burgelin

Il est mort jeune, à quarante-cinq ans, mais il laisse une œuvre considérable, labyrinthique, construite comme autant d’expériences d’écriture. Une vie anéantie à peine commencée – père tué en 1940, mère disparue à Auschwitz. Pas de souvenirs d’enfance. De cette amnésie, Georges Perec fera le ressort de sa création littéraire : il ne cesse de chercher à retisser des liens et des repères par les lettres, le jeu, l’invention narrative. Son œuvre trace des chemins obliques pour lire le monde et son histoire. La vie de cet homme qui s’est reconstruit grâce à sa passion des mots s’entrevoit essentiellement à l’ombre et à la lumière de ses livres.

C’est en les lisant que Claude Burgelin s’efforce de retrouver la trame d’une vie et les secrets d’un imaginaire qui continue à fasciner par son charme indicible et ce qu’il conserve d’énigmatique. Il accompagne une enfance cassée avant d’être recréée par les ressources de l’intelligence. Esquisse le portrait d’un jeune homme déterminé à affronter l’existence en écrivant. Dessine un Perec partagé entre le travail de bureau et l’artisanat de l’écriture, expérimentateur de l’art d’écrire et de dire, paysan de Paris à la recherche de « l’infra-ordinaire », présent-absent de sa judéité qu’il revisite à Ellis Island, homme d’amitiés et de grands rires. Il vivra entouré d’une seule vraie parenté, tôt retrouvée auprès de certains auteurs, la famille de cet enfant de la littérature, qui a su devenir, par un infatigable labeur, un écrivain singulièrement heureux.

L'arrière-saison des lucioles

Livre d'Henri Raczymow

L’écrivain, qui exerce sa plume depuis près de cinquante ans, prend conscience du temps passé. Il nous entraîne dans une balade à travers le monde littéraire, avec un style alerte où chaque anecdote fait revivre un peu de la littérature oubliée. On y croise aussi bien Richard Wright que Rachel Ertel, Freud, Francis Ponge qu’Hélène Cixous.

À travers ce récit très personnel, Henri Raczymow réveille, dans une langue élégante et précise, toujours avec un brin d’autodérision, un monde littéraire qu’il voudrait tellement ne pas voir oublié.

Cet effleurement est un peu, pour ce spécialiste de Proust, sa recherche d’un temps perdu.

Ces mots qui traversent les frontières

Livre de poésies - collectif

Cette anthologie du Printemps des Poètes proposent 111 poètes contemporains et des textes pour la plupart inédits.

La plus jeune a 20 ans à peine, le plus âgé était centenaire.

Tous partagent notre quotidien autour de la thématique corrosive des frontières. Leurs écrits sont

d’une diversité et d’une richesse stimulantes.

Ils offrent un large panorama de la poésie de notre époque.

Avers - Des nouvelles des indésirables

Livre de JMG Le Clézio

Pour moi, l’écriture est avant tout un moyen d’agir, une manière de diffuser des idées. Le sort que je réserve à mes personnages n’est guère enviable, parce que ce sont des indésirables, et mon objectif est de faire naître chez le lecteur un sentiment de révolte face à l’injustice de ce qui leur arrive. J. M. G. L. C.

Une conversation

Livre d'Annie Ernaux & Rose-Marie Lagrave

Dans ce dialogue intellectuel et intime, la romancière Annie Ernaux et la sociologue Rose-Marie Lagrave, issues de la même génération, se livrent à une réflexion sur leurs trajectoires sociales : elles évoquent autant leurs points communs – familles modestes, normandes, bercées par le catholicisme –, que la manière différente dont elles se conçoivent en tant que transfuges de classe. Elles partagent ici leurs parcours, leurs lectures (de Pierre Bourdieu à Virginia Woolf), leurs rapports au travail, à la reconnaissance et à la vieillesse, et donnent à penser l’amitié féministe et l’écriture comme voies vers l’émancipation.

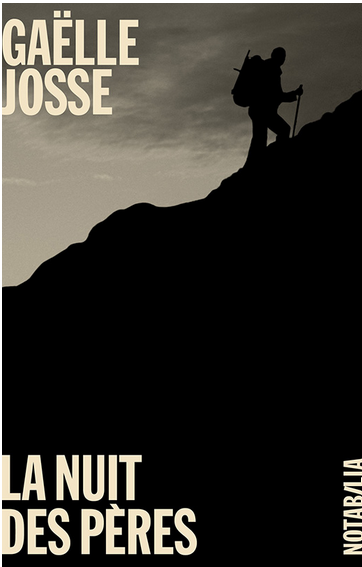

La nuit des pères

Livre de Gaëlle Josse

« Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça, aussi.

De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. »

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli.

Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.