Partir en livre : 10 nouvelles sportives pour les 10 ans du festival

Par 10 ambassadeurs de la lecture : Clémentine Beauvais, Kamel Benaouda, Claire Castillon, Christelle Dabos, Malika Ferdjoukh, Philippe Lechermeier, David Moitet, Susie Morgenstern, Cécile Roumiguière et Jean-Christophe Tixier

Le recueil de nouvelles inédites écrit par dix auteurs emblématiques de la littérature jeunesse

Engagé depuis dix ans pour renforcer le goût de la lecture chez les jeunes, Partir en Livre met à l'honneur le lien entre sport et littérature et offre à des milliers d'adolescents un recueil de nouvelles sur ce thème. Pour ses dix ans, Partir en Livre a confié à dix autrices et auteurs emblématiques de la littérature jeunesse en France, l’écriture de dix textes rassemblés dans ce recueil autour du thème du sport, à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Les nouvelles incarnent toute la créativité et la diversité de cette littérature qui se renouvelle sans cesse, pour parler à la jeunesse.

Le sport est ainsi décliné en de multiples genres et thèmes, du récit humoristique à la dystopie, et nul doute que chacun y trouvera son bonheur. Grâce au concours de l'Olympiade Culturelle de Paris 2024, ce recueil sera distribué gratuitement et largement en format papier pendant tout le festival, et en ligne sur le site de Partir en Livre, pour que les histoires vivent aussi à travers des lectures à voix haute, des concours, des enregistrements de podcasts… Car la littérature, comme le sport, est aussi une performance.

À travers ce recueil, le Centre national du livre souhaite faire connaître aux lecteurs de demain des auteurs emblématiques de la littérature jeunesse sur des thématiques qui parleront à leurs sensibilités. Comme le sport, la lecture est un enjeu de citoyenneté, d'émancipation et de plaisir.

- A télécharger gratuitement ICI

Petit frère - Comprendre les destinées familiales

Isabelle Coutant & Yvon Atonga

Pourquoi dans une fratrie l’un s’en sort et l’autre pas ? Au cœur de ce livre, il y a la mort de Wilfried, un ancien caïd tué à 36 ans lors d’un règlement de comptes en 2016. La sociologue Isabelle Coutant l’avait rencontré quinze ans plus tôt. Yvon Atonga est l’aîné quasi-jumeau de Wilfried, ils ont grandi ensemble dans la même famille issue de l’immigration congolaise et dans le même quartier de Villiers-le-Bel au cours des années 1980-90. Il a voulu comprendre pourquoi son frère n’avait pas échappé au « ghetto » alors que lui avait réussi. La question taraudait aussi la sociologue. Le projet de cet ouvrage à deux voix était né.

L’enquête d’« Isabelle » auprès de la famille et des proches, et le récit personnel d’« Yvon » alternent et s’élucident mutuellement. Et cette socio-analyse prend valeur thérapeutique. Ce livre est aussi un livre de deuil, qui veut briser la fatalité des destins tracés et servir d’exemple aux « petits frères » d’aujourd’hui.

Camp Est - Journal d’une ethnologue dans une prison de Kanaky Nouvelle-Calédonie

Chantal Deltenre

Postface de Marie Salaün

En 2016, Chantal Deltenre se voit confier une mission d’observation ethnographique par l’administration pénitentiaire française au « Camp Est », la prison de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Elle y est demeurée un mois. Étrangère à l’univers carcéral tout autant qu’au monde calédonien, elle en rapporte un récit qui plonge le lecteur de plain-pied dans un centre de détention directement hérité de la colonisation – et peuplé à 90 % de détenus kanak.

Son témoignage interroge alors avec acuité les impasses d’une justice pénale trop facilement conçue au prisme des « différences culturelles ».

Car c’est surtout la prison dans son ensemble, ici ou ailleurs, que questionne cet ouvrage.

Rosa Bonheur et George Sand

Maguy Gallet Villechange

Correspondance posthume à l’aube du féminisme

Rosa Bonheur offre une vision du monde rural proche de celle des romans de George Sand. La description du paysage chez la Bonne Dame de Nohant et le rôle qu’elle attribue aux boeufs de la Mare au Diable révèlent une sensibilité et une proximité avec le règne animal évoquant celles exprimées dans le célèbre tableau de Rosa Bonheur « Labourage nivernais ».

Si la peintre animalière ne s’est pas directement inspirée des pages de l’écrivaine berrichonne, il est vraisemblable qu’un même sentiment, l’amour de la nature, exalté par le Romantisme, a provoqué une interprétation analogue du labourage d’un champ.

Le camp des oubliés - Argelès-sur-Mer Février 1939

Barbara Bordes

En février 1939, les franquistes, vainqueurs des républicains, signaient sous l’œil attentiste des capitales européennes une funeste victoire. Avec la chute de la Deuxième République espagnole se terminait le premier acte de la Seconde Guerre mondiale. Les régimes fascistes marquaient déjà de leur empreinte toute l’Europe.

Commençait aussi l’exil de milliers de républicains espagnols. Ils franchissaient la frontière entre l’Espagne et la France, à hauteur du Perthus, de Cerbère ou du col d’Ares.

José marchait ainsi au côté de ses compagnons d’armes qui fuyaient l’Espagne. Tous ignoraient encore l’issue de ce chemin qui les mènerait vers des camps installés à la hâte par le gouvernement français sur les plages du Barcarès, de Saint-Cyprien ou d’Argelès-sur-Mer.

En accompagnant les pas de José, acteur et témoin de cette tragédie, le lecteur découvre les contraintes, les humiliations et l’asservissement que subissent au quotidien ces femmes, ces enfants et ces hommes. Jour après jour, José affronte courageusement ce combat pour la survie. Certes, subsiste le secret espoir de lendemains plus cléments, à condition qu’il reste en vie !

Dans ce roman historique, Barbara Bordes raconte, avec précision et sensibilité, la sordide réalité du « Camp des oubliés »

Mémoires d’une féministe intégrale

Madeleine Pelletier (Édition critique par Christine Bard)

La doctoresse Pelletier (1874-1939) fut d’abord une féministe des plus radicales. Elle porta ce combat dans les partis de gauche, dans la franc-maçonnerie, et partout où elle put dans le débat public.

Première femme admise à passer le concours des asiles d’aliénés, elle empoigna les enjeux de l’affranchissement des femmes à la lumière de sa culture scientifique, de sa pratique de la médecine et de sa grille d’analyse matérialiste. Se sentant née « trop tôt », elle batailla en première ligne, sans troupes mais pas sans courage. Elle voulait une égalité absolue, par la voie d’une virilisation des femmes que réprouvaient les féministes, trop timorées à son goût. Elle défendait la virginité militante comme moyen de résistance au patriarcat. Les antiféministes en firent une cible privilégiée. Elle paya par l’internement à l’asile son engagement concret pour la liberté de l’avortement.

On la découvre ici sous un angle autobiographique pensé pour la transmission car, pour elle, « le privé est politique ».

Spécialiste de l’histoire des féminismes, Christine Bard partage et éclaire la transcription des manuscrits inédits de cette féministe toujours critique qui ne renonça jamais à changer le monde.

(Extrait d'un article de présentation du MONDE -13 avril 2024 :

« Evidemment je suis née plusieurs siècles trop tôt », écrit la militante féministe Madeleine Pelletier (1874-1939)

dans son journal, tenu durant les premières semaines de la Grande Guerre. La parution de ses textes autobiographiques, remarquablement édités par l’historienne Christine Bard

sous le titre Mémoires d’une féministe intégrale, fait sentir la justesse de cette phrase.

Incomprise, méprisée, moquée de son vivant, elle est notre contemporaine.... )

« La dernière guerre ? »

Palestine, 7 octobre 2023 - 2 avril 2024

Elias Sanbar (collection TRACTS de Gallimard)

« Pour divorcer, il eût fallu avoir été déjà mariés, quand ce conflit était né dans l’impossibilité même d’une union. » Elias Sanbar

Il suffit de remonter à ce qui oppose les sociétés palestiniennes et israéliennes depuis 1948 pour comprendre ce qu’il y a d’existentiel, de part et d’autre, dans le conflit qui, depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, a placé Gaza sous les bombes et causé des pertes effroyables dans sa société civile. La naissance d’Israël, et les deux guerres qui l’ont précédée et suivie, s’est jouée sur un socle d’injustice : la négation du droit des Palestiniens à résider sur leur terre. Ce point presque aveugle de la tragédie en cours est bien la source de toutes les désolations ; il réduit à néant tout ce qui, depuis des décennies, a pu faire espérer un horizon de partage, de reconnaissance et de cohabitation pacifiée. Jusqu’à conduire, presque fatalement, à cette « dernière guerre », selon les termes d’Israël…

L’épilogue d’épisodes dilatoires qui, à défaut d’annoncer des jours radieux délivrés de la menace souterraine du terrorisme, conduirait à l’éviction des Palestiniens hors des terres « israéliennes » et à la négation définitive de leur droit au retour. Une sortie de scène irréversible, au mépris du droit international, dont nul ne saurait douter qu’elle ne conduise à de pires malheurs.

Elias Sanbar

Historien, journaliste et essayiste palestinien

Extrait d'un entretien dans LE MONDE

(12 octobre 2023,

5 jours après les attaques du HAMAS)

"Comment vivez-vous ces moments tragiques ?

Ce sont des jours très difficiles, d’autres, plus durs, s’annoncent. Cela impose de s’en tenir plus que jamais aux principes. Les Palestiniens, dans leur combat pour leurs droits, se réclament du droit international. Et celui-ci est clair : toute attaque contre des civils est un crime de guerre. Se réclamer du droit impose d’appliquer aussi toutes les dispositions du droit ..."

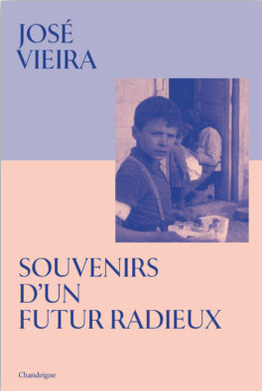

Souvenirs d'un futur radieux

José Vieira

Du temps de l’exil aux questionnements d’aujourd’hui, en passant par les bouleversements de la révolution d’avril et un avenir qui se voulait réjouissant, José Vieira plonge dans son enfance pour raconter l’histoire d’une famille : la sienne. Du Portugal aux bidonvilles de Massy, de la Roumanie aux frontières basques, c’est une cartographie militante et révoltée qui se dessine entre les pages d’un premier récit à la poésie douce-amère.

Écrit dans une plume magnifiquement visuelle qui capte le réel, Souvenirs d’un futur radieux est une ode à la liberté, la tolérance, la transmission de la mémoire et la lutte constante contre l’oubli et l’exclusion. C’est également une page de l’histoire française qui s’écrit, celle du métissage culturel, du partage et de la fraternité.

Comme le dit si bien José Vieira dans une langue qui brûle les frontières et déracine les préjugés, « nous sommes venus » et, ensemble, nous participons à un futur radieux.

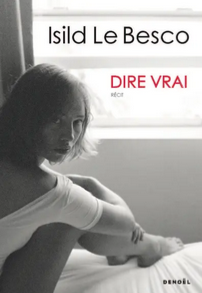

Dire vrai

Isild Le Besco

Je me suis jusqu’à maintenant principalement racontée par des images, des films que j’ai mis en scène, des peintures, des dessins…

Aujourd’hui, les mots sortent. Ils s’organisent et me montrent le chemin. Je détricote mon histoire et la redécouvre.

J’ai protégé si longtemps ceux qui m’ont abusée… Au fur et à mesure que je nomme, ma vérité reprend le pouvoir.

Mes limites deviennent plus claires : on ne peut plus les enfreindre.

Je me réveille avec cette sensation étrange que plus rien ne sera pareil après.

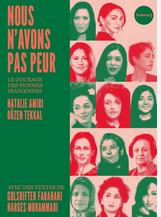

Nous n'avons pas peur : Le courage des femmes iraniennes

Sous la direction de Golshifteh Farahani & Natalie Amiri

Quinze femmes militantes iraniennes témoignent de leurs combats contre le fondamentalisme religieux et pour que les droits de l'homme soient respectés dans leur pays. Parmi elles figurent Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023 et Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003.

Seize iraniennes, qui, perse, mais aussi kurde, baloutche, juive séfarade, yezidi, bahà’ie (« la minorité la plus discriminée d’Iran »), musulmane, sunnite ou chiite, croyantes ou non, ne veulent plus « se laisser (…) monter les un(e)s contre les autres », ni « les femmes contre les hommes », quelles que soient les ethnies ou les identités religieuse. « Cela ne marche plus » dit l’une d’elle. Mais toutes profondément iraniennes, retrouvant leur pays perdu pour celles qui sont en exil en Allemagne, en France, en Angleterre ou en Israël dans leurs langues, dans la cuisine , dans la poésie, dans cette culture multimillénaire

Un appel à une « politique de l’amour » qui a permis, pour reprendre l’expression de Pierre Haski, seul homme à participer à cet hommage, à la « société iranienne de passer de la prudence au courage »...

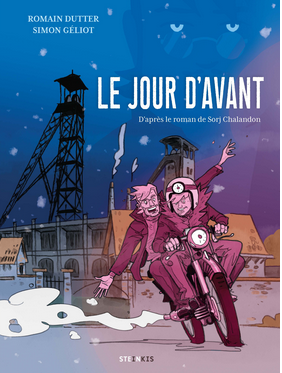

Le jour d'avant

BD de Romain Dutter et Simon Géliot

D'après le livre de Sorj Chalandon paru en août 2017.

« Venge-nous de la mine, avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis. À sa mort, mes poings menaçant le ciel. Je n’ai jamais cessé de le lui promettre.

J’allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, mort en paysan. Venger ma mère, morte esseulée.

J’allais tous nous venger de la mine. Nous laver des Houillères, des crapules qui n’avaient jamais payé leurs crimes. »

Au-delà de leur travail d’adaptation, Romain et Simon enrichissent cet album d’un cahier documentaire, résultat d’un travail de terrain, à Liévin, au Musée de l’école de la Mine ou encore au Centre historique minier de Lewarde.

Éclats

Alexandra Schwartzbrod

« J’aime les grilles des demeures entrouvertes, les chambres d’hôtel que l’on découvre la première fois, les lits défaits, et les voiles blancs qui dansent aux fenêtres, gonflés par le vent. »

A.S.

Dans cet autoportrait qui mêle violence de l’histoire et passion de l’intime, Alexandra Schwartzbrod rassemble les fragments d’une vie et nous éclaire sur son parcours de journaliste, depuis ses débuts au journal Les Échos puis à Libération, où elle est aujourd’hui directrice adjointe de la rédaction. À 20 ans elle s’oriente par hasard vers l’armement, fréquentant un milieu interlope, principalement masculin. À 40 ans, en 2000, elle part à Jérusalem comme correspondante de Libération, pensant vivre un événement historique, la création d’un État palestinien, qui signerait la paix entre Israël et les Palestiniens. Elle assistera plutôt à la deuxième Intifada. Ce conflit reste une tragédie, amplifiée par les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne sur Gaza. Même si la paix semble être aujourd’hui une utopie, Alexandra Schwartzbrod refuse de ne plus y croire.

Voici une vie de femme libre, d’amoureuse, de journaliste, de mère, d’écrivaine, une vie où l’engagement a toujours été au rendez-vous. Au centre de ses passions, le journal Libération, l’histoire de toute une génération.

Monique s'évade

Edouard Louis

Une nuit, j’ai reçu un appel de ma mère. Elle me disait au téléphone que l’homme avec qui elle vivait était ivre et qu’il l’insultait. Cela faisait plusieurs années que la même scène se reproduisait : cet homme buvait et une fois sous l’influence de l’alcool il l’attaquait avec des mots d’une violence extrême. Elle qui avait quitté mon père quelques années plus tôt pour échapper à l’enfermement domestique se retrouvait à nouveau piégée. Elle me l’avait caché pour ne pas « m’inquiéter » mais cette nuit-là était celle de trop.

Je lui ai conseillé de partir, sans attendre. Mais comment vivre, et où, sans argent, sans diplômes, sans permis de conduire, parce qu’on a passé sa vie à élever des enfants et à subir la brutalité masculine ?

Ce livre est le récit d’une évasion. É. L.

Milena

Margarete Buber-Neumann (nouvelle traduction)

En 1937, une jeune allemande et militante communiste, Margarete Buber, décide de fuir l’hitlérisme et se réfugie en compagnie de son mari Heinz Neumann, ancien député au Reichstag, à Moscou. Ils seront bientôt arrêtés pour "déviationnisme". Heinz disparaît aussitôt, sans doute exécuté, et Margarete est déportée en Sibérie pendant deux ans. En 1940, le NKVD la livre à la Gestapo qui l'interne à Ravensbrück. C'est à son arrivée dans ce camp, au mois d'octobre, qu'elle rencontre Milena Jesenská, célèbre journaliste tchèque et figure engagée de son temps.

Pendant près de quatre ans, jusqu'à la mort de Milena à l'infirmerie du camp, le 17 mai 1944, les deux femmes vont vivre un bouleversant compagnonnage. Au milieu de la misère et de l'horreur quotidiennes, elles se racontent leur vie. La brève liaison de Milena avec Kafka au début des années 1920, ses deux mariages, d'abord avec l'écrivain juif Ernst Polak, puis avec l'architecte Jaromir Krejcar, sa carrière étonnante de journaliste, ses traductions de Kafka en tchèque, son mélange de force et de désinvolture face à l'invasion nazie en 1939, et ses désillusions de militante communiste. Tout cela, Margarete le rapporte fidèlement, comme le lui avait demandé Milena sur son lit d'agonie : "Tu leur diras qui je fus, n'est-ce pas ? Tu auras pour moi la clémence du juge."

Margarete trouve un écho à son propre destin. Elle s’efface devant son amie, puisque la vie, ou la survie, a pour mission de remplacer la mort. Le présent livre est à la fois la biographie d'une femme exemplaire, Milena, une autobiographie discrète, et la traversée d'une époque magnifique (Prague et Vienne dans l'agitation artistique et intellectuelle de l'entre-deux-guerres) sur fond d’écrasement de toute espérance humaine. C'est le témoignage d'amour d'une femme exceptionnelle pour une autre femme exceptionnelle : un hymne à ce qui dépasse et déjoue l’anéantissement.

Nous vivrons - Enquête sur l'avenir des Juifs

Joann Sfar (BD)

Un roman graphique puissant et intime.

Après le 7 octobre 2023, des millions de Juifs se sont réveillés avec une cible sur la tête. Même les plus éloignés de la tradition ou d’Israël ont été rattrapés par l’onde de choc. Le traumatisme des pogroms millénaires et de l’extermination des Juifs d’Europe a refait surface. Que faire ? Effacer son nom sur la boîte aux lettres ? Avoir peur pour les enfants ? Où aller si « cela » recommence ?

Dans ce livre fondateur, Joann Sfar mène l’enquête. Il discute avec ses amis, convoque son père et son grand-père, cherche des réponses dans les livres et dans l’humour. Il se rend en Israël à la rencontre des Juifs et des Arabes, avec toujours la même question, obsédante : quel avenir pour les Juifs ?