Chroniques du Grand Domaine

Lili Sohn [roman graphique]

Qu'est-ce que "habiter quelque part" ? En partant de cette question, Lili Sohn enquête sur Le Grand domaine, un immeuble chargé d'Histoire, et nous offre une histoire chorale dans le Marseille d'hier et d'aujourd'hui.

À travers son enquête sur Le Grand domaine, Lili Sohn développe un ouvrage sociologique qui aborde à la fois la diaspora arménienne qui a fui le génocide et la lutte pour le droit des étrangers dans les années 70. L'immeuble a vu passer des militants de mai 68, des artistes des années 80, des ateliers de confection de cuir, et qui sait peut-être même existe-t-il une rue secrète dans les sous-sols...

Correspondance d'un jeune FFI du régiment de marche Corrèze-Limousin (RMCL) - Août 1944 – Janvier 1945

Catherine Rouyer et Claude Rouyer

Cette correspondance entre un jeune FFI et ses parents regroupe 57 lettres, écrites entre août 1944 et janvier 1945 correspondant précisément à son engagement dans le Groupe Mobile des FFI du Sud-Ouest (créé en août 1944) qui deviendra en octobre de la même année le Régiment de Marche Corrèze-Limousin, ayant pour objectif de rejoindre la première armée française de Jean de Lattre de Tassigny. Cette correspondance s’arrête en janvier 1945, date de la dissolution de ce régiment.

Ce manuscrit est une retranscription intégrale des lettres. Elles sont tout autant le témoignage au jour le jour de ce soldat lors de son périple entre Limoges et Belfort, que celui de la vie quotidienne de ses parents restés à Limoges.

Quelques-uns des rares articles historiques sur l’avancée de ce régiment viennent étayer le contenu de ces différentes lettres.

La Retirada en héritage ? Pérégrinations dans les mémoires de l’exil des républicains espagnols

Jean-François Noël

Quatre-vingt-cinq ans après la défaite de leur camp dans la guerre civile (1936-1939) et l’exode ou la Retirada, que savent de leur histoire celles et ceux qui descendent des plus de cent mille républicains espagnols qui ont (re)construit leur vie en France ? Comment cette mémoire, quand elle existe, a-t-elle été préservée ? Quelles valeurs, quels idéaux ont-ils été transmis ? Comment ces descendants « de rouges dangereux », « d’indésirables », sont-ils devenus l’une des composantes de la société française ?

Photographe, Jean-François Noël a éprouvé le besoin « d’aller voir » et de ressentir comment la mémoire de l’exil et du terrible exode de ces hommes, femmes et enfants, s’inscrit – ou non – dans les paysages. Que reste-t-il de la Retirada sur les plages du Roussillon, les sites des camps, dans des villes et villages situés loin des Pyrénées ? Et de l’autre côté de la frontière ?

Entre images et récits, l’auteur conduit le lecteur sur les chemins escarpés et les lieux de l’exil républicain, tels qu’on peut les voir aujourd’hui, ainsi que sur les routes sinueuses de la mémoire. L’invitant – comme l’écrit Verónica Estay Stange dans sa préface – à s'accrocher aux « presque rien » qui nous relient à ces hommes et femmes qui franchirent les Pyrénées avec leur liberté pour tout bagage.

Petit Pays

BD de Marzena Sowa et Sylvain Savoia (adaptation du livre de Gaël Faye)

Exilés au Burundi, Gaby et Ana, enfants métis franco-rwandais, voient leur quotidien joyeux bousculé par la guerre civile. Alors que leur famille se déchire, le génocide des Tutsi au Rwanda voisin vient mettre un terme à leur innocence. D'ailleurs, déjà à l'école, Gaby assiste à une bagarre entre un Tutsi et un Hutu, que rien ne semble pourtant séparer si ce n'est - d'après son père - la forme de leur nez...

Chère Simone de Beauvoir - Vies et voix de femmes « ordinaires ». Correspondances croisées 1958-1986

Marine Rouch

Simone de Beauvoir a sans doute été l’intellectuelle de gauche la plus influente en France et dans le monde, des années 1950 jusqu’à sa mort, en 1986. Comme toute célébrité, elle a reçu des milliers de lettres. Mais contrairement à d’autres figures publiques et de façon tout à fait exceptionnelle, elle en a conservé environ 20 000 et a entretenu de nombreuses correspondances suivies, notamment avec ses lectrices « ordinaires ».

Lorsqu’il y a dix ans je me suis lancée dans la lecture de ces lettres, j’ai eu l’immense privilège de rencontrer cinq des correspondantes les plus assidues de Simone de Beauvoir : Colette Avrane, Huguette-Céline Bastide, Mireille Cardot, Claire Cayron et Blossom Margaret Douthat Segaloff. Ce sont leurs lettres, accompagnées des réponses de l’écrivaine, qui sont publiées dans ce recueil.

Véritable plongée dans l’intimité de cinq femmes, ces lettres donnent aussi à voir le tissu culturel et social des Trente Glorieuses. L’adolescence, le lesbianisme, la contraception, le couple, les violences conjugales, la lutte contre l’ordre dominant bourgeois ou encore l’anticolonialisme et le racisme sont autant de sujets abordés. On y découvre en même temps un aspect inédit de la personnalité et de la trajectoire intellectuelle de Beauvoir qui permet de renouer avec la radicalité et la portée révolutionnaire de sa pensée.

Copeaux de bois - Carnets d’une apprentie bûcheronne

Anouk Lejczyk

Rentrée des classes, Anouk Lejczyk nous invite à la suivre en forêt pour une curieuse expérience : comment devenir bûcheronne !

Quatre saisons d’apprentissage où se côtoient odeur d’essence et effluves végétales, sueur des corps et sang du gibier, adversité et camaraderie.

Quatre régions pour découvrir la diversité des milieux qui se cachent derrière un mot unique : forêt.

Durant ces mois où elle a façonné son corps au froid de l’hiver et aux chaleurs d’été, aux vibrations des machines comme aux courbatures, Anouk a pris note de chaque instant, soigneusement retranscrit ici, dans ces carnets, véritable herbier d’une jeune autrice qui jongle entre la délicatesse de sa plume et une tronçonneuse !

Mais Copeaux de bois est bien plus que le carnet d’une apprentie bûcheronne, c’est aussi des anecdotes savoureuses, des situations aussi drôles que tragiques, et le récit intime d’une jeune femme à la rencontre des autres et d’elle-même ; une galerie de personnages hauts en couleur, accidentés de la vie, désabusés du monde, nostalgiques d’hier, inquiets de demain, qui tentent comme chacun de construire leur place. L’occasion d’aborder le sexisme et l’intersexualité, la souffrance animale et la chasse, l’économie et l’écologie, le racisme et la tolérance…

May Ziadé : La passion d'écrire

Carmen Boustani

Pionnière du féminisme oriental, la vie passionnante de May Ziadé, grande poétesse libano-égyptienne.

Ayant grandi entre la Palestine et le Liban, Marie Ziadé immigre finalement au Caire avec sa famille. C'est là qu'elle choisit, avec la complicité de sa mère, son nouveau prénom, May. Née dans une famille d'intellectuels, elle déploie son écriture dans la presse nationale et rédige des biographies pour mettre en lumière des personnalités féminines de talent. Elle contribue à changer la visée des journaux féminins afin que leurs contenus soient plus profonds. La finesse de son style et sa force imaginative la dirigent également vers la poésie et le roman. Figure majeure de la vie culturelle de l'époque, elle se lie d'amitié avec nombre de ses contemporains, et développe une relation amoureuse épistolaire avec le poète Khalil Gibran. Adorée par ses pairs puis reléguée vers l'oubli, May a subi la misogynie de ses cousins qui ont voulu la spolier de son héritage jusqu'à la faire interner en hôpital psychiatrique dont elle est finalement sortie mais à jamais brisée par les deuils et la souffrance.

C'est avec une précision d'orfèvre que Carmen Boustani a rédigé cette biographie. Le portrait extrêmement fourni de May Ziadé dévoile une femme au caractère affirmé et à la sensibilité sans pareille. On y découvre également une fresque vivante et passionnante de la vie culturelle de Beyrouth et du Caire aux XIXe et XXe siècles.

Viticultrices

Ouvrage collectif : Treize histoires singulières de femmes, travailleuses de la vigne et du vin.

Le vin est devenu un produit remarquable : dégusté, apprécié, exporté. Il fait la fierté de plusieurs régions. Mais que savez-vous du travail de ceux qui le produisent ? Depuis la culture de la vigne jusqu’à la commercialisation des bouteilles, des milliers de personnes œuvrent chaque jour de l’année. Les femmes y tiennent une place importante.

Treize d’entre elles nous confient ici, avec force et pudeur, le récit de leurs journées et de leurs vies dans un monde professionnel et social travaillé par la puissance de la nature ...

La viticulture est souvent affaire de famille et de couple. La place des femmes y est particulière : plusieurs ont une autre activité professionnelle tout en participant aux travaux de la vigne ; les cheffes d’exploitation sont l’exception ; les conjointes de vigneron sont souvent salariées ; les autres ont des contrats saisonniers, souvent liés à des modes de vie itinérants qu’elles nous font découvrir. Quelques-unes racontent comment elles conduisent les tracteurs et autres enjambeurs, d’autres parlent du travail en cave. Toutes révèlent l’ampleur des tâches invisibles et leur difficile partage avec les hommes : les papiers à remplir, les comptes à tenir à jour, les saisonniers dont il faut prendre soin, la santé de chacun, les clients à accueillir à toute heure, sans oublier la vie familiale et domestique, s’occuper des enfants, des maris, des compagnons, et des parents âgés.

Gertrud Kolmar, la poétesse assassinée

Alain Lercher

Gertrud Kolmar est née à Berlin, en 1894, dans une famille de la bourgeoisie juive allemande, cultivée et parfaitement intégrée. Elle est la cousine germaine de Walter Benjamin. Elle était belle, forte, indépendante. Elle parlait couramment français et anglais. Elle vivait dans une maison entourée d’un grand jardin, plein d’arbres et d’animaux de toute sorte. Elle écrivait des poèmes.

Dans les années 1930, la grande culture allemande rencontre la bestiale inculture nazie et son antisémitisme meurtrier. Une épreuve après l’autre, elle est d’abord interdite de publication, dépossédée de ses biens, puis soumise au travail forcé dans une usine, sans jamais perdre sa force. Elle est finalement déportée et assassinée à Auschwitz, en mars 1943.

Elle est l’autrice d’une importante œuvre poétique, encore peu publiée avant sa mort. Tous ses recueils de poèmes et deux récits ont été sauvés par sa sœur, réfugiée en Suisse, et sont parus progressivement après la guerre en Allemagne. Elle est reconnue aujourd’hui comme une des grandes voix poétiques de la littérature allemande. Une grande partie de son œuvre est traduite en français mais encore trop peu connue en France.

Le carton de mon père

Lukas Bärfuss

À la mort de son père, il y a vingt-cinq ans, Lukas Bärfuss refuse l'héritage, constitué essentiellement de dettes. Il ne garde qu'un carton, rempli d'une triste paperasse. Quand, à la faveur d'un grand rangement, il l'ouvre et passe en revue ce qu'il contient, c'est toute son enfance précaire qui défile.

À la lumière de la Bible, Darwin, Claude Lévi-Strauss ou Martine Segalen, l'écrivain décortique les notions de famille et d'origine, ces obsessions dangereuses de notre civilisation. Il en profite pour évoquer les "biens jacents", ces biens sans propriétaires que sont les océans, les animaux sauvages, et surtout les déchets. Dans cet essai qui est sans doute son livre le plus personnel, Lukas Bärfuss démontre une fois encore son esprit critique acéré.

Autobiographie impossible

Albert Memmi (réédition en poche)

Dans ce livre initialement publié en 1985 chez Grasset dans l’emblématique collection « Ce que je crois », le grand intellectuel franco-tunisien Albert Memmi, auteur du célèbre Portrait du colonisé plonge au cœur des sujets les plus fondamentaux de la condition humaine : l’identité, le travail, la famille, l’amour, la politique, la religion, l’art.

Plutôt qu’un traité méthodique, l’ouvrage est une méditation libre, qui explore les idéaux et les hypothèses formant la vision du monde de l’auteur. Penseur du postcolonialisme, Albert Memmi y expose ses convictions sur les questions de racisme et d’exclusion, sur les tensions culturelles et sociales d’un monde structuré par les inégalités. Plus que jamais d’actualité, il s’interroge sur la question de l’identité et de la validité du moi comme unicité.

Essai, sans doute, et important, mais aussi mémoire intime, où Albert Memmi parsème son texte d’évocations nostalgiques et de souvenirs vivaces sur sa Tunisie natale. Une autobiographie intellectuelle majeure, par l’une des grandes voix de la littérature que l’on n’appelait pas encore postcoloniale.

Avant la nuit

Maria Malagardis

Dans un petit pays d’Afrique, sur une colline isolée, six enfants sont retrouvés morts. Qui les a tués ? Pourquoi avoir commis un crime aussi monstrueux ? Deux enquêteurs de l’ONU progressent dans un labyrinthe qui les mènera jusqu’à une vérité effroyable.

Pendant ce temps, un péril implacable se profile. Mois après mois, le danger s’intensifie, les menaces s’accumulent.

Les destins se croisent pendant cette montée des périls : une journaliste en quête d’identité, un couple et leur petite fille confrontés à la haine, des diplomates désabusés ou compromis, des Casques bleus dépassés par les événements, un jeune rebelle en sursis, un officier inquiétant, un mystérieux Blanc qui semble agir dans l’ombre…

Juste avant la nuit pourtant, tout était encore possible.

Inspiré de faits réels, ce récit poignant relate le compte à rebours vers le dernier génocide du XXe siècle, l’une des pages les plus sombres de l’humanité.

Journal de Maïdan

Andreï Kourkov

Le 21 novembre 2013, sous la pression de Moscou, le président ukrainien Viktor Ianoukovitch refuse de signer un accord d’association avec l’Union européenne. Des Ukrainiens investissent alors la place Maïdan à Kiev et l’occuperont pendant trois mois, malgré la répression brutale du gouvernement. Dans ce journal, établi à partir de notes prises sur le vif, Andreï Kourkov raconte un quotidien en temps de révolution et livre un regard à la fois politique et intime sur les événements qui secouent son pays. Dix ans plus tard, ce témoignage conserve toute sa force et nous éclaire sur la guerre déclarée en 2022.

« J'habite à cinq cents mètres du Maïdan. Depuis mon balcon, on aperçoit les bulbes du clocher de la cathédrale Sainte-Sophie. Quand des amis viennent chez moi, je leur montre ces bulbes dorés - presque un emblème de l'antique cité de Kiev. Mais ces derniers mois, mes amis d'autres villes et d'autres pays ne viennent plus ici. Et du haut de mon balcon, je regarde souvent la fumée qui s'élève au-dessus du centre de la ville. Cette fumée noire, épaisse, celle des barricades en feu, est devenue le nouvel emblème non seulement de Kiev, mais de l'Ukraine tout entière. » A. K.

Ce que je sais de toi

Éric Chacour

Le Caire, années 1980. La vie bien rangée de Tarek est devenue un carcan. Jeune médecin ayant repris le cabinet médical de son père, il partage son existence entre un métier prenant et le quotidien familial où se côtoient une discrète femme aimante, une matriarche autoritaire follement éprise de la France, une sœur confidente et la domestique, gardienne des secrets familiaux. L’ouverture par Tarek d’un dispensaire dans le quartier défavorisé du Moqattam est une bouffée d’oxygène, une reconnexion nécessaire au sens de son travail. Jusqu’au jour où une surprenante amitié naît entre lui et un habitant du lieu, Ali, qu’il va prendre sous son aile. Comment celui qui n’a rien peut-il apporter autant à celui qui semble déjà tout avoir ? Un vent de liberté ne tarde pas à ébranler les certitudes de Tarek et bouleverse sa vie.

Premier roman servi par une écriture ciselée, empreint d’humour, de sensualité et de délicatesse, Ce que je sais de toi entraîne le lecteur dans la communauté levantine d’un Caire bouillonnant, depuis le règne de Nasser jusqu’aux années 2000. Au fil de dévoilements successifs distillés avec brio par une audacieuse narration, il décrit un clan déchiré, une société en pleine transformation, et le destin émouvant d’un homme en quête de sa vérité.

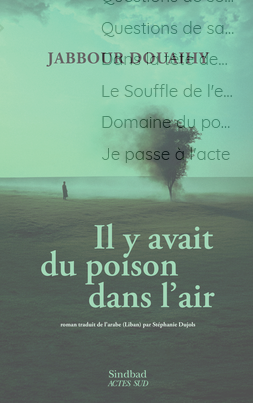

Il y avait du poison dans l'air

Jabbour Douaihy

Dans les rues d’une bourgade du Nord du Liban, à la fin des années 1950, un enfant solitaire observe et joue. Fils unique d’un père cordonnier et d’une mère angoissée, il accède au monde à travers ses lectures. C’est au fil de nombreux déménagements et changements que s’esquisse sa vie, empreinte d’une singulière mélancolie. Liaisons vouées à l’échec, emballements politiques éphémères, drames familiaux, découverte de textes qui se révéleront les compagnons les plus infaillibles - jusqu’à la réclusion, comme pour se prémunir du monde et

de tous ses poisons. Mais l’explosion dans le port de Beyrouth, en 2020, est un point de non- retour.

Véritable chant funèbre pour le Liban, ce roman est aussi l’itinéraire d’un personnage magnifique, dandy éclairé, saboteur dilettante, façonné par son époque mais toujours à contre-courant.

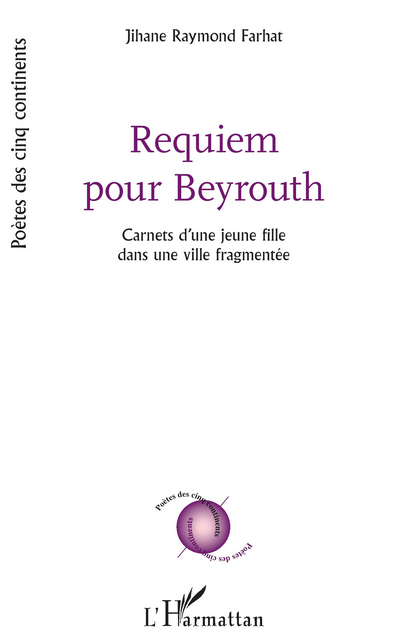

Requiem pour Beyrouth - Carnets d'une jeune fille dans une ville fragmentée

Jihane Raymond Farhat

Requiem pour Beyrouth est l’ensemble de poèmes que l’auteur, jeune fille évoluant dans les rues de la capitale libanaise, rédige entre 2002 et 2017. Ces poèmes, autobiographiques, rendent compte des liens complexes qu’entretient la narratrice avec sa ville natale, Beyrouth, ville faite de contradictions démographiques et politiques.

Les interactions entre une psyché fragile et une ville perturbée donnent naissance à une série de textes qui se situent au carrefour de l’incantation amoureuse et du témoignage. « Requiem pour Beyrouth », « Éros », « Absence », « Palimpsestes », sont les fruits d’une quête incessante pour trouver un sens dans un pays où règne la violence.

« À un jeune poète parti trop tôt » est un vibrant hommage fait à son premier amour, jeune poète patriotique disparu à l’âge de vingt-quatre ans.

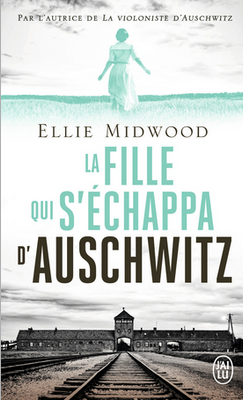

La fille qui s'échappa d'Auschwitz

Ellie Midwood [réimprimé en collection de poche]

En franchissant les portes d’Auschwitz, Mala comprend que personne ne quitte jamais le camp vivant. Profitant de sa position d’interprète pour grapiller ce qu’elle peut, elle refuse de laisser la mort triompher et tente d’aider ses codétenues. Mais c’est en rencontrant Edward, ancien combattant et prisonnier politique, que son espoir renaît réellement. Selon lui, malgré les barbelés, les projecteurs et les mitraillettes, il y a une issue. Ils se font alors une promesse : ils s’enfuiront ensemble, ou ils mourront ensemble.

L’histoire vraie de Mala Zimetbaum et Edward Galinski est l’une des plus grandes histoires d’amour du XXᵉ siècle.

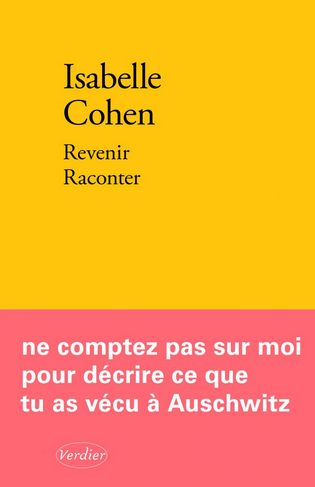

Revenir Raconter

Isabelle Cohen

Ni témoignage ni biographie, ce livre est le portrait de ma mère, Marie-Élisa Nordmann puis Cohen, déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943 dans un convoi de femmes à majorité résistantes, parmi lesquelles Charlotte Delbo. Ayant ensuite été, pendant quarante ans, présidente de l’Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, elle a su quoi en dire et quoi en faire. Mon corps-esprit a été sa chambre d’échos.

C’est un portrait subjectif, malgré ses fondements documentaires, passé par le prisme de ma propre vie et de mes connaissances, un portrait actif, ancré dans le présent aussi bien que dans le passé – visant l’avenir. C’est un poème choral rendant leurs mots aux mortes et aux vivantes revenues et revenantes entre ses pages. Un essai de raconter de A à Z, de passer le témoin fait de douleurs mais aussi de joies. En inventer les mots, les couper en quatre, les associer, les dissocier : écrire cela qui est en moi depuis l’enfance. Je suis allée lentement. Cet alphabet devait faire science, alchimie pour la chimiste qu’était ma mère. Il devait être lumineux pour honorer mon amour pour elle.

Je suis fille d’Auschwitz. Je fais de la résistance, c’est ainsi. Transmettre est ma vie, c’est la vie, c’est l’amour. C’est mettre en transe les traces et l’indicible. I. C.

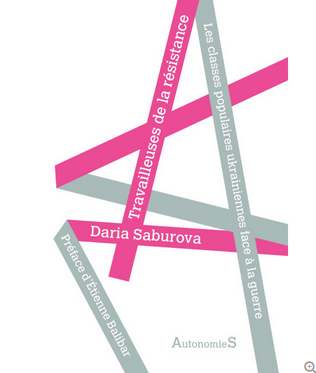

Travailleurs de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre

Saburova Daria

Contre les attentes de Kremlin, l’Ukraine continue à présent à résister efficacement aux forces d’occupation. Si le rôle de la mobilisation populaire, à travers les innombrables initiatives bénévoles qui ont parsemé le pays, a souvent été souligné, nous ne disposons encore que de peu de travaux sur son organisation concrète. En s’appuyant sur une enquête, ce livre s’intéresse à la manière spécifique dont les hommes et les femmes des classes populaires, souvent russophones et anti-Maïdan, s’engagent dans le mouvement de solidarité avec l’armée et les populations civiles touchées par la guerre. Comment s’organisent-ils face à l’agression russe, quelles sont leurs motivations, leurs préoccupations, leurs activités et leurs modes de fonctionnement ? Quel est le degré d’autonomie de leurs initiatives et quels rapports entretiennent-elles avec l’État et les pouvoirs locaux, les partis politiques, les syndicats, les ONGI et les organisations des classes moyennes et supérieures ?

Il n'y aura bientôt plus personne

Marie Vaislic, Marion Cocquet

Marie Rafalovitch a 14 ans lorsque, le 25 juillet 1944, elle est arrêtée à Toulouse, trois semaines avant la libération de la ville. Elle ne connaît presque rien des origines de sa famille : c’est sa déportation qui lui apprend qu’elle est juive, et que ce mot la condamne.

Elle a été arrêtée sans ses parents ni son frère : elle est la seule adolescente livrée à elle-même dans un convoi de mères et d’enfants déportés vers Ravensbrück, puis Bergen-Belsen. Au camp, Marie découvre les humiliations, l’épuisement, les expériences menées sur le corps des déportées, la mise à mort pour un regard ou pour un geste. Elle apprend l’âpreté des relations qui se nouent entre les êtres lorsqu’ils sont réduits à rien. Elle tient, en dépit de tout. Jamais elle ne pense à la vie qu’elle a laissée, jamais non plus elle ne croit à sa propre mort.

A son retour, comme bien d’autres, Marie se tait. Personne ne songe à écouter les rescapés juifs. Surtout elle a survécu, quand la Shoah a emporté la quasi-totalité des familles polonaises de ses deux parents : de quoi devrait-elle se plaindre ? Des années plus tard, on invite Marie à témoigner. Elle prend la parole. Va dans les écoles à la rencontre des élèves. Elle sait désormais qu’il est impossible de dire, et impossible de se taire.

Aujourd’hui, accompagnée par Marion Cocquet, Marie livre ces pages sobres et inoubliables, dans l’espoir que la Shoah ne devienne pas, ou pas trop vite, une page d’histoire parmi d’autres – aussi lointaine, dit-elle, que la guerre de Cent ans…