Train-Nuit

Aurélien Dony (Poéte)

On ne sait ni où va le Train-Nuit, ni d'où il vient. Ce qui se passe dans les différents wagons, on l'ignore aussi. On sait seulement que c'est un train différent de tous les autres, qu'il traverse notre époque et que, à bord du wagon 73, un personnage, en prise avec sa propre folie et celle du monde, note ses pensées, écoute, entend, et nous parle de notre condition d'êtres humains, ici et maintenant. Entre Beckett et Michaux, Aurélien Dony signe un livre retentissant.

- La fiche du livre de poésie (Librairie Wallonie-Bruxelles de Paris)

Le second printemps

Isabelle Bary

La vie d’Adèle Carlier, 52 ans, lui échappe peu à peu : ses enfants quittent le nid, sa mère se fane tout comme sa carrière, et son mari continue à tracer sa route, négligeant ses états d’âme. Adèle se sent vieillir, devenir transparente et inutile. Des bouffées de chaleur aux publicités ciblant la femme quinqua, tout le lui rappelle. Qui est-elle vraiment, hors de sa tribu ?

Un matin, lassée d’attendre son homme toujours en retard, elle prend seule l’avion à destination de Lyon. Envolée sur un coup de tête pour s’affranchir du monde, Adèle en découvrira un autre sur le chemin qui la mènera jusqu’en Espagne, composé de personnalités égarées, chacune dans sa propre quête de sens.

Jusqu’où Adèle devra-t-elle transgresser ses principes pour apprivoiser sa propre liberté, à l’automne de la vie ? À moins qu’il ne s’agisse d’un second printemps…

- La fiche du livre (site de l'autrice)

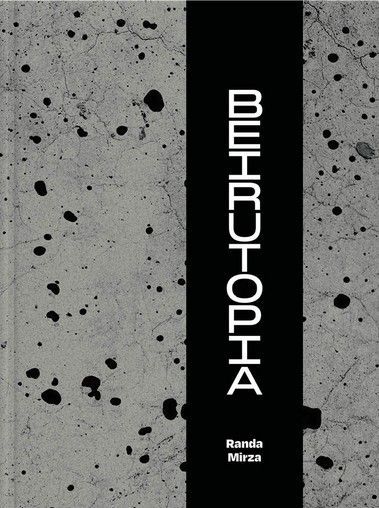

Beirutopia

Photographies : Randa Mirza Textes : Randa Mirza, Rasha Salti

Un essai visuel percutant sur la transformation socio-politique et urbaine de la capitale libanaise.

Depuis la fin de la guerre civile libanaise, en 1990, Beyrouth cherche à renouveler son mythe d’une « ville glamour », à la charnière de l’Orient et de l’Occident. Mais l’enchaînement des cycles de destruction et de reconstruction l’éloigne de cette utopie et enlise le pays dans l’incertitude et le désespoir.

Beirutopia est un essai visuel sur la transformation socio-politique et urbaine de Beyrouth, sur les différentes phases de changements brutaux survenus dans la ville depuis la guerre civile, ses métamorphoses et ses multiples visages et histoires. Rassemblant les images réalisées par la photographe libanaise Randa Mirza depuis le début des années 2000, Beirutopia est aussi une projection de l’avenir de Beyrouth. Cette monographie, à portée biographique, apparaît aujourd’hui prémonitoire de l’effondrement en cours du pays.

Le livre se découpe en sept parties — The Sniper (2000-2002) ; Abandoned Rooms (2005-2006) ; Parallel Universes (2006-2009) ; Beirutopia (2010-2019) ; We Promise, We Deliver (2020-2021) ; #crisisbillboards (2021) ; View from Home (2020-2022) — qui reprennent chronologiquement les séries que Randa Mirza a réalisées pendant vingt ans à Beyrouth. Les images de cette artiste visuelle protéiforme sont de natures multiples : diapositives en noir et blanc, photographies argentiques, impressions digitales, captures d’écran de vidéos, montages et collages.

Des textes inédits de Randa Mirza et de Rasha Salti, commissaire d’exposition et écrivaine, complètent cette approche visuelle. D’autres textes d’auteurs libanais et d’autrices sélectionnés par la photographe parmi l’abondante littérature existant sur Beyrouth permettent d’appréhender l’histoire de la ville. Seront ainsi publiés les textes de Ghada al-Samman (écrivaine syrienne, 1942-), Dominique Eddé (écrivaine, romancière et essayiste libanaise, 1953-), Samir Kassir (historien et journaliste politique franco-libanais, 1960-2005), Sahar Mandour (écrivaine et journaliste libano-égyptienne, 1977-), Samer Franghié (homme politique, intellectuel et journaliste libanais, 1945-2017), Liliane Buccianti-Barakat (professeure de géographie urbaine, spécialiste de Beyrouth) et Ghada Sayegh (docteure en études cinématographiques).

Clin d'oeil aux ténèbres

Jarre Jary Ascanderi (recueil de poésie)

REVUE DE PRESSE :

Merci à la rédaction de Mayotte la 1ère pour cet entretien avec JARY Ascandari Jarre - Artisan écriveur au sujet de son très beau recueil intitulé CLIN D'OEIL AUX TENEBRES. Publié aux Editions Project'îles, le lancement du recueil s'est déroulé au sud de l'île de Mayotte à Poroani ce 15 mars 2025. Rendez-vous en librairie. A vos commandes pour que le Printemps des Poètes soit une fête pour Mayotte après les orages.

"Le titre évocateur, Clin d’œil aux ténèbres, intrigue. "Le clin d’œil, c’est l’instant où l’on traverse l’obscurité, où l’on est aspiré par ce qui nous dépasse", explique Ascandari. Pour lui, l’enfance correspond à une période fragile de l'existence où tout se joue. "Lorsque l'enfance n’est pas protégée, elle dicte la vie de l’adulte qu’on devient."

Lorsque je serais alité que mon coeur se débatte pour murmurer à l'oreille du mandataire à son chevet son ultime déraison offrez à ma chevelure des caresses." Clin d'oeil aux ténèbres est un retour sur l'enfance, une parenthèse encore à vif comme le lieu d'une plaie inguérissable. Ce qui tisse les liens entre les poèmes pourrait être l'exploration de la douleur, parfois trop immense comme un gouffre, dans lequel risque de tomber le poème, mais il y a toujours ces puits de lumières d'où le poème tire un peu de souffle pour toucher au coeur. Un premier recueil qui tente de faire l'expérience de la délivrance par la magie des mots.

Est-ce le procès du père que dresse le poète ? La lâcheté, la résignation, la passivité coupable de la mère, le procès de la parentalité défaillante que pointe le poète ? Rien n'est moins sûr. Le lieu, c'est l'enfance, le cadre, la famille, et les mots pour le dire sont de braises. Comme si la traversée de l'enfance, était une marche sur des braises. Le poème s'offre comme la musique du ressac, un moment suspendu, une respiration.

Éditions Project’îles

Les éditions situées(à Mayotte) défendent une littérature indianocéane, défendent les voix et imaginaires qui

y surgissent, défendent les valeurs humaines de fra-

ternité. Résolument. Décoloniale, exigeante, subversive, indépendante et ouverte aux débats de société, PROJECT’ÎLES participe à une vision décentrée du monde

Faute de moyens, le site n'est pas à jour depuis 2024

Contre vents et marées - l’histoire extraordinaire de Nellie Bly

Nicola Attadio

En ces années 1860, l’industrialisation bat son plein sur la côte Est des États-Unis, la classe ouvrière émerge, les syndicats se constituent, de grosses fortunes, comme celle de Rockefeller, apparaissent, le féminisme pointe. Elizabeth Cochrane a cinq ans lorsque son père meurt, laissant sa famille nombreuse dans la précarité. Elle n’en a pas vingt quand elle refuse son destin tracé de demoiselle de compagnie et comprend la nécessité d’acquérir sa liberté financière.

Elizabeth lit beaucoup, l’évolution de la société la touche, les journaux populaires lancés par Joseph Pulitzer ou William Hearst la passionnent. Elle sera journaliste. Les femmes n’y sont pas admises ? Qu’importe ! Elizabeth, rebaptisée Nellie Bly, pousse la porte des nouveaux quotidiens. Elle multiplie les articles époustouflants et va jusqu’à se faire interner dans un asile psychiatrique de femmes pour décrire ce qu’on y subit.

Nellie Bly sera la première femme à pratiquer le journalisme d’immersion. Célébrée dans le monde entier pour ses reportages. Elle meurt pourtant dans la pauvreté à l’âge de cinquante-sept ans.

Nellie Bly,

voyageuse de génie

et pionnière

du journalisme d’investigation

Au ras du sol - Journal d'un écrivain en temps de guerre

Dror Mishani

Le matin du 7 octobre 2023, à Toulouse, Dror Mishani découvre le message de sa femme : « Bonjour, ici, c’est un sacré bordel. » Il envisage tout, sauf cette attaque du Hamas… Dans l’avion qui le ramène à Tel-Aviv, il commence à rédiger un article : « Peut-être faut-il reconnaître la puissance du coup porté et la profondeur de notre douleur, reconnaître la défaite, ne pas essayer de l’escamoter sous ce qui aura l’air, à court terme, d’une victoire, mais qui ne sera qu’un engrenage de souffrances. »

Ces lignes sont au cœur d’un journal intime qui décrit, pendant six mois, la vie quotidienne en temps de guerre et expose les sentiments complexes d’un père de famille israélien marié à une Polonaise catholique ; un intellectuel pacifiste passant, aux yeux de certains proches, pour un traître ; un romancier écrasé par la politique qui craint de ne plus jamais pouvoir écrire et qui, pour ne pas sombrer, « cherche refuge dans la lecture des catastrophes des autres » — Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Stefan Zweig, Emmanuel Carrère ...

Le Chant du merle humain

Samy Langeraert

Tous les jours, dans son petit bureau, entouré de quelques objets fétiches, le merle humain médite, contemple, consigne par écrit les idées bizarres qui le traversent. Chaque page apporte son lot de nouvelles connaissances. Quelle est la bonne technique pour voir vraiment les choses ? Qu’est-ce que la pluie ? le sable ? Pourquoi la lumière mouille ? Comment gagner beaucoup d’argent ? Que fait la camionnette en double file ? Quand il n’est pas saisi de frénésie explicative, le merle humain prend du recul. Il se recueille. Il se souvient. Une fois, il y a longtemps, le merle est tombé amoureux. Une fois, il a relu et corrigé l’histoire des hommes. Il a appris à générer des hologrammes avec une femme qui était assise en tailleur sur l’herbe dans un jardin public. Qu’il se souvienne ou se recueille ou rêve ou théorise, le merle humain ne fait que chanter tout du long sans bruit. Non pas qu’il préfère le silence, mais c’est le propre de son chant que de rester feutré sur la page.

“Je suis pour dire les choses tranquillement dans les livres et bloquer les ronds-points dans la vraie vie"

Entretien avec l'auteur

- Lire

ICI

D'une rive à l'autre

Dima Abdallah

Gamins, ils étaient tous les trois inséparables, Layla, Elias et le narrateur, qui, à peine adolescent au début des années 1990, rêve du jour où il connaîtra assez de « jolis mots » pour convaincre Layla de quitter le quartier avec lui. Il étouffe dans l’appartement où il vit seul avec sa mère et reste obstinément muet face à la boiterie et à la tristesse de cette femme détruite. Ses propres accès de violence, sa « mauvaise graine », il sait bien qu’il les doit à son géniteur, qu’il n’a jamais connu. Il les maîtrise tant bien que mal en fumant des joints et en se réfugiant dans les pages du dictionnaire.

Le jeune homme qu’il est devenu, paralysé de timidité et plein de l’amour romantique qu’il lui porte, n’ose même plus adresser la parole à celle qui occupe ses pensées. Le jour où son compère Elias déclare « haram » la musique qu’ils passaient des nuits à écouter ensemble, une digue se rompt en lui.

À Beyrouth, où il part sur un coup de tête, il découvre un pays lui aussi hanté par les fantômes. Comme pour conjurer l’ombre paternelle, il ne cessera, d’une rive l’autre, de vouloir retrouver la lumière de la Méditerranée.

S’il nous dit combien il est difficile d’échapper à la malédiction des origines, le très beau roman de Dima Abdallah, sombre et lumineux à la fois, décrit avec une vibration particulière l’histoire simple d’un personnage en marge, jouet de son destin, qui tentera pourtant de surmonter ses démons.

Premières rencontres

- Jeudi 20 Mars

Librairie Labyrinthes

Rambouillet

- Samedi 29 et

Dimanche 30 mars

Les Escales de BINIC

- Mercredi 2 avril

Librairie

Les champs magnétiques

Paris

- Samedi 5 avril

Les Escales du livre

Bordeaux

- Vendredi 23 et Dimanche 25 mai

Festival du 1er roman Chambéry

Une jeunesse au secret

Anne Gorouben

Assise dans sa poussette, la petite Anne, âgée de trois ans, regarde le biscuit salé que vient de lui donner sa mère. S'ensuit un lent, un poignant voyage dans le temps: du noir de la mine de plomb surgissent des visages à la fois flous et lumineux, des conciliabules silencieux, des scènes mystérieuses observées sous le manteau, des intérieurs d'une autre époque, des corps sombres aux poses statiques et néanmoins si parlantes: ici, une enfant à laquelle on ôte un grain de beauté, là une mère qui console sa fille, plus loin deux femmes qui se confient dans la pénombre d'une cuisine. Et puis des rues de Paris, des cours, des portes d'immeubles, une route de grande banlieue… Un passé qui redevient terriblement présent. Un passé hanté, dont les fantômes, un à un, font tomber les masques, malgré le silence qui l'écrase comme une chappe de plomb: patiemment, obstinément, Anne Gorouben lutte contre ce silence terrorisant, reconstituant bribes par bribes, de témoignages en témoignages, l'histoire familiale, marquée par la guerre, la peur, la fuite, la déportation. Image après image, phrase après phrase, l'histoire se formule, se narre, et, par l'alchimie des ombres et de la lumière, se raconte enfin. C'est cette reconstruction, enrichie des propres souvenirs d'enfance de l'auteure, que retrace cet ouvrage, à travers des mots simples, pudiques, merveilleusement justes, ainsi que cent cinquante-deux dessins époustouflants, à nul autre pareils, qui, jouant magistralement de l'ombre et de la lumière, du détail et du flou, montrent ce que les yeux refusent de voir et disent ce que les mots s'appliquent à taire.

L'avenue du verre

Clara Breteau

Anna est née de père inconnu aux yeux de l’état civil. Ce père, elle le connaît pourtant. Arrivé d’Algérie en 1962, il travaillait comme laveur de carreaux. Anna croisait souvent sa silhouette, en scooter dans les rues de Tours, transportant sur son dos son matériel et son échelle.

Sur l’avenue de verre qui traverse la ville, il a passé sa vie à effacer des traces. Après sa mort, Anna tente, elle, de retrouver d’autres signes estompés, ceux de la relation qui les a unis mais également ceux du monde qu’il a quitté, de l’autre côté de la mer. Ceux d’un drame qu’elle suspecte mais qui demeure voilé.

Dans cette émouvante quête intime, Clara Breteau renoue avec un père dont le métier était de faire corps avec les vitrines qu’il nettoyait – tour à tour cloisons qui séparent et surfaces où les signes se déposent. En jouant sur les transparences et les opacités de l’histoire familiale et coloniale, l’écriture touche au plus près ce qui était resté scellé, pour mieux retisser la mémoire.