Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Une chercheuse craignant de devenir folle mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la maladie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dite Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. La narratrice ne dispose, sur cette femme morte avant sa naissance, que de quelques légendes familiales dont les récits fluctuent. Une vieille dame coquette qui aimait nager, bonnet de bain en caoutchouc et saut façon grenouille, dans la piscine de la propriété de vacances. Une grand-mère avec une cavité de chaque côté du front qui accusait son petit-fils de la regarder nue à travers les murs. Une maison qui prend feu. Des grossesses non désirées. C’est à peu près tout. Les enfants d’Elisabeth ne parlent jamais de leur mère entre eux et ils n’en parlent pas à leurs enfants qui n’en parlent pas à leurs petits-enfants. “C’était un nom qu’on ne prononçait pas. Maman, c’était un non-sujet. Tu peux enregistrer ça. Maman, c’était un non-sujet.”

Mon vrai nom est Elisabeth est un premier livre poignant à la lisière de différents genres : l’enquête familiale, le récit de soi, le road-trip, l’essai. À travers la voix de la narratrice, les archives et les entretiens, se déploient différentes histoires, celles du poids de l’hérédité, des violences faites aux femmes, de la psychiatrie du XXe siècle, d’une famille nombreuse et bourgeoise renfermant son lot de secrets.

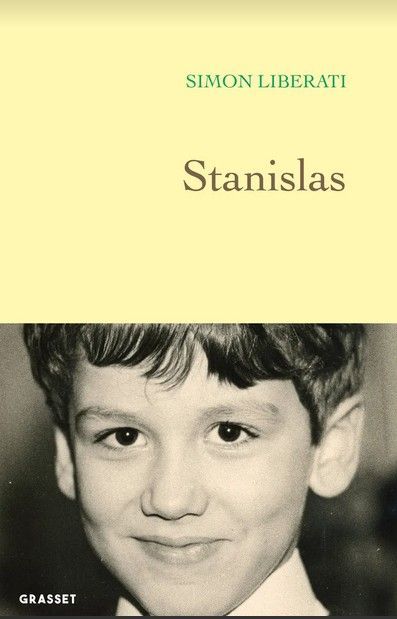

Stanislas

Simon Liberati

En septembre 1965 sur les conseils d’un oncle mathématicien facétieux le jeune Simon Louis Liberati est inscrit comme externe en 11e bleue au collège Stanislas. Numéro d’écrou : 103. Il y restera douze ans avant d’en être renvoyé. Dans ce récit en forme de confession, l’auteur de Performance revient sur ses « années de bagne » dans une société française percutée par mai 68.

Tout commence par la destruction des bâtiments du vieux collège. Une grosse boule de fonte balancée au bout d’une chaine abattant les murs des internats poussiéreux sous les yeux des petits garçons en tabliers gris. C’est l’un d’entre eux — le gentil Jean Brisset — cinquante ans plus tard, semi-clochard à vélo atteint du syndrome de Diogène, qui réveille les souvenirs de l’écrivain en lui envoyant par pli chez Grasset un curieux et fétichiste collage. La machine se met en marche : précision cruelle du récit, portraits d’une certaine France, de « l’étonnante hypocrisie de la bourgeoisie catholique et de ses suppôts » laissant souvent la parole à des documents tirés des archives de l’auteur. Le collège y apparait — à travers parfois les mots de ses éducateurs — sous un jour inattendu, perméable à la libéralisation des mœurs et aux réformes scolaires, même s’il reste quelques médailles d’autrefois-Guynemer ou Pétain dans les bureaux des abbés.

Fils unique d’un poète surréaliste et d’une danseuse « sujet habillé des Folies Bergères », l’élève Libérati ne se sentit jamais très proche de ses condisciples de Stanislas, ni d’un personnel souvent médiocre ou pittoresque qui s’adressait à lui et aux ombres qui l’entourait comme à « l’élite de la nation ». Victime de harcèlement à l’âge de 15 ans, Liberati, que ses tourmenteurs surnommaient « Liboche », songea à se pendre dans les toilettes. La seule échappée restant l’amour de ses parents qui « ne lui apprirent pas grand-chose de la vie parce qu’ils la connaissaient mal » et les amis de ceux-ci, personnages de Dickens ou de Nerval, dont Liberati laisse des croquis plein d’une nostalgie purement romantique.

Un troublant récit d’apprentissage baigné d’une lumière d’un autre monde.

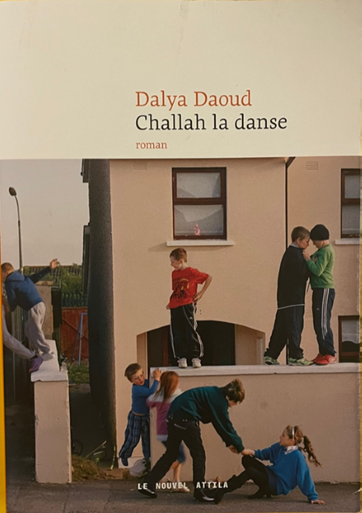

Challah la danse

Dalya Daoud

Chemin des brigands logent dix familles, la plupart issues du Maghreb, dans un lotissement ouvrier bâti à côté d’une usine de textile. En marge du village, de ses bars, de son église, de sa ferme et de son lama, voici leur histoire. On s’attache à Bassou, fils chéri de Lalla, qui grandit sans trouver sa place au bourg ni chez ses cousins de banlieue, ainsi qu’au clan des filles, Olfa et Jihane en tête, dans leurs velléités d’émancipation des mœurs familiales et d’intégration à la grande ville. Ce roman vrai d’un micro quartier populaire, de la dimension du mythe, se lit comme une enquête, avec tous les éléments de l’harmonie comme de la discorde, sans que ses habitants, confrontés au miroir social, ne sachent jamais s’ils sont des brigands ou des perdants. Un hymne à la joie, musical et charnel.

« Quand leurs enfants partirent du village, Hassan leur prescrivit de ne pas oublier leurs origines mais, avec le temps et la façon de leur père de si bien composer, ils ne surent pas s’il parlait de l’Algérie ou du Lotissement. »

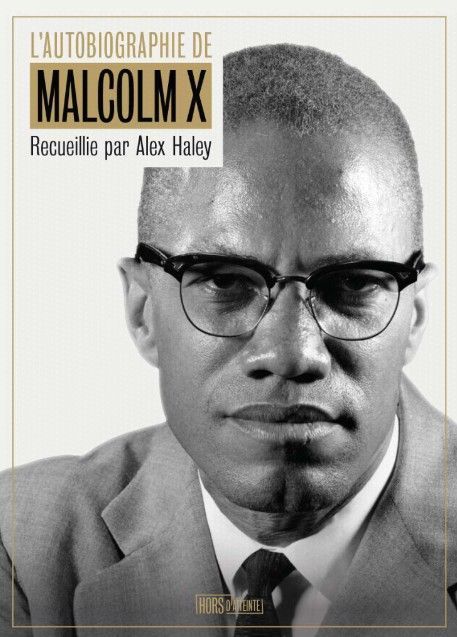

L’Autobiographie de Malcolm X

Malcolm X (et Alex Haley) [La réédition, au bout de trente ans, de l'autobiographie d'un des plus grands leaders du combat antiraciste]

Je suis pour la vérité, peu importe qui la dit. Je suis pour la justice, peu importe pour qui ou contre qui elle est rendue. Je suis un être humain avant tout et, en tant que tel, je suis pour quiconque et quoi que ce soit qui profite à l’humanité – dans son intégralité.

Conscient très tôt qu’il mourrait de mort violente et déterminé à tout faire pour s’y tenir prêt, Malcolm X, né en 1925, a grandi dans une Amérique déchirée par l’esclavage. Encore enfant, il assiste à l’assassinat de son père par le Ku Klux Klan et au harcèlement meurtrier de sa mère par les services sociaux. Entre petits boulots, combines, braquages et prison, il prend peu à peu conscience d’une histoire qui ne lui a jamais été transmise, celle des Afro-descendants, et de l’ampleur du racisme qui structure la société américaine.En une cinquantaine d’entretiens menés par le journaliste et écrivain Alex Haley (1921–1992), il revient sur son passage par Nation of Islam, sa conversion à l’islam orthodoxe, son combat pour les droits des Afro-Américains et sa tentative de le relier à tous les peuples opprimés et colonisés. Il meurt assassiné en 1965.

Le grand scandale

Hubert Gonnet (réédition - première édition en 1966)

En décembre 1956, un terrifiant fait divers défraye la chronique et traumatise la France. Le curé d’Uruffe, après avoir assassiné sa jeune maîtresse, l’a éventrée pour baptiser puis tuer l’enfant qu’elle portait.

De son crime, l’abbé ne s’expliqua jamais. Silence de la foi. Silence au procès. Silence en réclusion. Joug de l’église et silence définitif dans l’obscurité d’une abbaye du Morbihan qu’il rejoignit à sa sortie de prison en 1978 et ce jusqu’à sa mort en 2010.

C’est à ces silences que tente de répondre Hubert Gonnet avec Le grand scandale, roman monstre à plus d’un titre. Par son personnage d’abord, inspiré du curé d’Uruffe. Par sa structure ensuite, puisque le roman est constitué de deux récits qui se font face, se complètent, se nourrissent ; page de gauche, le récit de l’enquête qui suit le meurtre jusqu’au procès de l’abbé. Page de droite, le monologue intérieur du prêtre, sa “confession”, tentative de saisir la complexité, les contradictions d’un homme d’Église qui préféra le crime au suicide car l’Église interdisait le suicide.

Par ce stratagème d’écriture, Hubert Gonnet nous fait entrer dans la psyché de l’abbé, tout en déroulant la chronique haletante de l’enquête, livrant ainsi deux romans en un.

Le grand scandale tient autant des œuvres de Bernanos sur le fond, passionnante réflexion sur le mal, ses racines et leur intrication au sacré, que du nouveau roman par sa forme.

Hubert Gonnet

« Attention! Ce manuscrit se lit sur deux volets différents, mélodie et accompagnement — ou, si l’on préfère, côté externe et côté interne, avec parfois des interférences, une sorte de contrepoint —, un deuxième objectif décalé, comme dans un appareil de photographie stéréoscopique, comme un deuxième œil, donnant une image proche de la première, qui fait apparaître le relief. Le lecteur doit donc lire simultanément les deux textes qui se suivent verso-verso et recto-recto pour avoir l’intelligence complète de l’histoire. Quant au lecteur paresseux, celui qui se soucie peu d’approfondissement et que cette sorte de gymnastique ennuierait, il peut fort bien se contenter de lire le texte de gauche, la version extérieure, celle des apparences — ou, mieux encore, fermer le volume. »

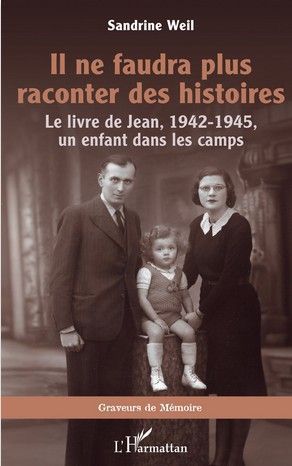

Il ne faudra plus raconter des histoires - Le livre de Jean, 1942-1945, un enfant dans les camps

Sandrine Weil

C’est l’histoire de Jean Weil, interné à Écrouves, Beaune-la-Rolande et Drancy, puis déporté à Bergen-Belsen, à l’âge de 4 ans avec sa mère et sa sœur, Josette, qui n’a pas 7 mois. Alors qu’il vient de décéder à Bazouges-sur-Le-Loir, le 20 janvier 2021, une autre famille Weill-Lévy refait surface dans la mémoire... Sandrine, sa fille, part à la recherche des fantômes de cette autre famille Weill-Lévy dans les rues de La Flèche. Ses découvertes la mènent à partir à nouveau sur les traces de la mémoire d’un ami de Jean, Édouard Friemel, l’enfant du mariage d’Auschwitz ; et enfin, elle raconte l’odyssée de sa grand-mère Odette, de son père Jean et de sa tante Josette du 9 octobre 1942 au 30 juin 1945, date du retour d’Odette Weil.

Mais Josette ne reviendra pas des camps de concentration. Née le 29 mars 1942, décédée le 27 avril 1945, Josette n’a pas d’histoire.

Sandrine raconte la fragilité de la mémoire et l’importance du roman familial pour faire « son histoire » et reprendre son histoire à son compte/conte, et, comme dans les contes, dire la tragédie et la surmonter.

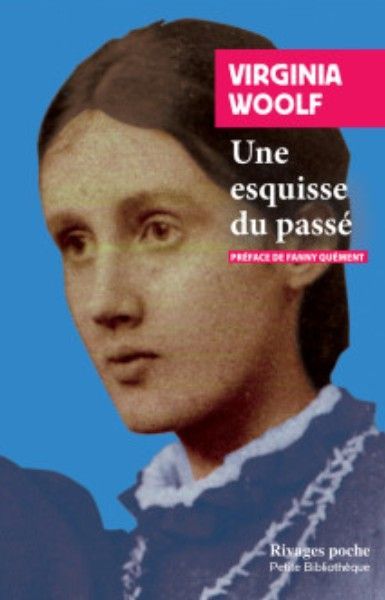

Une esquisse du passé

Virginia Woolf

En 1939-1940, tandis que la guerre fait rage et frappe l’Angleterre, Virginia Woolf entreprend d’écrire ses mémoires, puisant dans ses souvenirs d’enfance de quoi rendre le présent soutenable. Son passé n’a cependant rien d’idyllique. L’intensité sensorielle et émotionnelle de ses premières années est bien vite assombrie par divers événements traumatiques allant de l’inceste au deuil.

« J’ai le sentiment qu’en écrivant je fais ce qu’il y a de plus nécessaire », explique-t-elle, et ces pages renferment en effet un témoignage des plus précieux : celui d’une immense écrivaine qui, avec l’âge et le recul, sut aussi bien dépeindre la magie d’un été en Cornouailles que l’ennui d’un teatime à Londres, et la violence d’une société fondamentalement patriarcale.

Des femmes en Amérique. Une histoire des États-Unis de Pocahontas à #MeToo

Virginie Adane

"Pour autant, il s’agit moins de dresser 20 portraits déconnectés que de relire l’histoire du pays en réalisant un pas de côté."

En 1776, alors qu'est préparée la Déclaration d'indépendance des États-Unis, l'épouse d'un de ses rédacteurs, Abigail Adams, enjoint son mari à " se souvenir des dames ". Pourtant, comment peut-on prétendre comprendre le passé d'un si grand pays en se plaçant uniquement d'un point de vue masculin ? Comment appréhender les rapports de force qui caractérisent l'histoire américaine à différentes époques – depuis la formation des premières sociétés coloniales au XVIIe siècle jusqu'à l'apogée actuel de l'hyperpuissance qu'est le pays de l'Oncle Sam – sans s'intéresser de très près à la moitié de sa population ?

Dans cet ouvrage novateur, Virginie Adane revient sur vingt moments clés de l'histoire des États-Unis (la Révolution américaine, la conquête de l'Ouest, la ségrégation...) en les étudiant au prisme des femmes. Elle évoque ainsi les premières marchandes et entrepreneures de la période coloniale, les évangélisatrices qui ont pris part au grand " réveil religieux " au XVIIIe siècle ou encore les ouvrières dans l'après-guerre de Sécession. Dans cette synthèse documentée mais très accessible, chaque chapitre est introduit par le portrait d'une figure célèbre – l'intrépide Calamity Jane, la célèbre Rosie la riveteuse, la courageuse Rosa Parks... – dont la vie réelle, débarrassée de la légende, est retracée et remise en contexte.

Le temps que nous avons

Catherine Merle

Une mère et sa fille se retrouvent pour quelques jours de vacances dans une résidence de luxe au bord de la mer Baltique. Quelques jours pour être ensemble. Mais la mère est dans ses pensées et la fille, elle, écrit.

Et surtout, il pleut.

Dans ce roman qui conjugue légèreté et mélancolie, Catherine Merle nous parle de l’amour d’une fille pour sa mère, et des mots qui ne trouvent pas toujours leur chemin, même quand le temps se réduit.

Avec une grande finesse, elle tisse la trame d’un texte à l’odeur de terre mouillée, où vie réelle et fiction se font écho.

Dire /son/ Perec en 53 livres de 53 pages par 53 artistes

Après 7 premiers volumes édités en 2024, 6 nouveaux livres sont prévus en 2025. Les trois premiers ont paru le 8 avril 2025.

En référence à « 53 jours », le titre du dernier roman inachevé de Georges Perec.

53 pages, l’espace d’un livre ; un lieu d’écriture pour dire, penser, inventer, rêver, percer la lecture qu’on a de Perec.

53 livres, toute une collection ; un parcours collectif multiforme, un cheminement proposé à 53 artistes et et écrivain·e·s pour porter un regard personnel sur la vie et l’œuvre de l’écrivain.

- 08/53 : Place Saint-Sulpice les 18 & 19 octobre 1974, Pierre Getzler

Pendant qu’il écrit, place Saint-Sulpice, sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Georges Perec est rejoint par son ami peintre et photographe Pierre Getzler. L’artiste prend alors une cinquantaine de clichés reproduits ici. Préface de Claude Burgelin. - 09/53 : L’éternité comme un jeu de taquin, Sophie Coiffier

Évoluant autour de la case vide d’un jeu de taquin de 9 cases, l’autrice et plasticienne Sophie Coiffier revisite des moments du parcours de Georges Perec et explore les correspondances avec ses propres créations. - 10/53 : Le timbre à un franc, Jean-Louis Bailly

En 1978, Jean-Louis Bailly, jeune inconnu, demande à Georges Perec un texte pour la revue littéraire qu’il va créer avec un ami. Perec lui propose un extrait d’un roman à paraître, La Vie mode d’emploi.

A paraître en octobre 2025 :

- 11/53 : Perec à points comptés, Perecofil

Les brodeuses de l’association Perecofil donnent formes et couleurs à un abécédaire spécialement créé pour la collection Perec 53, en hommage à l’écrivain. - 12/53 : L‘angle mort, Corinne Dupuy

Corinne Dupuy interroge la relation entre Georges Perec et Bernard Magné, son fervent exégète dont elle a partagé la vie. Qu’est-ce qui anime les deux hommes ? Que se joue-t-il entre eux ? - 13/53 : Demain je serai mort, Éric Pessan (titre provisoire)

Éric Pessan écrit à sa façon le manuscrit perdu de Perec dont on ne connaît que le titre (« Les Errants »), l’incipit (« Demain je serai mort ») et le thème (l’errance de 4 musiciens de jazz qui terminent leur vie au Guatemala).

Le mauvais rôle

Flore Montoyat

« Il faut commencer là où c’est le plus injuste. »

C’est avec ce principe que Chloé choisit sa vocation et qu’elle entre, après de brillantes études, à la Cour nationale du droit d’asile en tant que rapporteur.

Devenue en quelques mois incollable sur la violence du monde, la jeune femme présente aux juges les dossiers des réfugiés. Elle tente de maintenir, dans ses habits aussi raides que la justice, son rôle d’experte en géopolitique. Mais comment demeurer imperturbable quand un récit insoutenable chasse l’autre ?

Au fil des mois, les émotions de Chloé s’engourdissent, son corps se tend, ses rêves se muent en cauchemars – au point qu’elle doit lutter de toutes ses forces pour que son travail à la Cour ne l’engloutisse pas.

Dans ce premier roman percutant, où les voix de réfugiés se mêlent à celle de la narratrice, Flore Montoyat questionne les failles de notre système d’accueil et ce qu’il anéantit de notre humanité.

Avoir Le Mauvais rôle dans un système d’accueil vacillant

Un article et les bonnes feuilles dans ACTUALITTE.com

- Lire ICI

Vestiges d'un récit

Lucile Ribeaudeau

Vestiges d'un récit est un recueil de poésie.

Cet ouvrage a obtenu une Médaille d'Argent auprès de la maison d'édition Les Bonnes Feuilles. Il s'agit du premier opus d'un triptyque consacré à l'histoire de Paula.

Constitué comme une archive, ce recueil regroupe les traces restantes d'un récit échoué sur une plage, venu de l'océan ou d'un autre rivage. C'est un récit amputé, troué, fragmenté. N'ayant pu se raconter, il a laissé des preuves ici et là. L'océan, le vent, la terre, le sable, la forêt, mais aussi les corps des générations d'après, se constituent comme témoins. Les poésies recueillies sont comme les fossiles de ce récit, ce qu'il en reste, des petits bouts de coquillages peut-être.

Les poèmes sont archivés comme un visiteur classerait, d'un regard extérieur, des indices trouvés et recensés.

C'est peut-être le récit d'un exil, du moins celui du passage d'un rivage à un autre, d'un pays à l'autre, d'un corps à l'autre, d'un amour à l'autre. Et d'une lutte à l'autre.

Comme les vagues des générations successives, les thématiques débordent les unes sur les autres.

Le passé vient parfois noyer le présent. Il y a des échos, des phrases qui se retrouvent et prennent des teintes et des sens différents selon les contextes. Ce n'est pas un récit qui avance, c'est un récit qui se transforme à chaque instant, et se réécrit.

La mystification patriarcale

Francine Sporenda

Contrairement au monde anglophone, où de nombreux textes ont été publiés sur le sujet, la France s’est peu intéressée à l’idéologie patriarcale. Son étude est pourtant indispensable à la théorisation féministe et, par suite, à la libération des femmes. Ce livre entreprend d’y contribuer en déboulonnant quelques-uns des principaux mythes — parmi lesquels la pulsion masculine incontrôlable, l’homme protecteur, l’émotivité supérieure des femmes ou le féminisme « puritain » — qui facilitent la perpétuation du plus ancien système de pouvoir. Car l’adhésion à ces mythes empêche les femmes d’accéder à une perception claire de leur situation et les amène à consentir, voire à collaborer activement à leur propre oppression et à leur propre exploitation.

En exposant les mensonges, les incohérences et les contradictions qui minent le discours patriarcal, Francine Sporenda met au jour sa fonction mystificatrice, dans l’espoir d’encourager la décolonisation psychologique des femmes.

Sur le blog de l'autrice

LE MYTHE DE LA PULSION INCONTROLABLE, INSTRUMENT DU CONTROLE MASCULIN

- Lire ICI

Respect

Anouk Grinberg

" Ça dure quelques minutes pour l'homme et une vie entière pour la femme. " A. G.

Anouk Grinberg, qui avait dénoncé le « silence assourdissant » de l’industrie du cinéma lors de la mise en examen de Gérard Depardieu pour « viols » et « agressions sexuelles » sur Charlotte Arnould, y dévoile les agressions sexuelles qu’elle-même a subit dès son enfance, l’omerta de sa famille, et les répercussions que ces abus ont eu, et ont toujours sur sa vie. Sur la vie d’une femme qui, grâce au mouvement #MeToo, a pu entreprendre un long chemin et sortir de celle qu’elle appelle son « anesthésie » dans une interview publiée le 2 avril dans Libération.

En plein ventre

Charlotte Barberon

Charlotte Barberon livre un portrait personnel de Niki de Saint Phalle ; celui d'une fillette marginale, puis d'une jeune fille violente, qui à travers un parcours fracassant va se mettre à créer et se réinventer.

"Je ne voulais pas de toi. J'étais enceinte, je passais mes journées à t'attendre et à pleurer. Ton père n'était pas avec moi. Il était à New-York pour s'occuper des affaires, l'entreprise était ruinée. Je sentais qu'il y avait autre chose. Je n'étais pas idiote. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Alors oui, je me suis sentie seule et j'ai vécu ma grossesse comme un supplice. Intérieurement je me disais, "au moins, pourvu que ce soit un garçon." "

Marie Agnès se tient devant sa mère, l'écoute. Elle a six ou sept ans.

Bientôt, elle sera Niki, Niki comme Nikê, déesse de la victoire. Seule échappatoire à ce carcan familial.

Gaza, Vie - L'histoire d'un père et d'un fils

Rami Abou Jamous

« Bravo ! Maintenant, dessine-moi un cercle. » Il s’exécute avec application. Je suis fier de lui, même si tout ça n’est qu’un jeu. Comme au cinéma, je tiens un rôle, depuis un an je fais le clown pour épargner à mon fils la réalité de ce que nous traversons. Je veux qu’il croie qu’il va à l’école, qu’il joue dans son jardin, que les bombardements qui s’abattent sur nous tous les jours sont des feux d’artifice.

Le matin du 7 octobre, la valise de Rami est prête. Palestinien, journaliste francophone, il connaît les conflits.

Mais Rami est aussi un père. Walid n’a pas trois ans et il faut le protéger. Avec sa femme, il décide de créer une bulle dans laquelle la peur et la tristesse n’auront pas leur place. Pour Walid, les bombardements seront applaudis, les drones ressembleront à des oiseaux en plein vol et la tente dans laquelle s’est réfugiée la famille sera rebaptisée « la Villa ».

Déclaration d’amour universelle d’un père à son fils, Gaza, Vie nous plonge dans un quotidien en temps de guerre. Un récit unique pour comprendre comment tenir debout lorsque tout s’effondre.

La vie normale

Tatiana Ogier

C’est le témoignage d’une mère. Une mère qui a mis au monde un enfant avec une malformation crânienne. Une mère qui se raconte sans tricher à travers le parcours de son fils. L’épreuve des opérations, le désarroi lors des consultations, l’hôpital, ce microcosme parallèle. On la suit durant les premiers dix-huit mois de vie de son petit garçon. Et l’on assiste à ses cris intérieurs, à sa peur, sa honte, sa culpabilité, sa colère et son impuissance. On l’entend subir, on l’entend fléchir, s’évader aussi, et donner chair à son silence pendant que les médecins annoncent, et que leurs mots bouleversent… Mais on l’écoute également nous parler de cet amour inconditionnel, de ce lien universel qui unit une mère à son enfant.

Tatiana Ogier

est maman de deux enfants. Après plus de dix ans dans le monde de l’entreprise en tant qu’assistante commerciale, elle a choisi de mettre l’écriture au centre de sa vie ; une passion, telle une nécessité. Aujourd’hui, elle exerce la profession de biographe : elle recueille des parcours de vie et les retranscrit pour que ceux-là survivent à leur époque et enrichissent le futur. Passionnée par les mots, elle est aussi autrice de théâtre et animatrice d’ateliers d’écriture.

La Mémoire et les jours - Auschwitz et après IV

Charlotte Delbo (réédition complète)

« Auschwitz est si profondément gravé dans ma mémoire que je n’en oublie aucun instant. – Alors, vous vivez avec Auschwitz ? – Non, je vis à côté. Auschwitz est là, inaltérable, précis, mais enveloppé dans la peau de la mémoire, peau étanche qui l’isole de mon moi actuel. »

C. D.

Charlotte Delbo est née en 1913. Déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943, transférée à Ravensbrück en janvier 1944, elle est libérée en avril 1945. Après la guerre, elle travaille à l’ONU à Genève, puis au CNRS à Paris. Les Éditions de Minuit ont publié Le Convoi du 24 janvier et son cycle Auschwitz et après, ainsi qu’un recueil de ses poèmes, Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants.

Charlotte Delbo avait entamé l’écriture d’Auschwitz et après en 1945 à son retour des camps. La Mémoire et les Jours est le quatrième et dernier tome de ce cycle. Paru en 1985 juste après sa mort, il est publié ici dans une édition définitive établie à partir des tapuscrits originaux, complétée d’un texte resté inédit.

Ghislaine Dunant, lauréate du prix Femina essai pour sa biographie Charlotte Delbo : la vie retrouvée en signe la présentation.

Les Juifs de Belleville

Benjamin Schlevin (Traduit du yiddish par Batia Baum et Joseph Strasburger - Postface et appareil critique de Denis Eckert)

Né à Brest-Litovsk (Biélorussie) en 1913, arrivé à Paris en 1934, Benjamin Schlevin restitue dans ce roman écrit dans sa langue maternelle, le yiddish, et publié en 1948, la vie intense et tragique du petit peuple des artisans et ouvriers juifs de Belleville, originaires d’une Europe de l’Est secouée par les suites de la guerre de 1914-1918 et la révolution bolchevique, dans un contexte d’antisémitisme virulent. En suivant les trajectoires divergentes de Béni l’arriviste et de Jacques l’idéaliste, arrivés ensemble à Paris en 1920, on découvre le monde complexe des petits patrons, des ouvriers d’atelier et des façonniers, unis par des liens de solidarité et d’exploitation, avec les hôtels et les garnis où s’entassent les nouveaux venus, les sociétés de secours mutuels, les cercles politiques et culturels animés par d’infatigables militants, la vie trépidante des cafés bellevillois, les combats antifascistes et les grèves de 1936, jusqu’aux pages sombres de la défaite de 1940 et de l’Occupation.