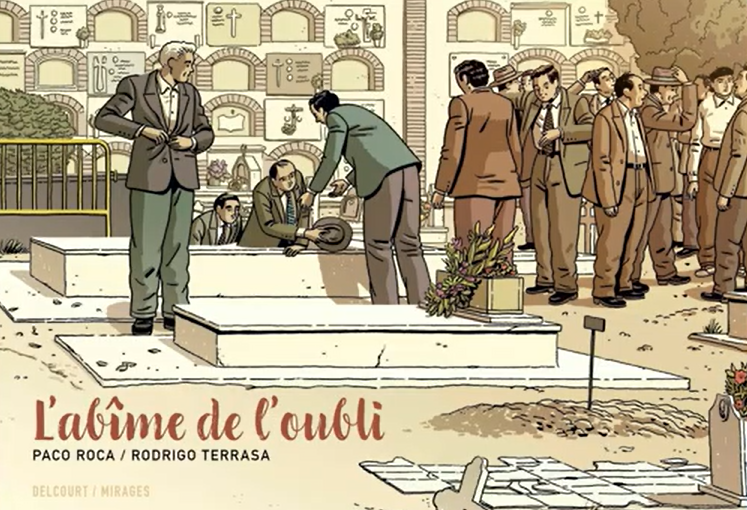

L'abîme de l'oubli

BD de Rodrigo Terrasa & Paco Roca

Un récit poignant réalisé par Paco Roca et Rodrigo Terrasa dans l'espoir de permette aux dizaines de milliers de victimes du régime franquiste de sortir de l'oubli auquel leurs bourreaux les avaient sciemment condamnés.

Le 14 septembre 1940, 532 jours après la fin de la guerre civile espagnole, José Celda est fusillé par le régime franquiste et enterré dans une fosse commune avec onze autres hommes. 70 ans plus tard, sa fille, âgée de huit ans au moment des faits, parvient à localiser sa dépouille... Les auteurs accompagnent Pepica Celda dans son parcours douloureux au coeur d'une nation qui a choisi l'oubli.

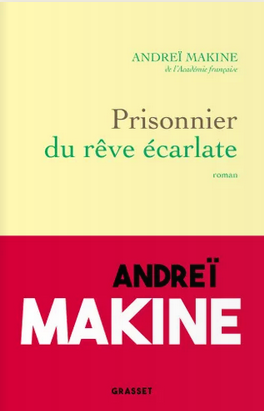

Prisonnier du rêve écarlate

Andreï Makine

Ce grand roman-destin retrace un demi-siècle d’histoire de l’Union soviétique et de la France à travers l’intense aventure humaine de Lucien Baert, jeune communiste français « prisonnier du rêve écarlate ».Arrivé à Moscou en 1939 pour découvrir la promesse d’un paradis sur terre, il connaîtra l’envers du décor : l’extrême cruauté du régime, les tortures dans les camps du Goulag, la sauvagerie de la guerre. Mais aussi la communion des âmes meurtries et l’amour d’une femme, Daria, avec qui il saura reconstruire leurs vies brisées.

Près de trois décennies plus tard, Lucien parvient à traverser le rideau de fer pour tenter de retrouver les siens. Mais ce revenant du Grand Nord ne reconnaît plus sa patrie. Comment pourrait-il se fondre dans le confort d’une « société d’estomacs heureux » et prendre au sérieux la révolution d’opérette de 1968 ? Lui faudra-t-il se renier, en effaçant son passé ? Ou bien tenter l’impensable retour à Tourok pour reconquérir son rêve de fraternité et son amour perdu ?

Un puissant roman sur la barbarie stalinienne et le rejet de l’hypocrisie occidentale, où s’exprime la foi dans une humanité digne de ce nom.

Vers les îles Éparses [Avec des dessins en couleurs de l’auteur]

Olivier Rolin

« Naviguant vers les îles Éparses, je fais deux voyages en un seul. L’un me mène vers l’éblouissement d’une nature presque vierge : poissons aux couleurs et dessins extravagants, tortues marines, crustacés chamarrés et biscornus, grands papillons migrateurs, milliers d’oiseaux… une profusion inouïe. Intérieur et ironique, moins exaltant, l’autre voyage est presque le contraire du premier : passager insolite à bord d’un bateau dont les marins ont l’âge parfois d’être mes petits-enfants, ce n’est pas seulement vers les îles que je navigue, mais vers l’état fragile et un peu ridicule de vieux. L’océan Indien sera pour moi la mer de la Sénilité… »

Deux livres à paraître à propos de l'Ukraine en résitance contre loa Russie

Mes femmes

Yuliia Iliukha

40 fictions vibrantes sur des femmes ukrainiennes, au cœur de la guerre.

Mes femmes sont celles, anonymes, que l’autrice rassemble dans des instantanés aussi poétiques que douloureux pour évoquer, dans un kaléidoscope saisissant, multiforme et intime, l’expérience de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine qui ravage leur quotidien.

Leurs drames singuliers prennent alors une dimension universelle et déchirante tandis que sont explorés les thèmes qui rythment leur existence : la préservation de leur féminité, la haine de l’ennemi russe, la trahison de proches, le soutien aux soldats blessés, le sauvetage des animaux.

Alternant entre tragédie, cynisme et humour, Yuliia Iliukha, autrice ukrainienne reconnue et primée, nous donne à entendre la complexité de l’âme humaine en temps de guerre. Une lecture aussi percutante que nécessaire.

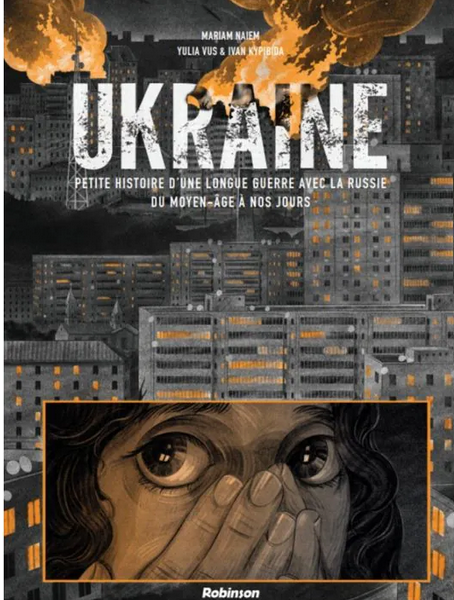

Ukraine - Petite histoire d'une longue guerre avec la Russie

BD de Mariam Naiem, Yulia Vus et Ivan Kypibida

Trois ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce roman graphique retrace l'histoire complexe et profondément enracinée du conflit russo-ukrainien, en explorant ses origines depuis le Moyen Âge jusqu'à la guerre actuelle. À travers des illustrations poignantes de Yulia Vus et Ivan Kypibida, et un scénario méticuleusement documenté par Mariam Naiem, militant et voix incontournable du débat médiatique sur la guerre, le récit mêle habilement événements historiques et témoignages personnels. L'ouvrage met en lumière la continuité de ce conflit, bien antérieur à l'annexion de la Crimée en 2014 ou à l'invasion russe de 2022. Plus qu'un simple livre, il s'agit d'un véritable outil pédagogique, qui permet de mieux comprendre les origines profondes de cette guerre et ses répercussions sur la vie quotidienne des Ukrainiens. En retraçant les horreurs que les civils endurent, l'œuvre soulève une question universelle et urgente : comment survivre au cœur de la guerre ? À la fois éducatif et émouvant, Ukraine : Petite histoire d'une longue guerre avec la Russie s'impose comme une lecture essentielle pour

quiconque souhaite saisir la complexité historique du conflit russo-ukrainien, porté par des auteurs dont la légitimité repose non seulement sur leur maîtrise du sujet, mais aussi sur leur propre expérience tragique de la guerre.

Le style graphique se distingue par une approche brute, presque dépouillée de tout superflu, qui traduit immédiatement la violence et l’urgence de la situation. L’image crée une tension palpable, évoquant le chaos qui s’abat sans préavis sur les villes ukrainiennes. Un dessin qui fonctionne comme une alarme visuelle, un cri qui traverse les frontières des mots et qui nous saisit à la gorge. Ce travail rappelle l’esthétique de la propagande visuelle, mais il la détourne pour dénoncer la violence, offrant une réflexion poignante sur la manière dont les images et les mots peuvent devenir des armes en temps de guerre.

Dire /son/ Perec en 53 livres de 53 pages par 53 artistes

Après 7 premiers volumes édités en 2024, 6 nouveaux livres sont prévus en 2025. Il est possible de s'y abonner dès maintenant.

En référence à « 53 jours », le titre du dernier roman inachevé de Georges Perec.

53 pages, l’espace d’un livre ; un lieu d’écriture pour dire, penser, inventer, rêver, percer la lecture qu’on a de Perec.

53 livres, toute une collection ; un parcours collectif multiforme, un cheminement proposé à 53 artistes et et écrivain·e·s pour porter un regard personnel sur la vie et l’œuvre de l’écrivain.

A paraître le 10 avril 2025

- 08/53 : Place Saint-Sulpice les 18 & 19 octobre 1974, Pierre Getzler

Pendant qu’il écrit, place Saint-Sulpice, sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Georges Perec est rejoint par son ami peintre et photographe Pierre Getzler. L’artiste prend alors une cinquantaine de clichés reproduits ici. Préface de Claude Burgelin. - 09/53 : L’éternité comme un jeu de taquin, Sophie Coiffier

Évoluant autour de la case vide d’un jeu de taquin de 9 cases, l’autrice et plasticienne Sophie Coiffier revisite des moments du parcours de Georges Perec et explore les correspondances avec ses propres créations. - 10/53 : Le timbre à un franc, Jean-Louis Bailly

En 1978, Jean-Louis Bailly, jeune inconnu, demande à Georges Perec un texte pour la revue littéraire qu’il va créer avec un ami. Perec lui propose un extrait d’un roman à paraître, La Vie mode d’emploi.

A paraître en octobre 2025 :

- 11/53 : Perec à points comptés, Perecofil

Les brodeuses de l’association Perecofil donnent formes et couleurs à un abécédaire spécialement créé pour la collection Perec 53, en hommage à l’écrivain. - 12/53 : L‘angle mort, Corinne Dupuy

Corinne Dupuy interroge la relation entre Georges Perec et Bernard Magné, son fervent exégète dont elle a partagé la vie. Qu’est-ce qui anime les deux hommes ? Que se joue-t-il entre eux ? - 13/53 : Demain je serai mort, Éric Pessan (titre provisoire)

Éric Pessan écrit à sa façon le manuscrit perdu de Perec dont on ne connaît que le titre (« Les Errants »), l’incipit (« Demain je serai mort ») et le thème (l’errance de 4 musiciens de jazz qui terminent leur vie au Guatemala).

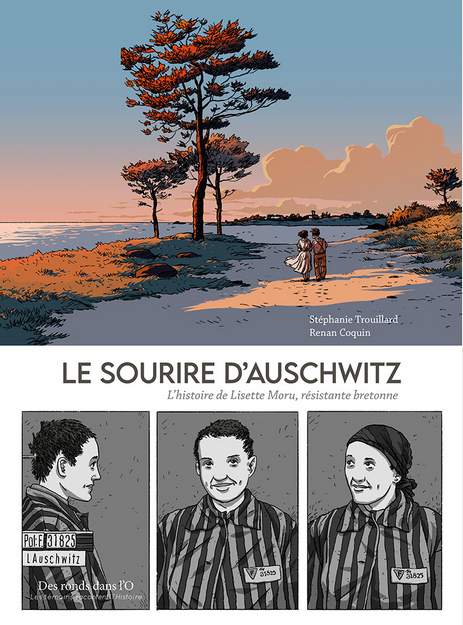

Le Sourire d'Auschwitz - L'histoire de Lisette Moru, résistante bretonne

BD de Stéphanie Trouillard et Renan Coquin

En réalisant des recherches sur sa région d'origine, la Bretagne, Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, découvre une photo d'une déportée du Morbihan, Marie-Louise Moru, dite Lisette. Un cliché pris à Auschwitz sur lequel la jeune femme, étonnamment souriante, semble défier ses bourreaux.

Comment peut-on sourire dans une telle situation ? Qui est cette femme ? L'enquête de Stéphanie Trouillard révèlera son passé de résistante et l'histoire de sa ville Port-Louis.

Sur la liberté : la maison, la prison, l’exil… et le monde

Yassin al-Haj Saleh

Yassin al-Haj Saleh (né en 1961 à Racca) est un écrivain et essayiste syrien, l’un des principaux intellectuels opposants au régime des Assad. Il a passé seize ans en détention sous Hafez al-Hassad. En juillet 2013, il a quitté la Syrie pour Istanbul, puis pour Berlin où il vit actuellement en exil. Le 9 décembre 2013, son épouse Samira al-Khalil a été enlevée dans la zone insurgée de Douma, avec la jeune avocate Razan Zaitouneh, son mari Wael Hamadeh, et Nazem Hammadi, tous militants des droits de l’homme. Elles et ils n’ont pas réapparu depuis. Yassin al-Haj Saleh est l’un des membres fondateurs de la revue syrienne Al-Jumhuriya ; il a publié de très nombreux articles et une dizaine de livres, parmi lesquels trois ont paru en français : Récits d’une Syrie oubliée. Sortir la mémoire des prisons, aux Prairies ordinaires en 2015 (désormais disponible en version numérique à L’Arachnéen), La Question syrienne, chez Actes Sud en 2016, et Lettres à Samira, aux éditions des Lisières en 2021.

Sur la liberté : la maison, la prison, l’exil… et le monde se compose de trois textes et d’un long entretien. L’ensemble est préfacé par Catherine Coquio...

Une éducation orientale

BD de Charles Berberian

Recomposer sa propre mémoire et celle des proches disparus tout en leur redonnant vie à travers le dessin...

Il n’est sans doute pas facile de se définir lorsqu’on est né à Bagdad d’une mère d’origine grecque et d’un père arménien, et qu’on a grandi à Beyrouth jusqu’à l’âge de 10 ans, juste avant que n’éclate la guerre civile au Liban... À travers ses propres souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale, Charles Berberian nous invite à partager son retour aux origines, qui s’impose comme le livre le plus intime et universel de toute son œuvre. Un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, mis en images avec chaleur et générosité.

Charlie quand ça leur chante

BD de Aurel

Dix ans après du drame de Charlie Hebdo, que reste-t-il de l’esprit Charlie ? Après l’assassinat, le 7 janvier 2015, des dessinateurs (Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski) parmi les plus importants en France, le dessin de presse et l’humour d’actualité au sens large sont en crise.

32 pages éclairantes et puissantes dans notre nouvelle collection « Paroles » pour réfléchir à l’actualité.

La colline qui travaille

Philippe Manevy

« J’écris pour que les êtres et les liens qui les unissent cessent de se distendre et de disparaître. »

Le bruit d’un téléphone, l’odeur de l’eau de Javel, le goût d’un nescafé… Philippe Manevy tire le fil du souvenir et tisse l’étoffe d’un roman familial sur quatre générations en commençant justement par le personnage d’Alice, sa grand-mère maternelle, tisseuse de métier. Pointilleuse et déterminée, elle devint la figure de proue d’un mouvement ouvrier au lendemain de la victoire du Front Populaire. Très vite, René, son époux, fait son apparition dans le récit. Ancien sportif, il fut un typographe possiblement engagé, avec d’autres héros de l’ombre, dans un acte spectaculaire de résistance. Tous deux parents dévoués de Martine, ils seront prêts à tout pour assurer le futur de leur fille studieuse et appliquée.

Chaque chapitre met en lumière un membre de la famille aux prises avec les épreuves que lui réservent son époque et l’existence. Apparaissent progressivement des liens entre eux et des échos que l’auteur consigne ici, sans rien cacher des doutes qui surgissent au fil de son travail d’écriture. Et l’on traverse ainsi deux guerres mondiales, des crises économiques, les Trente glorieuses, les espoirs et les désillusions du XXème siècle.

Déclaration d’amour et hommage vibrant à la classe ouvrière, La colline qui travaille revigore le genre de la chronique familiale et offre au lecteur un sentiment de réconfort et de douce nostalgie

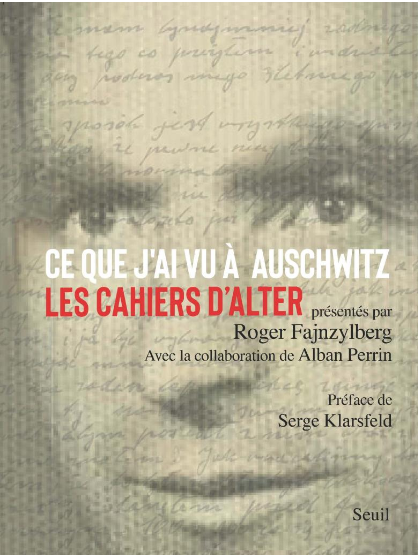

Ce que j'ai vu à Auschwitz - Les Cahiers d'Alter

Alter Fajnzylberg

La publication des cahiers d’Alter Fajnzylberg, détenu à Auschwitz-Birkenau d’avril 1942 à janvier 1945, forcé d’intégrer pendant dix-huit mois le Sonderkommando, constitue une contribution exceptionnelle à l’histoire de la Shoah. Ces écrits inédits, rédigés en polonais à son arrivée en France, entre l’automne 1945 et le printemps 1946, dans l’urgence de dire ce qu’il avait vu dans les camps, furent alors enfouis dans une boîte à chaussures — comme un secret brûlant. Il a fallu des décennies à son fils unique Roger pour les extirper du passé, les faire transcrire, traduire, et les contextualiser grâce à l’aide de l’historien Alban Perrin.

Un témoignage d’autant plus important que les rescapés du Sonderkommando sont très rares, les nazis ayant veillé à éliminer tous les témoins directs de leur abominable entreprise.

Né en 1911 à Stoczek, en Pologne, dans une modeste famille juive, militant communiste dès son plus jeune âge et emprisonné pour cela, Alter Fajnzylberg s’engage dans les Brigades internationales en Espagne en 1937, y est blessé et reprend le combat. Interné par la suite dans les camps d’Argelès, Gurs et Saint-Cyprien, il finit par s’échapper, est arrêté en 1941 à Paris par la police française, emmené à Drancy puis Compiègne, et fait partie du premier convoi de déportés juifs envoyé de France vers Auschwitz fin mars 1942. Il survit à tout, témoigne, et s’éteint en 1987.

Créativités artificielles – La littérature et l'art à l'heure de l'intelligence artificielle

Contributions de Alexandre Gefen, Philippe Bootz, Hermes Salceda, Valérie Beaudouin, Barnabé Sauvage, Nevena Ivanova, François Levin, Nikoleta Kerinska, Anaïs Guilet, Ada Ackerman, Bruno Dupont et Carole Guesse, Pierre Depaz, Pascal Mougin, Claire Chatelet, Ilan Manouach.

Le tout premier ouvrage consacré aux représentations, aux significations et aux usages créatifs de l'intelligence artificielle (IA) dans la production de fiction, en textes (littérature), en sons, en images fixes et animées (séries, films, bande dessinée, arts plastiques, jeux vidéo).

Rêvées pendant des siècles, les œuvres créées par les intelligences artificielles sont devenues des réalités concrètes en littérature et en art, désormais exposées et lues. Comment analyser, attribuer, juger de telles œuvres qui nous font entrer dans la vallée de l'étrangeté ? Quelles sont en retour les conséquences de telles innovations sur notre compréhension du champ artistique ? Comment la critique se doit-elle de réagir face à de telles créations, qui remettent radicalement en question l'ensemble des concepts et des valeurs esthétiques anciennes centrées sur l'humain ? Peut-on simplement les aimer et en être ému ? Voilà quelques-unes des questions de cet ouvrage, le tout premier consacré aux créations des IA et aux problèmes qu'elles posent.

Huit autrices transmettent l’histoire de leurs aînées afro-descendantes et maghrébines

Marie Paule Mugeni Uwamahoro ∙ Aurélie Mulowa Tshipama ∙ Fatima Zibouh ∙ Salwa Boujour ∙ Sarah Kawaya ∙ Juliette Berguet ∙ Mariam Diouldé Diallo ∙ Raïssa Alingabo-Yowali M’bilo

Elles sont chercheuses, entrepreneuses, artistes, journalistes, juristes et fabriquent chaque jour l’égalité de genre, d’origine, de culture et de classe.

De quelles racines ont germé leurs ailes ? De mères et de grands-mères pionnières qui partagent trois points communs : l’exil, la solitude à leur arrivée en Belgique et la résilience. Toutes ont vécu le déclassement social et le désenchantement pour pouvoir offrir à leurs jeunes héritières une place dans la société belge. Elles peuvent être fières.

En sortant de l’ombre leurs tranches de vie uniques, leurs (petites-) filles racontent la « grande » histoire du déracinement, un récit collectif de l’immigration féminine d’ascendance africaine, souvent négligé, exotisé ou méprisé. Dans ces pages, elles racontent aussi les moments de joie, les rituels, les souvenirs de fêtes et les notes de musique ; car les vies de ces mères et grands-mères ne se réduisent pas à de tristes trajectoires de labeur. Elles sont faites d’éclats de rire, du sens de la beauté, de la force de la communauté, de sagesse et de spiritualité, de dignité et d’humilité, de solidarité avec les proches laissés au pays et d’amitiés inestimables dans le pays d’accueil.

Parce que l’écriture autobiographique est une façon de transmettre soi-même l’Histoire, ce livre est dédié à toutes les héroïnes de l’ombre qui la font.

Il n'a jamais été trop tard

Lola Lafon

« Ce livre est une histoire en cours. Celle d'un hier si proche et d'un demain qui tremble un peu. Ce présent qui bouscule, malmène, comment l'habiter, dans quel sens s'en saisir ? Comme il est étroit, cet interstice-là, entre hier et demain, dans lequel l'actualité nous regarde. Elle reflète le monde, mais aussi des évènements minuscules en nous, des souvenirs, des questions, des inquiétudes. Ces pages ne sont pas le lieu d'un territoire conquis, d'un terrain marqué de certitudes. Ce livre est l'histoire de ce qui nous traverse, une histoire qu'on conjuguerait à tous les singuliers. » (L.L.)

Un anthropologue dans ma famille - Menez une enquête dont vos grands parents sont les héros

Elsa Ramos

Si vous avez le désir d'interroger vos parents et vos grands-parents pour qu'ils vous racontent leur passé et leur vécu, pour la première fois, une anthropologue vous livre toutes les techniques et les outils pour faire parler vos proches comme ils ne l'ont jamais fait. Elsa Ramos vous propose un programme précis et détaillé pour rédiger le grand roman familial en six mois maximum. Comment mener l'enquête ? Quels thèmes aborder ? Quelles questions poser ? Quelles phrases clefs pour ressusciter les souvenirs ? Quelles activités réaliser ensemble pour raviver le passé ? Que disent les objets, les lieux, les instants qui ont le plus marqué leur existence... ? Des guides d'entretien ; des techniques pour libérer la parole et stimuler la mémoire ; un calendrier avec les activités à réaliser ; des cas précis de blocage et les moyens de les contourner… Ce guide d'une grande pédagogie vous aidera à remonter le temps, pour transmettre à vos enfants la mémoire de vos aînés, et qu'elle ne s'éteigne jamais.

Beyrouth, le 13 avril 1975 - autopsie d'une étincelle

Marwan Chahine

A Beyrouth, le 13 avril 1975, un bus transportant des Palestiniens est pris pour cible par des hommes armés marquant ainsi le début de la guerre du Liban… A la manière d’un Javier Cercas ou d’un Patrick Radden Keefe, le journaliste Marwan Chahine, s’est lancé dans une spectaculaire enquête, la première du genre, sur cet événement inaugural

Si l’événement est connu de tous, personne ne sait ce qui s’est réellement passé ce jour-là. Était-ce une opération planifiée ? Un acte de représailles ? Un incident fortuit ? Les rumeurs sont nombreuses, les légendes tenaces. De retour dans le pays de son père, le journaliste Marwan Chahine se met à enquêter sur cette affaire aussi taboue que sulfureuse. Malgré la culture du silence et l’amnésie générale, il va retrouver, un à un, les protagonistes du drame et parvenir à rassembler les innombrables pièces de ce puzzle tragique où la réalité dépasse bien souvent la fiction.

À la croisée du récit journalistique, de l’essai historique et du thriller, Beyrouth, 13 avril 1975 est aussi une quête personnelle et le portrait poignant d’un pays hanté par les fantômes. Avec en toile de fond cette question plus que jamais d’actualité : comment raconter nos histoires ?

L'hospitalité au démon

Constantin Alexandrakis

Quand la parole se libère aussi du côté des hommes.

Peu après la naissance de sa fille, « le Père » se voit rattrapé par des souvenirs d’attouchements subis dans l’enfance. Pour conjurer sa peur de la répétition, il ambitionne de cartographier le « Grand Continent des Violences Sexuelles ». Cette traversée périlleuse, entre farce et cauchemar, durera six ans.

Dans un Danemark imaginaire, Constantin Alexandrakis sonde d’une façon iconoclaste un ressenti masculin face aux « abus de position dominante », sans se laisser réduire à un point de vue victimaire.

"Avoir le courage d’aller dans ce sens-là, du côté où il n’y a pas d’éclairage, du côté où on n’a pas trop envie de vous accompagner, qui peut l’avoir ? Qui peut l’avoir sinon les inconscients, les fous, les poètes, les braves. Puisqu’il s’agit de cela, braver, affronter les démons. Ceux du dehors et ceux du dedans." (Neige Sinno)

Pays amer

Georgia Makhlouf

Pays amer entrelace avec délicatesse les récits de deux femmes libanaises, photographes, à un siècle d’écart.

Mona vit une jeunesse marginale à Beyrouth. Dans un village du nord du Liban, elle découvre une magnifique maison à l’abandon. L’ancienne propriétaire, une certaine Marie Karam, était une originale solitaire, chassant comme un homme et entourée d’animaux vivants ou empaillés. Intriguée, Mona enquête et apprend que le journal intime de Marie a été conservé, avec quantité de clichés qui témoignent d’un admirable talent.

La lecture de ce journal lui ouvre des pans inconnus de l’histoire du Liban du début du XXe siècle, et des pays arabes, en particulier de l’Égypte, qui ont vu fleurir un féminisme actif et optimiste.

Entre Marie et Mona, dont la création artistique et les amours sont confrontées au même poids de la tradition et des préjugés sociaux, Georgia Makhlouf tisse le fil de destins poignants, épris de liberté.

Marie en paiera le prix. Pour Mona, l’histoire reste à écrire.

Ce roman est une fiction librement inspirée de la vie de Marie El Khazen (1899-1983), première femme photographe libanaise.

Une vieille colère

Sylvie Tanette

Nombreuses sont les familles d’origine italienne établies à Marseille. Sylvie Tanette a grandi dans l’une d’elles : rassemblements du dimanche, pâtes au ragù et combats syndicaux. Puis elle est partie à Paris et n’y a plus pensé. Jusqu’à ce que le souvenir des condamnations pour meurtre de deux de ses cousins ressurgisse. Avec lui, ses ancêtres piémontais et sardes semblent se réveiller. Alors elle retourne dans son quartier, interroge ses proches, se perd dans la ville pour se retrouver. Le récit de leur parcours se forge, racontant aussi une histoire collective de Français descendants d’immigrés.

Quand la terre était plate

Jean-Claude Grumberg

« Je m’aperçois à quel point il est difficile de raconter une histoire vraie, surtout quand on ne la connaît pas. » Comment écrire quand les protagonistes d’un récit ont disparu ? Jean-Claude Grumberg rassemble son absence de souvenirs, les rares histoires racontées par Suzanne, sa mère, et les récits parcellaires arrachés à Maxime, son frère aîné.

En revenant sur la vie de Suzanne, née à Paris en 1907 de parents originaires de Brody en Galicie (aujourd’hui en Ukraine), ce sont deux guerres mondiales et un siècle de soupçons, d’expulsions, d’exils et pogroms qu’il retrace, à sa manière si singulière, pointant l’absurdité sous l’horreur. C’est le portrait d’une femme qui élève seule ses deux fils lorsqu’elle comprend que leur père, Zacharie, ne reviendra pas d’« on ne sait où ».

Tout l’art de Jean-Claude Grumberg dans un récit bouleversant, aussi tendre que cruel.

Ouvrir son coeur

Alexie Morin

Roman autobiographique qui se déroule dans une petite ville industrielle du Québec durant les années 1990, Ouvrir son cœur. raconte l’amitié difficile entre deux filles que rapprochent la maladie et les opérations subies en bas âge. L’une souffre d’un strabisme sévère, et l’autre est née bleue. La première, défiante, sent que quelque chose ne va pas avec elle, et la seconde est une enfant solaire aimée de tous. L’une devient écrivaine, et l’autre meurt à dix-huit ans, pendant l’opération qui aurait dû lui sauver la vie. Premier roman exceptionnel par sa forme et son exigence de vérité, Ouvrir son cœur est un livre où la grâce le dispute à la mort, et l’amour à la solitude.

Mon travail d’écrivain n’autorise à mes yeux aucune concession - lettre à Federico Mayor

Claude Simon

“je considère que si le créateur, l’artiste, le chercheur – en d’autres termes le novateur – se doit d’apporter sa modeste contribution à la perpétuelle transformation de la société en découvrant de nouvelles formes (ce qui le fait, dans un premier temps, rejeter par tous les pouvoirs en place), il peut aussi, à l’occasion et en tant que citoyen, profiter de sa notoriété grande ou petite pour s’élever contre ce qu’il considère comme par trop intolérable et contraire aux lois les plus élémentaires du respect de l’homme.”

En 1986, Claude Simon, convié par l’écrivain Chinghiz Aitmatov, accepte de participer au Forum d’Issyk-Kul, au Kirghizstan, en compagnie d’autres invités de marque, dont Peter Ustinov, James Baldwin et Arthur Miller. Dix-huit éminents créateurs du monde entier, les figures les plus célèbres et les plus importantes dans le domaine de la littérature, de la culture et de l’art de l’époque, sont réunis, en pleine Perestroïka, pour discuter, rien de moins, “aux objectifs de l’humanité dans le troisième millénaire à l’échelle mondiale” . Lors du voyage de retour, les invités sont reçus par Gorbatchev, à Moscou. Ulcéré par la vacuité des échanges et la démagogie des propos tenus lors du Forum, Claude Simon refuse de signer la déclaration finale du Forum d’Issyk-Kul et s’abstient de toute prise de parole lors de la visite au Kremlin.

Sur l’insistance de Federico Mayor, directeur adjoint de l’Unesco (il en deviendra le directeur général en 1987), qui lui envoie une version française de la déclaration quelque peu amendée, Claude Simon la paraphe finalement non sans écrire une longue lettre à Federico Mayor pour lui exposer ses nombreuses réserves. C’est cette lettre inédite que nous publions in extenso sous le titre“Mon travail d’écrivain n’autorise à mes yeux aucune concession” (Le Monde ne publia que des extraits, le 5 décembre 1986), accompagnée du fac-simile de la déclaration, version française, signée de tous.

La lettre de Claude Simon à Federico Mayor est un document considérable à plus d’un titre. D’abord, elle invite à nuancer une histoire littéraire qui a trop souvent associé le Nouveau Roman au “refus du politique” et réduit le rapport entre littérature et politique à un “engagement” dicté par une idéologie. Elle peut être aussi considérée comme une véritable profession de foi d’écrivain et d’intellectuel et poursuit la réflexion que Claude Simon avait amorcée l’année précédente en rédigeant leDiscours de Stockholm pour la remise du prix Nobel. Elle exprime tout ensemble l’intégrité du chercheur et l’humilité du créateur ouvrier, en revendiquant une absolue liberté d’expression et d’action face à toute espèce de pouvoir, en exposant la foi en une littérature sans concession et sans condition, capable de changer la vie dans un monde qui sera rendu mieux habitable grâce aux bienfaits des arts et des lettres. Tel est le sens profond de ce courrier, à la détermination à la fois grave et d’une joyeuse ironie qu’il serait bon de méditer aujourd’hui, au risque de déplaire, de fâcher et de rester “un marginal”, “rejeté presque à l’unanimité dans [son] propre pays” comme l’écrit Claude Simon.

Qu'on me cherche et je ne serai plus

John Edgar Wideman

Une visite rendue au frère de l’auteur en prison, la foule qui accueille Mandela au Cap lors de sa libération, un couple noir qui s’embrasse dans Manhattan, le génocide au Rwanda ou encore le mouvement Black Lives Matter sont autant de sujets explorés ici dans une langue d’une musicalité digne des plus grands solos de jazz. Qu’on me cherche et je ne serai plus nous interpelle et nous éblouit.

En vingt et un textes resplendissants de liberté stylistique, le grand écrivain afro-américain John Edgar Wideman se confronte au racisme comme peu d’auteurs l’ont fait à ce jour. D’un jeu subtil avec les genres mêlant fiction, récit et essai, cette fresque littéraire épatante offre un nouveau regard, nécessaire, sur ce qu’implique d’être un artiste noir et de faire partie d’une population encore trop souvent déconsidérée.

Variations pour Anna

Henri Raczymow

Elle s’appelait Anna Dawidowicz. Quand elle est née, en 1928, ses parents venaient d’arriver de Pologne et avaient posé leurs valises dans le quartier populaire de Belleville, à Paris. Anna devint cette mère juive qui fut la mienne. Une mère juive superlative. C’était une femme simple, dont la simplicité n’excluait pas des traits singuliers : elle était enjouée, timide, colérique, jalouse, coquette, possessive, émotive. Je ne l’ai jamais vraiment comprise. Quelques décennies après sa disparition, je me suis mis au défi de parler d’elle, enfin, avec un peu de sérénité. Peut-être d’amour.

Ecrire sa vie

Marianne Chaillan

Nous chérissons nos vieilles photos de classe. Quand nous les regardons, nous nous demandons avec nostalgie ce que sont devenus nos camarades perdus de vue depuis des années. Quelle est leur vie, quel chemin ont-ils emprunté ? Est-ce que tout était joué d’avance ou ont-ils pu choisir leur existence ?

Les ouvrages de développement personnel répondent sans appel : nous pouvons et même devons devenir les auteurs de notre vie. Pour Marianne Chaillan, cet impératif de liberté est une imposture nous condamnant, paradoxalement, à la plus grande servitude. Car trouver un véritable chemin de libération pour écrire sa vie n’est pas chose aisée. L’endroit et l’époque où l’on naît, notre famille et son histoire, tous ces faisceaux de déterminismes ne dessinent-ils pas, pour nous et par avance, les lignes de notre existence ?

Convoquant la philosophie, la pop culture et la littérature, l’autrice nous invite à une quête passionnante :

la recherche de notre liberté, par-delà le destin et la volonté.

D.H. Lawrence - L'Amant de Lady Chatterley et autres romans

Traductions nouvelles pour cette édition dans la Pléiade

Le plus célèbre des couples nés de l’imagination de D. H. Lawrence est celui que forment Constance, une aristocrate, et Mellors, un garde-chasse.

Publié à compte d’auteur en 1928, circulant sous le manteau jusqu’en 1959, encore objet d’un procès pour obscénité en 1960, L’Amant de Lady Chatterley fit scandale, en raison notamment de sa description de la sexualité féminine. Mais il devrait rester dans les mémoires à un autre titre : c’est un très grand livre. Joyce, Woolf, T. S. Eliot ont été sensibles à la guerre que mena Lawrence contre le roman réaliste « à l’ancienne », en faveur de l’effacement de la frontière entre roman et poésie. « Ne me donnez rien de fixe, rien de figé, rien de statique », disait-il. Femmes amoureuses est un roman « jamais contenu, jamais confiné, jamais dominé de l’extérieur ». Le réel y est fractal. Lawrence écrit vite puis il reprend ses manuscrits, les révisions sont incessantes, il faut épouser la vérité changeante de l’instant. L’expression doit privilégier non l’achèvement, mais le processus, non la stabilité, mais le vacillement. Toile de fond du recueil de novelettes (La Coccinelle, Le Renard, La Poupée du capitaine) ici joint aux deux grands romans, la guerre de 14 est passée par là, marquant l’écriture de Lawrence. Le soufre des adultères victoriens paraît éventé ? Le romanesque selon Lawrence reste une « bombe ». S’engouffrent par la brèche ainsi ouverte « des sentiments nouveaux, vraiment nouveaux, une lignée entière de nouvelles émotions ».