A propos des femmes

Susan Sontag

« Peut-être esquivera-t-elle d'une plaisanterie, ou refusera-t-elle de répondre avec une indignation mutine. "Ce n'est pas le genre de question qu'on pose à une dame !" Ou bien, après un instant d'hésitation, embarrassée mais bravache, il est possible qu'elle dise la vérité. Ou qu'elle mente. De toute façon, ni la vérité, ni l'esquive, ni le mensonge ne la soulageront du caractère désagréable de la question. Pour une femme, se voir contrainte d'avouer le nombre de ses années est, passé un certain âge, toujours une petite épreuve. »

Ce recueil rassemble pour la première fois les textes les plus importants sur la condition féminine publiés par Susan Sontag dans les années 1970, un moment d'effervescence conceptuelle sur cette question. Elle y écrit sur la beauté, le vieillissement féminin, la sexualité et le pouvoir, se révélant être une pionnière dans la lutte pour une véritable égalité, tout en restant l'écrivaine polémique qu'elle a toujours revendiqué être. Elle y discute de manière vive avec d'autres penseuses féministes, comme Adrienne Rich. Car ces textes sont aussi l'occasion pour Sontag de s'engager, de se livrer sur son parcours singulier et de dévoiler ce que signifie pour elle de vivre en tant que femme.

À propos des femmes s'oppose à toute forme d'apaisement, appelant à une libération des femmes et à un bouleversement de l'ordre établi par ceux qui exercent le pouvoir. Par ses observations et ses revendications, ce recueil est plus actuel que jamais pour tout discours féministe. Une clé indispensable pour comprendre la modernité, par l'une des intellectuelles les plus originales du xxe siècle.

Le viol, notre culture

Bérénice Hamidi

Depuis #Metoo, une expression a émergé dans le débat public : culture du viol. Souvent mal comprise, elle ne signifie pas que nous vivons dans une société pro-viol. Elle désigne l’ensemble des représentations stéréotypées qui, tout en dénonçant le viol, invisibilisent, normalisent et érotisent des formes de violences dans les rapports sexuels et les relations hommes/femmes. Or, les productions culturelles jouent un rôle non négligeable dans la diffusion de ces représentations. Cet essai interroge donc le rôle des œuvres – toutes les œuvres, les grands classiques comme la pop culture – et explore les diverses stratégies esthétiques, explicites et implicites, qui façonnent nos imaginaires, nos regards et nos désirs. Pour sortir du déni, avec la conviction que de nouveaux modèles de relations sexuelles et affectives sont possibles.

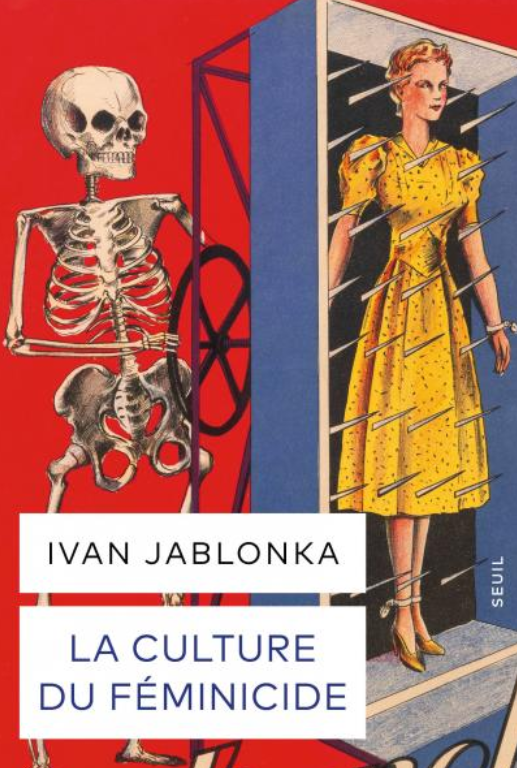

La culture du féminicide

Ivan Jablonka

Les féminicides s’affichent partout. De la Bible à Netflix, tous les arts – mythologie, peinture, théâtre, cinéma, chanson – ont mis en scène le massacre des femmes. Leur mise à mort se décline sous une forme réaliste, mais aussi et surtout symbolique : érotisation du meurtre, esthétique du démembrement, dissection de la belle défunte, escamotage de dames par un magicien, désintégration du robot femelle. Ces représentations narratives et visuelles composent une culture du féminicide.

Tuer des femmes : une longue histoire. Comment le meurtre sexualisé est-il devenu une pièce centrale de nos imaginaires – une évidence, un horizon d’attente, la grammaire de nos livres et de nos films ? En retraçant l’histoire de cette structure de pensée, on comprend comment les sociétés légitiment l’élimination des femmes.

Antoinette Fouque : L'irréductible de la libération des femmes

Jocelyne Sauvard

«Penser en femme d'action, agir en femme de pensée», tel est le credo d'Antoinette Fouque, psychanalyste, philosophe, éditrice, cofondatrice du Mouvement de libération des femmes. On sait qu'elle a enrichi les sciences humaines, politiques, et le monde des Lettres de ses avancées théoriques sur la cause des femmes et la différence des sexes. Mais qui était-elle vraiment, cette audacieuse qui a osé infléchir le cours de l'Histoire pour inscrire chaque jour l'indépendance dans la destinée des femmes ? Mystérieuse Antoinette ! La suivre à travers les méandres de sa trajectoire c'est découvrir la combattante qui agit en femme de coeur, avec ses forces et ses fragilités, ses passions, ses contradictions. Une femme d'honneur qui met au premier plan la libération des femmes, dont les hommes ne sont pas exclus. Une femme d'aujourd'hui qui a pensé pour l'avenir des jeunes générations. Et si Antoinette était encore plus grande que sa légende ? Grâce à des éclairages croisés, des souvenirs en rafale, et des témoignages d'ami(e)s d'Antoinette, Jocelyne Sauvard retrace pour la première fois le destin éblouissant de cette créatrice d'exception dont la voix inoubliable nous prend comme la musique ou le récit d'une histoire d'amour.

Violences sexuelles : quand la justice maltraite

Carine Durrieu Diebolt

L’affaire Pelicot a été comme un lanceur d’alerte sur la victimisation secondaire des victimes de violences sexuelles. On se remémore les mots de Gisèle Pelicot à propos de l’allégation d’une complicité avec son ex-mari : «J’ai l’impression que la coupable c’est moi et que derrière moi les 50 sont victimes».

Le traitement judiciaire des violences sexuelles est actuellement, plus que pour d’autres infractions, maltraitant pour des victimes déjà fragilisées. C’est la double peine : elles ont vécu des violences sexuelles et elles vivent encore des violences judiciaires au-delà de ce qui est nécessaire. Interrogée par le quotidien Sud-Ouest, Carine Durrieu Diebolt – qui défend entre autres des plaignantes contre Gérard Depardieu – souligne que cette «victimisation secondaire» intervient dans «toutes les affaires», soit du fait de l’avocat de la défense, soit du fait des «acteurs de la justice».

C’est la quête d’une conciliation entre les droits de la défense et la protection des victimes, qui a motivé sa démarche de présenter la maltraitance judiciaire des victimes de violences sexuelles à travers quatre affaires, dans une vision prospective. C’est la première fois qu’une avocate écrit sur le sujet. Le sujet est d’actualité.

Si l’affaire Pelicot a mis en lumière la victimisation secondaire, on attend aussi des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui risque de condamner la France pour victimisation secondaire.

Vivre avec les hommes - Réflexions sur le procès Pelicot

Manon Garcia

« Je suis philosophe, je m’intéresse aux rapports entre les femmes et les hommes : après un premier livre sur la soumission des femmes aux hommes, j’ai écrit un ouvrage sur le consentement et les injustices de genre dans la sexualité hétérosexuelle. Je suis aussi une femme de bientôt quarante ans, qui voudrait pouvoir exister dans le monde sans s’inquiéter sans cesse des violences sexistes et sexuelles dont mes amies, mes filles ou moi pourrions être victimes.

J’ai vu les changements apportés par le mouvement #MeToo, je vois le backlash masculiniste qui s’efforce de renvoyer les femmes à leur position de deuxième sexe. Lorsque je découvre les crimes commis sur Gisèle Pelicot, je sais que se condensent dans cette histoire toutes les questions philosophiques qui sont les miennes. J’hésite à aller au procès de Mazan. Puis je me rends à l’évidence : il me faut écrire ce procès et l’expérience que j’en fais, comme philosophe et comme femme. Et tenter de répondre à cette question qui me hante : peut-on vivre avec les hommes ? »

La Chair des autres

Claire Berest

« Trouver la bonne distance est une question qui vous obsède quand vous écrivez. Mais quand vous écrivez sur une tragédie réelle et non fictionnelle, advenue à d’autres, cette réflexion vous harcèle. Rien ne peut être parfaitement honnête, ni le proche ni le lointain.

Pour se donner le droit de parler de l’autre, la politesse serait de dévoiler d’où l’on parle. De faire corps, sans s’effacer. »

Depuis toujours, Claire Berest ausculte le point de bascule de nos vies, que ce soit dans l’espace du couple ou dans l’espace social. En 2024, elle a suivi les audiences du procès des viols de Mazan pour Paris Match.

De cette expérience et de son obsession du fait divers, dans un subtil jeu de miroir entre introspection et enquête, elle signe un récit fascinant sur les coulisses du mal et sur une femme devenue l’emblème du combat féministe.

125 et des milliers

Sarah Barukh & Collectif

125 personnalités racontent 125 victimes de féminicides

En France, une femme est assassinée par son conjoint tous les deux jours et demi en moyenne, soit environ 125 femmes par an. Qui se cache derrière ces chiffres ? 125 personnalités de la littérature, du monde politique et artistique prennent la plume et racontent les vies de ces femmes broyées et deviennent ainsi leurs ambassadrices. Pour une fois, les victimes ont un visage.

À travers son parcours de femme victime de violence conjugale ainsi que la participation de plusieurs professionnels (psychiatres, avocats, associations, etc.), Sarah Barukh donne également des clefs pour comprendre l’emprise et la violence.

Un livre pour se souvenir mais aussi pour réfléchir collectivement afin que ces meurtres cessent.

Notre silence nous a laissées seules

Judith Chemla

J'ai obéi à la violence.

Malgré moi.

Nous en sommes tous là.

Avant d'oser regarder le monde tel qu'il est.

Avant d'oser parler.

Entretien dans les Inrocks (2 février 2024) :

"Le premier livre de Judith Chemla est un chemin. Un chemin vers la lumière et vers la vie, d’abord, pour celle dont le visage tuméfié s’est affiché sur Instagram un 4 juillet, en 2022, révélant les violences subies un an plus tôt au sein de son couple. Dans Notre silence nous a laissées seules, qui vient de paraître chez Robert Laffont, Judith Chemla raconte : deux relations conjugales consécutives violentes (l’autrice a souhaité anonymiser les protagonistes, qu’elle désigne par “Le Prince” et “Le Loup”), aussi bien physiquement que psychologiquement, qui l’ont vue mourir un peu, avant qu’une sage-femme ne lui annonce, au cours d’un avortement, sa propre (re)”naissance”. L’amour qui n’en est pas, le mécanisme infernal de l’emprise, la sidération, les rechutes, l’aliénation, l’impuissance de la justice, l’incapacité de la société à protéger les mères et les enfants, l’impunité des agresseurs. Mais aussi l’extrême consolation de l’art, la bienveillance qui répare, la sororité qui panse, la maternité qui exige. ..."

# Metoo - Le combat continue

Collectif

Mediapart est le journal qui a le plus documenté et accompagné en France ce « mouvement social mondial » qu’est devenu #MeToo. Ce livre témoigne de ce bouleversement politique, social, intime et culturel qui ne s’arrête plus depuis l’émergence planétaire du fameux hashtag à l’automne 2017. On y trouve des enquêtes et des analyses au plus près des mobilisations et des changements politiques, précédés ou suivis d’entretiens inédits avec des spécialistes (sociologues, historien·nes, etc.) dont Michelle Perrot, Mérabha Benchikh, Christelle Taraud, Fanny Gallot, Alex Mahoudeau, Chowra Makaremi, Kaoutar Harchi. Ainsi, cet ensemble de contributions permet-il de saisir ce qui se joue dans cette grande vague féministe porteuse d’espoir. Quels sont les enjeux de la période actuelle, à l’heure où la réaction patriarcale et antiféministe face à #MeToo prend de l’ampleur_?

#MeToo. Le combat continue ne cache pas les difficultés politiques et judiciaires de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les reculs et les menaces (montées des LGBTQphobies, remises en question du droit à l’avortement) partout dans le monde (aux États-Unis, ainsi qu’en Iran, en Afghanistan, en Russie…), mais il fait aussi honneur à l'incroyable mobilisation de la société, à l’importance des luttes féministes notamment au travail, et aux avancées permises par le mouvement.

Au NON des femmes - Libérer nos classiques du regard masculin

Livre de Jennifer Tamas

Rien ne semble plus incongru que de prendre appui sur la société d’Ancien Régime pour penser le refus féminin. Assignées au devoir de « réserve » par les traités de civilité et au silence ou à la « feinte résistance » par les codes de séduction, les héroïnes de la littérature classique n’auraient rien à nous transmettre, surtout pas le pouvoir de dire « non ». On aurait pu croire l’affaire pliée sans la sagacité de Jennifer Tamas. Car, à leur manière, les femmes du Grand Siècle ont résisté, elles ont désobéi, et de ces combats à bas bruit il demeure des traces. Sous les images de princesses endormies célébrées par l’industrie du divertissement se cachent de puissants refus, occultés par des siècles d’interprétations patriarcales. Jennifer Tamas les exhume avec courage et subtilité, elle traque l’expression du féminin sous le regard masculin et tend savamment l’oreille vers le bruissement des voix récalcitrantes. Conviant les figures dissidentes des siècles anciens, du Petit Chaperon rouge à Bérénice, elle vivifie le discours féministe et trouve chez Marilyn Monroe le secret d’Hélène de Troie. Elle révèle ainsi, non sans un brin d’irrévérence, un magnifique matrimoine, trop longtemps séquestré dans les forteresses universitaires.

Je suis dehors - Quelle vie pour les femmes après la prison ?

Livre d'Elvire Emptaz

Quatorze femmes brisent un tabou : la sortie de prison. Car la libération, angle mort de la politique carcérale, se révèle bien plus périlleuse que pour les hommes.

Il faudra réapprendre les gestes du quotidien. Renouer avec le corps. Beaucoup ne porteront plus de bleu, la couleur des gardiens.

D’autres achèteront du parfum capiteux pour oublier l’odeur.

Certaines retrouveront leurs enfants, devenus grands.

Dehors, c’est un terrain miné, surtout pour les victimes de violences conjugales, qui ont vécu la prison comme un répit.

Ces voix déchirantes s’élèvent grâce au talent d’Elvire Emptaz. Leïla Slimani, qui préface le livre, ne s’y est pas trompée : il fallait cette délicatesse pour écrire, enfin, ces destins tranchés à la lumière du jour.

La difficile sortie des détenues : « On m’a dit : “Vous sortez demain à 7 heures.” Le monde s’est écroulé »

Une note de lecture

dans L'OBS

- Lire ICI

Débrouille-toi avec ton violeur

Livre de Infernus Iohannes (signature collective)

Débrouille-toi avec ton violeur est un recueil de textes écrits et traduits par des femmes révoltées, fortes, indignées par l'injustice et la laideur. Miaki Ono s'insurge contre la bestialité de tout acte sexuel et la mise en condition des filles pour qu'elles acceptent comme étant naturel d'être pénétrées par des mâles. Molly Hurricane, plus politique, est en révolte contre les vainqueurs éternels et leurs mensonges, contre ceux qui ont le pouvoir. Maria Soudaïeva, poétesse inspirée entre toutes, est en insurrection contre tout ce qui existe, contre le réel, contre la mort, et pour une alliance onirique et guerrière entre petites sœurs. Très distinctes, ces voix se rejoignent dans l'affirmation d'un féminisme incendiaire.

« J'aime ces plaintes horrifiées, ces appels, ces chants poétiques, ces fulgurances. Personnellement, je n'ai aucune raison de mettre des bémols à ces puissantes clameurs. » (Antoine Volodine)

L'impensé de l'IVG - Douze femmes. Douze expériences singulières. Douze récits sans jugement.

Livre de Dominique Costermans

La parole féminine se libère peu à peu dans de nombreux champs jusque-là secrets, ou discrets : les règles, le harcèlement, le viol, l’injonction à la jeunesse et à la minceur, le post-partum, et plus récemment l’endométriose ou la maternité regrettée. Pourtant, l’avortement reste toujours un tabou. De quoi ce silence est-il le signe ? Entre les discours clivants, il ne reste guère de place pour le vécu, le sensible, la singularité des expériences.

Forte de sa pratique d’écrivaine du réel, Dominique Costermans a rencontré douze femmes qui ont eu recours à l’IVG. Avec ces douze récits, ces douze confidences courageuses et souvent bouleversantes, l’autrice espère entrouvrir la porte à un autre discours sur l’avortement, bienveillant, respectueux, libérateur.

Mozart était une femme

Livre de Aliette de Laleu

Une histoire de la musique classique au féminin.

Non, Mozart n’était pas une femme. Mais Mozart aurait pu être une femme : Maria Anna Mozart fut, comme son frère, un prodige de la musique, avant de devoir se marier et de disparaître de la scène – mais aussi des livres, des films et de l’histoire. Résultat : personne ne se souvient d’elle.

Qui peut se vanter de pouvoir citer ne serait-ce qu’une compositrice ? Connaissez-vous… Cassienne de Constantinople, l’une des premières de l’histoire ? La flamboyante Hildegarde de Bingen, femme de pouvoir et pionnière de la musique médiévale ? Ou encore Élisabeth Jacquet de La Guerre, protégée de Louis XIV et claveciniste de génie ? Quant à Hélène de Montgeroult, après avoir échappé à la guillotine grâce à sa virtuosité, elle rédige l’une des plus importantes méthodes d’enseignement du piano de l’histoire. D’autres, comme Clara Schumann, Fanny Mendelssohn ou Alma Mahler, ont vu leur talent et leur prénom rester dans l’ombre d’un grand homme.

Compositrices, instrumentistes, cheffes d’orchestre, fondatrices d’ensembles… nombreuses sont celles qui ont dû renoncer au succès. Pourtant, la musique classique leur doit beaucoup.

Femmes de lettres en Bretagne - MATRIMOINE LITTÉRAIRE AU FÉMININ

Livre de Goater Jean-Marie - Pairel Gaëlle - Thomas Claude - Roy Geneviève

De Marie de France à Fanny Raoul, qui composa un des premiers livres féministes en 1801, Opinion d'une femme sur les femmes, d'Angèle Vannier à Danièle Collobert, de Fabienne Juhel à Méredith Le Dez, ce n'est pas moins d'une centaine de portraits qui viendront compléter une analyse synthétique et historique de ce matrimoine littéraire. Bien souvent les écrivaines sont les grandes oubliées des programmes d'étude, et pourtant, elles sont nombreuses à avoir écrit et composé des oeuvres importantes. Une contribution foisonnante à l'image de la littérature d'aujourd'hui.

[Présentation sur le site UNIDIVERS.fr, le 10/01/2022]

Femmes dans la guerre - Témoignages 1939-1945

Livre de Hélène Gestern

Évoquer la guerre de 39-45, c’est aussitôt faire surgir des images familières dans la mémoire collective : l’Occupation, l’Exode, les camps, les bombardements… Mais questionner cette mémoire à travers les témoignages de femmes « ordinaires », c’est en faire émerger des visages plus intimes et toucher du doigt une vie quotidienne qui, en dépit des événements, de l’absence des pères et des maris, doit continuer.

Ce livre présente un choix de témoignages inédits, déposés au centre d’archives de l’Association pour l’autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (APA). Ces textes nous racontent l’histoire d’héroïnes de l’ombre, de résistantes du quotidien, qui ont porté sans se plaindre leur part du fardeau, parfois dans une terrible solitude. Les plus âgées devaient trouver les moyens de soigner, nourrir, éduquer leurs enfants ; les adolescentes, les très jeunes femmes à l’orée de leur vie, au lieu d’étudier, se marier ou profiter des plaisirs de leur âge, devenaient agent de liaison, radiotéléphoniste ou prenaient un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille. Certaines femmes, au bout de la route, voyaient leur mari arrêté ou, pire, connaissaient elles-mêmes la prison et la déportation. Mais malgré la noirceur de l’époque, le goût de vivre, de se battre et d’espérer réapparaît, bien vivant, dans ces récits mus par un désir ardent de transmission.

J’ai tenté de composer avec ces voix, certaines graves, d’autres vives et attachantes, une sorte de mosaïque ; les pans de vie qu’elle assemble forment en creux un tableau de la condition de ces femmes, dont les destinées furent brutalement coupées en deux par la grande Histoire. H. G.

En finir avec l'homme - Chronique d'une imposture

Livre d'Eliane Viennot

« Homme. – Animal raisonnable. En ce sens, il comprend toute l’espèce humaine, et se dit de tous les deux sexes » (Dictionnaire de l’Académie, 1re édition, 1694).

Depuis quand, pourquoi, par quel détour le mot « homme » en est-il venu à désigner le genre humain tout entier ? Et comment se fait-il que tant de francophones ne songent pas à questionner cet usage totalisant ?

Au fil d’une passionnante enquête, Éliane Viennot revient sur l’étymologie du terme, sur son sens premier et son sens sublimé par la grâce d’institutions puissantes, sur les contradictions et les confusions que cela n’a pas manqué de provoquer. Ce livre est l’histoire d’un abus de langage qui a hissé le mâle de l’espèce au rang de représentant absolu de l’humanité.

Au pays de l’Homme de Cro-Magnon, du Musée de l’Homme, des Maisons des Sciences de l’Homme, des Droits de l’Homme, etc., cette histoire relève d’une exception française qui sent fort l’imposture masculiniste. Il est temps que le bonhomme regagne son lit – sémantiquement parlant – et laisse place aux autres individus du genre Homo : tous les humains, hommes compris.

[Une recension sur le site ENTRE LES LIGNES ENTRE LES MOTS - 22/12/2021

Le/la Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms

Un livre de Bernard Cerquiglini

La querelle de la féminisation des noms de métiers (titres, grades, fonctions…) est exemplaire du rôle de la langue dans notre pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les plus rapides et les plus étendus de son histoire. Mêlant, tout comme l’interminable débat orthographique, le linguistique et le politique, opposant les conservateurs et les interventionnistes, confrontant le patrimonial et le fonctionnel, elle fait du français une langue querelle. La récente controverse sur l’écriture inclusive l’a montré à nouveau.

Rien n’est plus passionnant que les aventures de notre langue si on sait nous les raconter. Et c’est bien le talent de Bernard Cerquiglini, qui a su, au fil de ses livres, allier l’humour à la science du français tel qu’on le parle. Il retrace ici l’histoire savoureuse de cette féminisation, les arguments de ses acteurs, leurs hauteurs de vue et parfois leurs petitesses...

Bernard Cerquiglini est un linguiste français, universitaire. Il a exercé de nombreuses fonctions au ministère de l'Éducation nationale, au Conseil supérieur de la langue française. Il présente l'émission quotidienne de format court Merci professeur! sur TV5 Monde et est l’auteur de nombreux ouvrages.

L'autre langue des femmes

Livre de Léonora Miano

« L’ “autre” langue des femmes, c’est la parole qui émerge lorsqu’elles se définissent pour ce qu’elles sont, pas en fonction de ce qui leur est infligé.

Ce langage fut toujours parlé en Afrique, continent qui enfanta des dynasties de “grandes royales”, contredisant ainsi la posture victimaire d’un certain activisme occidental.

S’appuyant sur l’histoire, les mythes, spiritualités et pratiques sociales des Subsahariennes, l’auteur nous initie à un riche matrimoine qui révèle la variété des potentialités féminines.

Les femmes impressionnantes dont elle nous conte les aventures régnèrent sur des sociétés patriarcales, donnèrent une terre à leur peuple en exil, firent du plaisir sexuel un droit, s’engagèrent dans les luttes anticoloniales qu’elles financèrent souvent grâce à leur fortune personnelle, furent conscientes de leur valeur en tant qu’individus souverains.

Pourtant, la riche expérience des Africaines subsahariennes reste méconnue. Sans s’identifier à ces femmes ni voir en elles des références, on entend leur prescrire un modèle d’émancipation.

La “sororité” reste une vue de l’esprit, compte tenu des rapports de domination existant entre femmes. L’histoire a doté les unes d’un pouvoir symbolique, politique et économique dont les autres ne jouissent pas. Cette dissymétrie fondamentale est occultée par la centralité conférée à la question de l’hégémonie masculine, censée définir et fédérer les femmes.

Des rapports entre elles, reproduisant l’association de la cavalière et de la jument, permettent-ils de faire cause commune ? » L.M

Violence(s)

Livre de Paule Andrau

Au début, elles étaient trois, une trinité niée, une trinité sans autre lien que la souffrance et le lieu de souffrance où elles se trouvaient rassemblées, l’hôpital. Elles n’ont pas de nom : elles en ont si peu pour les autres, comment en auraient-elles un pour elles-mêmes ? Mises bout à bout, les bribes de leur destin se sont constituées en un continent sinistré : paroles de femmes jamais dites, bruits intérieurs aux femmes quand elles se taisent, quand elles deviennent invisibles aux autres, quand elles attendent. Car elles passent leur vie à attendre : leurs hommes, leurs enfants, leur vie même. Attendre.

Et cette trinité, paradigme de la femme moderne, s’est étoffée : elle s’est trouvée des disciples, douze autres, celles niées, rabaissées, humiliées, frappées, violées, torturées, avant d’être tuées, juste parce qu’elles « sont femmes », celles dont on parle dans nos journaux et qu’on oublie mais dont le cri de mort retentit sans cesse tout au long de la journée des autres femmes. À travers ces paroles, ces cris interdits par toutes les conventions et les représentations de la femme qu’on diffuse au quotidien, elles témoignent de la violence qu’appelle partout cet « état de femme ». Toutes, même celles dont on dit qu’elles « ont réussi », savent combien d’épreuves elles ont dû surmonter au nom du « genre » auquel elles appartiennent.

Ce roman qui les arrache à Twitter et Facebook les fait entrer dans la littérature pour ce qu’elles sont : des héroïnes du quotidien que sauvent leur courage et leur force de résilience, au bout du chemin.

Agrégée de lettres classiques et professeur de chaire supérieure, Paule Andrau a longtemps enseigné la littérature. Elle n’a pas écrit jusqu’ici : un travail passionnant, une famille, une maison, et peut-être aussi des barrières longues à tomber. Quand c’est venu, c’est venu par lambeaux, des bribes de destins sur les tickets de caisse des grandes surfaces. Elle a orchestré cette “partition” en imaginant ces histoires morcelées et inaudibles.

[Une recension dans EN ATTENDANT NADEAU, le 22/09/2021]

Le dérisoire tremblement des femmes

Livre de Salma Kojok

Un roman sur la condition féminine en Afrique de l'Ouest ou comment se comporter lorsqu'on est méditerranéenne et qu'on atterrit à Dakar et Abidjan Jeune fille, Dounia prend le bateau de Beyrouth pour retrouver son mari Farid émigré en Côte d'Ivoire. À travers son récit de vie, mêlé à celui de sa fille, ce roman raconte ce que fait l'exil aux corps des femmes et à leurs langages.

L'écriture, à la fois simple et sublime, véhicule des couleurs, des parfums, des caresses, des regards, saisissant l'éphémère dans la lumière posée sur les visages ou sur les objets. Elle donne à voir ce que cache souvent la prose, ce plomb chargé de mots, de vocables, de tout ce fatras grammatical derrière lequel, d'ordinaire, se dérobe et s'efface l'écrivain. Là, rien de tel. Tout est dit dans la magie des silences, des retraits et des interrogations qui réinventent la langue du roman.

[Entretien avec l''autrice le 12/09/201]

[Recension dans L'ORIENT-LE JOUR, le 27/01/2020]

Rien ne t'appartient

Livre de Nathacha Appanah

« Elle ne se contente plus d’habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en moi, contre mes flancs, elle veut sortir et je sens que, bientôt, je n’aurai plus la force de la retenir tant elle me hante, tant elle est puissante. C’est elle qui envoie le garçon, c’est elle qui me fait oublier les mots, les événements, c’est elle qui me fait danser nue. »

Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. C’est la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les démons de son pays.

À travers le destin de Tara, Nathacha Appanah nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même pour préserver son intégrité.

|un entretien sur France Inter, le 10/09/2021]

Un détail mineur

Livre d'Adania SHIBLI

En 2003, un quotidien israélien, Haaretz, révèle qu’en août 1949 des soldats ont kidnappé, violé collectivement, puis tué et enterré une jeune bédouine du Néguev. Un crime qui s’inscrit dans la lignée des massacres commis à cette époque charnière pour terrifier ce qui restait des habitants de cette zone désertique.

Soixante-dix ans plus tard, Adania Shibli s’empare de cet “incident” dans un récit qui s’articule en deux temps nettement marqués. La première moitié relate le déroulement du crime avec une objectivité quasi chirurgicale. Elle met en scène deux personnages principaux : un officier israélien anonyme, maniaque de l’ordre et de l’hygiène, qui envahit les pages de sa présence hypnotique, et sa victime, comme lui jamais nommée. La seconde partie est narrée à la première personne, sur un ton très subjectif et ironique, par une Palestinienne d’aujourd’hui, obsédée par un “détail mineur” de l’incident : le fait qu’il se soit produit vingt-cinq ans jour pour jour avant sa naissance. Bravant les obstacles imposés par l’occupant, elle parvient à se rendre dans le Néguev dans l’espoir d’exhumer le récit occulté de la victime. Mais la détective en herbe ne tardera pas à tourner en rond…

Longuement mûri, ce roman décapant dénonce en peu de pages, au-delà du contexte israélo-palestinien, le viol comme banale arme de guerre, et aborde subtilement le jeu de la mémoire et de l’oubli.

[un article de EN ATTENDANT NADEAU par Jean-Loup Samaan 10 janvier 2021

Service ou servitude - Essai sur les femmes toutes mains

Livre de Geneviève Fraisse (1è édition 1979 - Réédition Points)

Si, à la suite du mouvement #MeToo, la prise de parole des femmes s’est exprimée avec une ampleur inattendue, aujourd’hui à qui incombe concrètement tant la charge matérielle que mentale du « service domestique » ?

Cette nouvelle édition de l’ouvrage précurseur de Geneviève Fraisse retrace la généalogie de la notion de service – de la domesticité au paradigme du care, de la question de l’emploi et de la hiérarchie sociale entre femmes à celle de la solidarité, du service « à la personne » à la construction d’une société commune aux deux sexes.

Rendre au mot de « service » toute sa polysémie, analyser l’histoire du travail des femmes et de leur émancipation à travers une pensée de l’égalité et de la justice, telle est la grande originalité de ce livre.

"Ce livre, devenu Service ou servitude, peut être lu comme un essai sur l’intersectionnalité avant l’heure, qui, explorant l’« opacité » de l’idée de service, définit les enjeux qu’il recouvre, au croisement de la question sociale, de la question de genre et de la relation cruciale de l’une et l’autre à l’intimité des corps et des lieux." Fl. Go (Le Monde)

Combats et métamorphoses d'une femme

Livre d'Edouard Louis

Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l’écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq ans, elle s’est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre est l’histoire de cette métamorphose.

Entretien avec l'auteur (sur France Culture (5 avril 2021))

"Quand j'ai commencé à écrire, je l'ai fait avec cette idée que, au fond, le monde social reposait en chacun de nous et que, de par une démarche autobiographie, de par l'écriture de soi, on pouvait raconter le monde. J'ai connu dans ma vie des gens des classes populaires. J'ai rencontré des gens de la bourgeoisie. J'ai vu des femmes. J'ai vu des gays. J'ai vu des hétérosexuels. J'ai vu beaucoup de réalités qui m'entouraient. Et ce que j'essaie de faire avec ce livre sur ma mère et avec les autres, c'est au fond de produire une forme de grande fresque du monde social à partir d'une démarche autobiographique. Ce serait produire une forme de geste balzacien."

Ecouter l'intégralité de l'entretien

Si je disparais

Roman graphique de Brianna Jonnie et Nahanni Shingoose

« Mon nom est Brianna Jonnie. J’ai quatorze ans. Je suis autochtone.

J’ai plus de chances de disparaître que mes pairs »

En 2016, Brianna a écrit une lettre ouverte de dénonciation pour sensibiliser le public à la négligence des services de police dans la recherche des femmes autochtones disparues.

Si je disparais est un roman graphique coup de poing, basé sur une histoire vraie, ou plutôt sur trop d’histoires vraies.

La disparition et le meurtre de femmes et de filles autochtones ne sont PAS uniquement des problèmes autochtones canadiens. Ce sont des tragédies qui relèvent des droits humains partout dans le monde.

["Au Canada, des femmes autochtones sont tuées dans l'indifférence quasi générale" - site SLATE.fr]

Je veux me battre partout où il y a de la vie

Livre de Clara Zetkin

En stratège, Clara Zetkin a ouvert la voie vers un monde délivré du suprématisme masculin. Loin d'être une observatrice impartiale, c'était une militante très engagée ; une vraie pionnière.

Angela Davis

En plus d'être féministe, celle qui a inventé la Journée internationale des femmes, célébrée tous les 8mars, était aussi révolutionnaire, pacifiste et antifasciste, députée pendant treize ans et amie fidèle de Rosa Luxemburg. Ce livre, coordonné et introduit par la journaliste Florence Hervé, rassemble des lettres, des discours et des textes théoriques, une biographie et des portraits par différents auteurs de celle qui voulait se battre « partout où il y a de la vie».

Les siestes du grand-père

Livre de Monia Ben Jémia

« La maison des grands-parents résonnait des musiques des fêtes et du silence de l’inceste. Lumineuse, joyeuse, emplie de musique et des cris de joie des enfants et des you you. Et sombre, effrayante, enfouie dans un épais silence ; on y entrait par une grande porte vitrée, protégée de fer forgé noir, les barreaux de sa prison.»

Dans ce récit, d'une implacable justesse, la victime relate une enfance qui a toutes les apparences d’un temps paisible, joyeux, sans souci. Pourtant, malmenée par les caprices et l'autorité perverse d'un parent faussement aimant, cette enfance a été volée, violée dans le plus grand secret. À l'étage, à mi-ombre, à l'heure de la sieste la pieuvre venait déployer ses tentacules et s'emparer de la victime. Une image d'effroi qui la poursuivra à jamais.

Ce livre, entre réalité et fiction, vient témoigner contre l'oubli et le silence, parce qu'il faut que le crime soit nommé, parce qu'il est illégitime de confisquer la mémoire de l'autre, parce que les grandes blessures tues se referment mal et exigent d'être reconnues et soulagées.

[Entretien avec l'auteure dans LE MONDE du 16/02/2021]

Ce genre de petites choses

Livre de Claire Keegan

En cette fin d’année 1985 à New Ross, Bill Furlong, le marchand de bois et charbon, a fort à faire. Aujourd’hui à la tête de sa petite entreprise et père de famille, il a tracé seul sa route : élevé dans la maison où sa mère, enceinte à quinze ans, était domestique, il a eu plus de chance que d’autres enfants nés sans père.

Trois jours avant Noël, il va livrer le couvent voisin. Le bruit court que les sœurs du Bon Pasteur y exploitent à des travaux de blanchisserie des filles non mariées et qu’elles gagnent beaucoup d’argent en plaçant à l’étranger leurs enfants illégitimes. Même s’il n’est pas homme à accorder de l’importance à la rumeur, Furlong se souvient d’une rencontre fortuite lors d’un précédent passage : en poussant une porte, il avait découvert des pensionnaires vêtues d’horribles uniformes, qui ciraient pieds nus le plancher. Troublé, il avait raconté la scène à son épouse, Eileen, qui sèchement lui avait répondu que de telles choses ne les concernaient pas.

Un avis qu’il a bien du mal à suivre par ce froid matin de décembre, lorsqu’il reconnaît, dans la forme recroquevillée et grelottante au fond de la réserve à charbon, une très jeune femme qui y a probablement passé la nuit. Tandis que, dans son foyer et partout en ville, on s’active autour de la crèche et de la chorale, cet homme tranquille et généreux n’écoute que son cœur.

Claire Keegan, avec une intensité et une finesse qui donnent tout son prix à la limpide beauté de ce récit, dessine le portrait d’un héros ordinaire, un de ces êtres par nature conduits à prodiguer les bienfaits qu’ils ont reçus.

["Bonnes sœurs et mauvaises filles" - note dans la CANARD ENCHAINE du 30 décembre 2020]

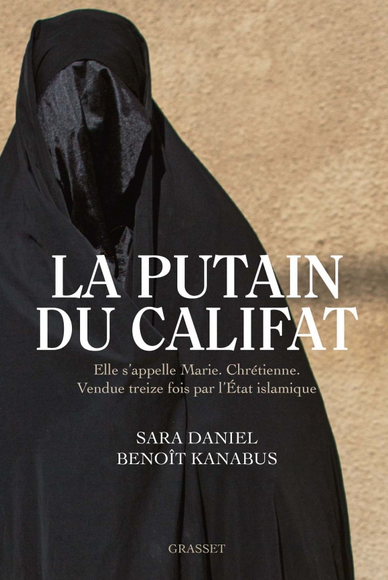

La putain du Califat

Livre de Sara Daniel et Benoît Kanabus

Le manuel de l’esclavage, c’est un peu la Convention de Genève du djihadisme, écrite par une génération qui croit vivre dans l’Arabie du viie siècle tout en regardant Game of Thrones, où les scènes de bordels servent d’intermèdes aux décapitations… Esclave de douze maîtres, vendue et revendue de Qaraqosh en Irak à Raqqa en Syrie, l’histoire de Marie dessine la géographie de l’État islamique. Et sa théologie : tous les péchés des hommes se sont incarnés dans son corps de femme… »

Marie nous a confié son histoire : elle a exigé que tout soit raconté, que rien ne soit omis. Son récit bouleversant est celui d’une chrétienne capturée par les djihadistes, qui veut vivre, qui se bat, qui refuse de se laisser briser par la bestialité des hommes. Et celui de la victime, souillée, torturée, violentée, qui découvre finalement comment on est accueilli par les siens quand on revient de l’enfer.

Ce livre montre les exactions commises au nom de la charia. Il oblige à voir comment les fondamentalistes, qui n’ont d’yeux que pour les vierges du Paradis, transforment les femmes en putains.

Le consentement

Livre de Vanessa Springora [parution en Livre de poche]

« Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. ».

Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit les dérives d'une époque et d'un microcosme littéraire aveuglé par le talent et la notoriété.

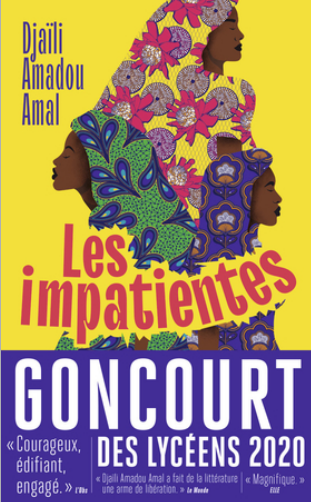

Les impatientes

Livre de Djaïli Amadou Amal [Le livre a reçu le prix Goncourt des Lycéens 2020]

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?

Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes.

[Note de lecture parue dans LA PROVENCE et reprise du Facebook de l'éditeur]

[Note de France Info du 5/11/2020]

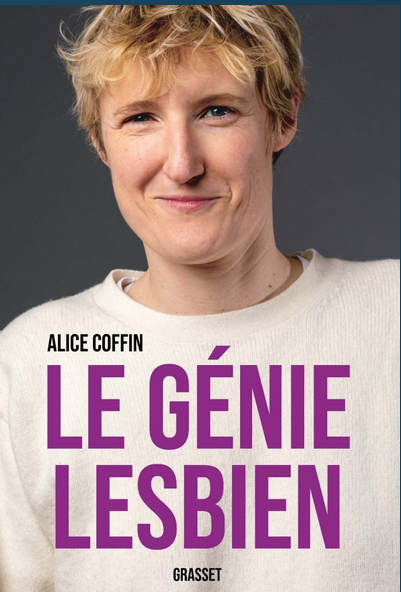

Le génie lesbien

Livre d'Alice Coffin

« Enfant, je m’imaginais en garçon. J’ai depuis réalisé un rêve bien plus grand : je suis lesbienne. Faute de modèles auxquels m’identifier, il m’a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Puis j’ai découvert une histoire, une culture que j’ai embrassées et dans lesquelles j’ai trouvé la force de bouleverser mon quotidien, et le monde. »

Journaliste dans un quotidien pendant plusieurs années, la parole d’Alice Coffin, féministe, lesbienne, militante n’a jamais pu se faire entendre, comme le veut la sacrosainte neutralité de la profession. Pourtant, nous dit-elle, celle-ci n’existe pas.

Dans cet essai très personnel, Alice Coffin raconte et tente de comprendre pourquoi, soixante-dix ans après la publication du Deuxième sexe, et malgré toutes les révolutions qui l’ont précédé et suivi, le constat énoncé par Simone de Beauvoir, « le neutre, c’est l’homme », est toujours d’actualité. Elle y évoque son activisme au sein du groupe féministe La Barbe, qui vise à « dénoncer le monopole du pouvoir, du prestige et de l’argent par quelques milliers d’hommes blancs. » Elle revient sur l’extension de la PMA pour toutes, sur la libération de la parole des femmes après #Metoo ; interroge aussi la difficulté de « sortir du placard ». Et sans jamais dissocier l’intime du politique, nous permet de mieux comprendre ce qu’être lesbienne aujourd’hui veut dire, en France et dans le monde.

Combattif et joyeux, Le génie lesbien est un livre sans concession, qui ne manquera pas de susciter le débat.

[une tribune de Caroline de Haas à propos du livre]

Je suis une sur deux

Livre de Giulia Foïs

Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. Alors on va faire un truc, si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, tu me lis quand tu veux. D’accord ? Moi, j ’ai des choses à te dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. D’ailleurs, c’est peut-être par là que je devrais commencer : sens-toi libre de tout, tout le temps, et surtout de refuser. Ton « non » est un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. Même si on vient de te le piétiner. Alors, par exemple, tu peux dire : « Non, Giulia, je ne te lirai pas, pas tout de suite, et peut-être même jamais.» Mais je vais juste poser ça là.

[Entretien de l'auteure à la RTBF, le 14 mars 2020 - vidéo intégrale et extraits

Livres sur les femmes victimes de violences (rentrée 2020)

Le site LIVRESHEBDO propose les livres de la rentrée 2020 ayant pour thème les violences subies par les femmes

"Société misogyne, conjoints violents, harcèlement au travail... La libération de la parole des femmes sur les violences qu'elles subissent au quotidien a donné naissance à une myriade de récits à paraître à la rentrée. La mise en mots de ces blessures, diffuses ou vivaces, guéries ou à vif, empêche les victimes de tomber dans l'oubli et révèle l'enchevêtrement complexe de la domination masculine, évidente dans sa violence ou dissimulée dans les mœurs et les normes...."

C'est la première fois que je vis longtemps

Livre de Lise Poirier Courbet

Vingt ans après les faits, dans le cahier rouge et noir, la narratrice écrit son journal, celui de l'enquête qu'elle mène auprès de ses frères et sœurs et à partir des pièces du procès. Dans le cahier bleu, elle fait vivre l'adolescente de seize ans avant et juste après le viol. Elle écrit la traversée de l'événement comme une tentative d'apprivoiser quelque chose qui ne peut jamais l'être. "L'écriture, un cri muet qui me protège"

Une vidéo de la séance de présentation du livre par l'auteure, le 11 octobre 2019 à Paris ICI

Déni - Mémoire sur la terreur

Livre de Jessica Stern

Jessica Stern, spécialiste reconnue en matière de terrorisme, met en regard pour la première fois son remarquable parcours professionnel avec un parcours personnel soigneusement tu jusque-là, marqué lui aussi, comme elle le révèle, par la terreur: celle d’un viol subi à l’âge de quinze ans, mais aussi celle d’un trauma générationnel lié à la Shoah.

Dans ce récit inédit, l’autrice reprend peu à peu possession de son histoire, notamment en remontant la piste de son violeur. Grâce à une investigation de terrain et à un véritable travail d’auto-analyse, elle livre ici une réflexion approfondie sur le processus de déni : déni des victimes et de leur entourage, mais aussi d’une société tout entière. Bien plus qu’un témoignage de victime, ce « mémoire » se présente sous la forme d’une enquête passionnante, menée sur plusieurs fronts. Un document explosif, qui tient en haleine jusqu’à la fin.

- La fiche du livre

- La préface de Jessica Stern (publiée sur le site https://entreleslignesentrelesmots.blog)

Laëtitia

Livre d'Ivan Jablonka

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du "présumé coupable", précipitant 8 000 magistrats dans la rue, en février 2011. Mais Laëtitia Perrais n'est pas un fait divers.

Comment peut-on réduire la vie de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a emporté ? Pendant deux ans, Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, ses amis, les responsables des services sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'enquête, gendarmes, juges d'instruction, procureurs, avocats et journalistes, avant d'assister au procès du meurtrier, en octobre 2015. De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le fait divers comme un objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer.

Ivan Jablonka poursuit son projet d'exploration des frontières entre littérature, histoire et sciences sociales. Ce livre est une expérience d'écriture autant qu'une enquête, destinée à rendre à Laëtitia sa singularité et sa dignité.

La dangereuse

Livre de Loubna Abidar et Marion Van Renterghem

Au Maroc, elle dérange. Trop libre. Trop franche. Trop vraie. Trop femme.

Loubna Abidar est devenue un symbole, l’incarnation d’une résistance. Jamais elle ne baisse les yeux, jamais elle ne retient ses mots. Elle en a acquis un surnom : « Abidar la dangereuse ».

Le succès international du film Much Loved (2015), où elle joue le rôle d’une prostituée, lui a valu d’être nominée pour le César de la meilleure actrice. Mais aussi d’être traitée de « pute », menacée de mort et agressée dans son pays. Sa faute ? Avoir osé briser des tabous sur la nudité, la prostitution, la place des femmes dans une société machiste.

Au fil de ce livre écrit avec Marion Van Renterghem, grand reporter au Monde, Loubna Abidar raconte son combat.Son enfance dans la pauvreté. La violence et l’hypocrisie des hommes. Le poids des traditions et du mensonge. Sa découverte du cinéma, qui l’a à la fois sauvée et piégée.

De la médina de Marrakech aux marches du Festival de Cannes, c’est un long voyage vers la liberté, un message aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.

Les violences conjugales

Livre de Liliane Daligand

Fléau social mondial, les violences conjugales touchent tous les membres de la cellule familiale, à commencer par les femmes. En France, elles seraient 10 % à en subir.

La culpabilité et la honte empêchent souvent les victimes de parler. Comment rompre la loi du silence ? Le mieux reste encore de recourir à un tiers formé à la clinique des violences conjugales.

Dans cet essai, le docteur Liliane Daligand réaffirme qu’il existe des thérapies et des expertises efficaces pour lutter contre ce phénomène qui concerne tous les milieux sociaux. Accompagnement, soutien, prise en charge médicale, sociale et judiciaire… Autant de pistes qui permettent de sortir de la situation d’emprise qui caractérise toute violence conjugale.

La déferlante # MoiAussi - Quand la honte change de camp

Livre de Brigitte Paquette

#MoiAussi, #MeToo, #BalanceTon Porc, ces mots-clics ont été écrits des milliers de fois sur les réseaux sociaux par des femmes – et aussi par des hommes – qui ont été victimes de violence sexuelle.

Ce mouvement international de dénonciation des crimes des harceleurs et des agresseurs sexuels a constitué une véritable vague de fond qui a ébranlé la domination masculine. Des hommes puissants ont été acculés au pied du mur et leur impunité a été mise à mal. Certains ont subi les foudres de la justice, d’autres non. Cependant, tous ont vu leur réputation entachée par l’accumulation des allégations les visant. Quand une première victime faisait état de son cas, plusieurs autres se décidaient à témoigner à leur tour. La libération de la parole des victimes a permis que la honte change de camp. Ce qui en soi constitue une véritable révolution.

Brigitte Paquette rappelle qu’avant #MoiAussi, il y a eu d’autres vagues de dénonciations importantes, puis elle décrit et analyse dans une perspective historique, sociale et internationale la déferlante #MoiAussi. Elle fait état de nombreux témoignages et met en valeur les composantes qui ont favorisé ce mouvement sans précédent de solidarité. Elle pose des éléments de réponse à cette question cruciale : pourquoi la vague de dénonciations #MoiAussi est-elle arrivée à ce moment-ci de l’histoire ? Enfin, elle examine ce que signifie pour les victimes cette reprise du pouvoir sur leur vie.

La Paix des ménages - Histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle

Livre de Victoria Vanneau

« Quoi donc ! La justice au pied du lit ! » L’exclamation résume à elle seule le lent travail de compréhension, d’appréciation et d’encadrement de ces brutalités bien particulières que sont les violences conjugales.

Devenue un « fait de société », la question des violences conjugales avance aujourd’hui lestée de chiffres, mais aussi d’une « belle » mythologie : nous autres modernes serions les premiers à lutter contre elles, à les juger réprouvables et même à les punir.

À l’heure où les historiens s’emploient à revisiter la place de l’État dans l’organisation des sociétés, ce livre est une contribution majeure à la compréhension historique de la place du droit et de la justice dans le processus de pacification des mœurs qui tenaille tant la France depuis le xixe siècle. Nourri des centaines de cas de violences conjugales dont la justice n’a pas cessé d’être saisie, il plonge le lecteur au cœur des tribunaux et fait le pari de se placer au plus près des magistrats qui traitent ces affaires. En montrant comment on s’y prenait, jadis, pour punir les « maltraitements » domestiques, cet ouvrage entend alimenter les débats citoyens et lutter contre les idées reçues : non, le xixe siècle ne fut pas que celui du « droit de correction » du mari sur son épouse, et sans doute être, ayant su faire de ces violences un « fait de droit » et non pas un « fait de société », savait-il mieux les punir qu’aujourd’hui.

La femme qui fuit

Livre de Anaïs Barbeau-Lavalette

Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de choses. Cette femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle quand ils signent le Refus Global. Avec Barbeau, elle fonde une famille. Mais très tôt, elle abandonne ses deux enfants. Pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme à la fois révoltée et révoltante, l'auteur a engagé une détective privée. Les petites et grandes découvertes n'allaient pas tarder.

Les violences contre les femmes

Livre de Maryse Jaspard

La prise en compte des violences contre les femmes en tant que problème de société s'est consolidée au cours des dix dernières années ; en 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale par l'État français. Mais que recouvre le concept de violences contre les femmes ? Comment identifier les formes de violence ? Quelle est leur ampleur ? Qui sont les victimes ? Qui sont les agresseurs ?

Des enquêtes récentes de victimation donnent des estimations des faits de violences. Mais seule une analyse approfondie du phénomène permet de déconstruire les idées reçues et de lever les tabous. L'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff, 2000) a répondu à cette nécessité ; elle demeure la source principale de l'étude sociologique de ces violences.

La mondialisation de la reconnaissance des violences faites aux femmes reste un élément majeur du combat contre les inégalités entre les sexes. Le chiffrage de ces violences relève d'enjeux politiques et sociaux fondamentaux, à l'échelon national et international.

Femmes sous emprise les ressorts de la violence dans le couple

Livre de Marie-France Hirigoyen

Les agressions physiques dans le couple n'arrivent pas soudainement mais résultent d'une escalade de comportements abusifs et d'intimidations. La pire violence n'est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c'est qu'elles ont été piégées, mises sous emprise. Comprendre l'emprise, c'est aussi s'en déprendre.

Marie-France Hirigoyen analyse les ressorts de la violence au sein du couple, car il faut comprendre pour agir.

Un livre utile et pratique qui permet d'intervenir dès les premiers signes de violence psychologique.

« Un indispensable point de départ pour comprendre comment et pourquoi la situation bascule, mais aussi pour trouver des solutions. » Valérie Péronnet

Darling

Livre de Jean Teulé

Un soir, une jeune femme aborda Jean Teulé.

Curieusement affublée, elle semblait sortir d’un sketch des Deschiens mais son regard, sa démarche et son assurance gouailleuse intriguèrent l’écrivain.

Elle dit s’appeler Darling, vouloir raconter son histoire afin qu’il en tire un livre. Elle estimait qu’ils rendraient tous les deux un grand service à leurs contemporains en montrant qu’on peut toujours s’en sortir en dépit de la violence et des catastrophes qui vous tombent sur la tête.

En écoutant le récit de Darling, Jean Teulé a entendu l’éternelle lamentation de ceux qui traversent les déserts abominables des vies sans affection, sans respect, sans ressource. Mais il a discerné aussi la voix d’une personnalité étonnante, la voix d’une femme capable de dévisager le malheur avec insolence et d’en parler avec des mots étonnamment justes. De son frère, mort bizarrement dans un accident de la route, elle dira : Quand je l’ai vu, la tête transpercée par une barre de fer tombée d’un camion, j’ai trouvé qu’il ressemblait à un joueur de baby-foot.

Succession de coups durs, de rebuffades, d’humiliations, de rêves salopés, de tortures morales et physiques, sa vie a été une longue et lente chute sur le toboggan social d’une France impitoyable, descente aux enfers dont chaque étape lui a laissé une cicatrice incurable.

Jean Teulé n’a pas voulu écrire une biographie, il a tenté de rendre, à travers l’écriture romanesque, la trajectoire baroque et tragique d’une femme exceptionnelle que le sort accable, que la société ignore et méprise et qui, pourtant, continue inlassablement à se battre pour redonner à sa vie une cohérence et un but.

Grâce à ce roman tendre et terrible, drôle aussi, Jean Teulé – dont le premier livre Rainbow pour Rimbaud a rencontré un immense succès – confirme toute la profondeur et la richesse de son talent.

Sauf les fleurs

Livre de Nicolas Clément

Marthe vit à la ferme avec ses parents et son frère Léonce. Le père est mutique et violent, mais l’amour de la mère, l’enfance de Léonce et la chaleur des bêtes font tout le bonheur de vivre.

À seize ans, elle rencontre Florent et découvre que les corps peuvent aussi être doux. Deux ans plus tard, le drame survient. Les fleurs sont piétinées, mais la catastrophe laisse intacts l’amour du petit frère et celui des mots.

Une histoire bouleversante et charnelle, une langue d’une puissance étincelante : la voix de Marthe, musicale et nue, accompagnera le lecteur pour longtemps.

Rose Madder

Livre de Stephen King

Quatorze ans de mariage, quatorze ans de mauvais traitements : toute la vie de Rosie. Un enfer ! Doublé d’une obsession : fuir son tortionnaire de mari, flic jaloux, bourreau sadique, prêt à la massacrer à la première occasion.

900 kilomètres suffiront-ils à la préserver de Norman ? Qui donc pourrait lui venir en aide ? Personne en ce monde. Mais il existe un autre monde. Celui de Rose Madder. Cette femme n’est peut-être qu’un personnage de tableau, une hallucination. Elle possède pourtant un pouvoir étrange. Un pouvoir dont Rosie pourrait profiter. A moins qu’en traversant la toile, elle ne déchaîne l’apocalypse…

Après Jessie et Christine, le plus génial explorateur des zones obscures de notre inconscient se glisse une fois encore dans la peau d’une femme à l’âme fêlée, habitée par la peur. Cette peur qui conduit aux actes les plus fous, aux passions les plus noires.