Fin de vie

A en croire un sondage IFOP d'octobre 2022, 78% des Français attendent que la Convention Citoyenne sur la fin de vie, réunie de décembre 2022 à mars 2023, encourage un changement de la loi en faveur de la légalisation de l’euthanasie et du suicide médicalement assisté. Cette opinion est nettement majoritaire au sein de tous les segments de la population : 84% des femmes, 72% des hommes ; même les catholiques pratiquants y sont favorables à 61% (contre 85% des personnes sans religion).

A l'heure des scandales dans les EHPAD (surtout à but lucratif), à l'heure où il est de plus en plus évident que les lois de 1999 et 2016 sur les soins palliatifs en fin de vie sont insuffisamment mises en oeuvre faute de moyens, la société s'interroge sur la nécessité de dépasser la loi Clayes-Léonetti. Et pourquoi et dans quelles conditions autoriser le "suicide médicalement assisté" ?

Depuis longtemps des écrivain.es, des essayistes, des universitaires ont abordé ces questions. Nous vous présentons ici quelques uns des centaines de livres sur ces sujets, de l'écrivaine célèbre à l'infirmière de soins palliatifs en passant par l'universitaire recueilleuse de récits de vies de personnes âgées en institution.

Jacques van Camp

va mourir dans quelques jours. À 76 ans, figure connue à Bruxelles, il a décidé après plusieurs mois de procédure de ne pas aller jusqu'aux soins palliatifs. Dans le débat en France sur l'euthanasie, le modèle belge, où la pratique est strictement encadrée, est étudié de près.

- Ecouter ICI

Le dernier soir

Thomas Misrachi

« Je lui avais dit que je serais présent, avec elle, le jour de sa mort. J’étais cet ami. Je lui avais promis d’être là, en compagnon de route, en témoin, en dernier fidèle, à partager ses instants ultimes, ses derniers mots et son dernier regard. Puis de raconter ».

C’est l’histoire d’une femme de 77 ans qui a choisi de mourir.

C’est aussi l’histoire d’une grande amitié entre deux êtres dont le seul point commun est de vouloir être libre.

C’est l’histoire de la pauvreté puis du succès, de la maternité, de la maladie et de la vieillesse.

Dans ces pages sobres et inoubliables, Thomas Misrachi nous confie le destin d’une femme férocement indépendante et nous interpelle sur la fin de vie, une des questions centrales de notre époque. Un récit qui dérange, bouleverse, transforme, et où tout est vrai.

Le récit de vie de la personne âgée en institution

Livre de Catherine Schmutz-Brun

[avec la participation de Hélène CASSIGNOL, Daniela HERSCH-TAUSKY, Anne-Marie NICOLE, Marie-Josèphe VARIN]

Les personnes âgées arrivent en institution avec leur histoire personnelle, faite non seulement de beaux souvenirs, de gratitude, de savoirs, mais aussi de regrets, de pertes, de peurs qui accentuent leur fragilité et influencent la qualité des jours qui restent à vivre. C’est ainsi que le récit de vie, conçu comme une manière de relier leur passé au présent et de le sauvegarder, a fait son entrée au sein des établissements. Il se révèle un moyen efficace pour tisser des liens et consolider la transmission entre les générations.

Cet ouvrage est le fruit d’une rencontre de recueilleuses de récits de vie passionnées, qui toutes ont suivi la formation du Certificate of Advanced Studies de l’université de Fribourg, en Suisse. Elles partagent leur pratique et leurs démarches novatrices afin de donner envie aux accompagnants, aux responsables d’établissements et même aux bénévoles de développer la place du récit de vie en institution. La diversité et la richesse des expériences relatées s’accompagnent d’apports théoriques qui viennent les étayer.

- La fiche du livre

- Ce livre peut aussi être acheté chapitre par chapitre ICI

Les fossoyeurs

Livre de Victor Castanet

[Nouvelle édition augmentée de 10 chapitres inédits]

Trois ans d’investigation, 250 témoins, le courage d’une poignée de lanceurs d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées… pour révéler les dessous du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques.

Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé… Nous sommes tous concernés. Ce récit haletant et émouvant a mis au jour de multiples dérives et révélé un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.

Sa publication a déclenché une libération de la parole et un débat public et national. De nombreuses enquêtes ont été lancées par l’État, créant une véritable onde de choc qui dépasse bien largement Orpéa.

Ma vie en vieille et le droit d'en choisir la fin

Régine Dhoquois-Cohen et Jacqueline Feldman

Ce livre raconte quelques-unes de nos expériences de vie, en tant que « vieilles », et quelques attitudes devant la mort (George Sand, Paul Lafargue). Comme tant d'autres, nous nous sommes soudain découvertes hors société, infantilisées. On parle de nous à notre place, on décide ce qui est censé être le mieux pour nous. On nous explique comment « rester jeune », ou comment « bien vieillir ». Les divers récits qui forment ce livre, parfois contradictoires, impressions de libertés nouvelles, vulnérabilités, petits ou grands arrangements... et dont l'humour n'est pas exclu, nous permettent de réintégrer les réalités de notre condition, comme une sorte de droit à l'existence, comme un besoin d'apprivoiser ces dernières étapes de vie. La mort, ultime étape, il est encore plus malséant d'en parler.La mort n'est ni triste ni gaie : elle EST.Nous nous sommes connues dans l'effervescence des révoltes féministes des années 70, nous clamions dans les rues : notre corps nous appartient. Nous n'avons pas changé d'avis : nous voulons pouvoir choisir le moment et les conditions de notre mort.

Vieillir en féminisme

Le mardi 14 juin 2022,

à la Cité audacieuse,

9, rue de Vaugirard,

75006 - Paris,

à 17 h 30

Les féministes se sont-elles suffisamment saisies de la question du vieillir ?

Chambre 152

Livre d'Isabelle Rossignol

« C'est trop tard. » Ce fut dit, un murmure entendu, une vérité qui a traversé les corps : la mort est à la porte, on l'attend. Mais les médecins et leurs machines prouvent, peuvent et décident du contraire. Non, il n’est pas encore temps ! De part et d’autre de la chambre 152 se joue le combat d’une fille dont la parole seule peut rompre le silence d’une mère mourante et ainsi faire valoir sa volonté. Les éclats de voix sont poussés jusqu’à l’essoufflement et les souvenirs surgissent, laissant entrevoir toute la complexité d’une relation où l’amour révèle aussi les manques. Car ce dernier combat pour une mort digne est aussi celui, universel, du temps où il faut apprendre à se dire adieu.

À travers une écriture fragmentée, Isabelle Rossignol oscille entre puissance et douceur pour mieux glisser dans les silences tout ce qui peut se jouer dans la vie de deux femmes. Chambre 152 est un texte d’une grande intensité où se déploie le chaos des sentiments qui hantent ceux qui restent quand leurs proches les quittent.

L'accompagnement d'une mère en fin de vie - Journal à quatre mains

Livre de Odile Hess, Geneviève Hess, Benoît Hess et Rémi Hess

Pour accompagner leur mère en fin de vie. Dispersés géographiquement, ils se relaient aux côtés de celle-ci qui présente de graves signes d'aphasie. L'écriture d'un journal, dans lequel chacun consigne les moments du quotidien et ses propres réflexions, leur permet de garder le lien et de constituer entre eux une communauté de pratique. Dix ans plus tard, la fratrie relit les huit cents pages du journal et s'interroge : qu'avons-nous appris de cet accompagnement de la vie quotidienne de notre mère ? Oeuvre d'émotion et de réflexion, ce retour sur un journal à quatre mains constitue un témoignage rare et une contribution précieuse sur la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie et sur ses implications personnelles et interindividuelles.

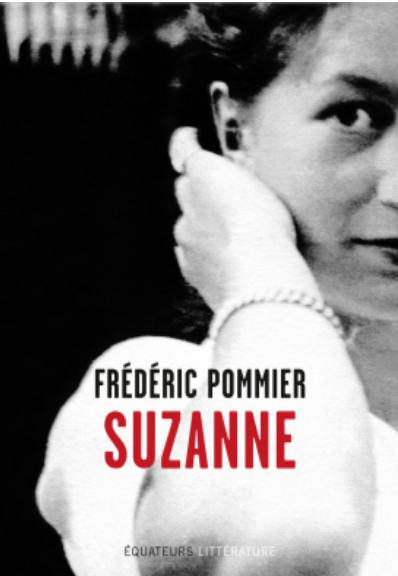

Suzanne

Livre de Frédéric Pommier

« Elle s'appelle Suzanne et elle a 95 ans. Malgré les drames, elle a toujours aimé la vie.

A l’école, c’était la première en sprint. Puis, elle est devenue un grande joueuse de tennis. Elle adorait rouler vite et rêvait de faire des rallyes automobiles. Elle a toujours voulu tout voir, tout faire, tout lire, tout visiter. Elle dit tout haut ce qu’elle pense, et tant pis si ça vexe. Elle ne sait pas mentir. Elle ne sait pas pleurer non plus. Sauf quand elle est heureuse. . Jamais quand elle a mal ou qu’elle a du chagrin. Elle a du caractère et ne se laisse pas faire. Elle déjeune en terrasse, quelle que soit la saison. Elle ne boit jamais d’eau, que du rosé ou de la bière, c’est plus désaltérant. Elle aime les plats en sauces et la cuisine à la crème – on ne renie pas ses origines, Suzanne est née en Normandie.

Elle est née le 5 juin 1922 rue de la Solitude, à Sainte-Adresse, près du Havre. Sa mère ne l’aimait pas, et c’était réciproque. Avec son père, c’était la passion. Lui était artiste ; ils se comprenaient. Elle s’est mariée pendant la guerre. Un très beau mariage à Laval, en pleine occupation. Son mari était avocat à Laval. Ils allaient au théâtre, ils recevaient, beaucoup. La petite bourgeoisie de province des années 50. Elle avait le goût du spectacle et de la mise en scène. Elle rêvait de New-York et de Jérusalem. Elle rêvait d’être comédienne. Elle a connu des tragédies.

Un à un, Suzanne a perdu tous les hommes de sa vie. Son petit frère, son fils, son père, son mari. Elle avait quarante ans, et elle dit que, pour elle, tout s’est arrêté ce jour-là. Après, il n'y a plus eu de fêtes, il y a eu moins d'amis. Seule, Suzanne a élevé ses quatre filles, auxquelles elle a tenté d'inculquer l'essentiel : faire bonne figure, toujours, et en toutes circonstances, garder le sens de l'humour.

Mais il y a quelque temps, elle a commencé à perdre l'équilibre. Elle est tombée plusieurs fois. Impossible de se relever. Impossible de rester chez elle. Elle a dû tout vendre ou donner. Adieu l’appartement, les meubles et les souvenirs. Après avoir vaillamment traversé les tourments du siècle, elle vit maintenant dans un EHPAD, un Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

Là-bas, son existence ressemble à une bouillie insipide servie dans des plateaux en plastique. Des remarques infantilisantes, des humiliations, des objets qui disparaissent… Elle sait qu’il y a pire ailleurs : des surdoses de médicaments, des injures voire des coups – des coups sur le petit papy, des coups sur la petite mamie… Comme si la fin de la vie n’était déjà plus de la vie. Suzanne ne mange presque plus. Elle a beaucoup maigri. « Il est très efficace, leur programme minceur », souffle-t-elle avec ironie.

Depuis qu'elle quitté son domicile, elle a perdu près de vingt kilos. Et moi, quelques grammes d'humour, parce que cette vieille dame de 95 ans, Suzanne, c'est ma grand-mère. »

En souvenir d'André

Livre de Martin Winckler

Le narrateur a été l’un des premiers médecins, dans un pays européen non précisé, à assister les personnes qui demandaient à mourir – clandestinement d’abord, puis plus ouvertement, à mesure qu’une certaine tolérance s’installait et que les lois s’adaptaient à la situation. Après avoir maîtrisé les techniques qui permettent aux hommes et aux femmes de quitter la vie sans souffrance et sans angoisse, il a découvert, au gré de son histoire personnelle, que cette assistance technique ne suffisait pas. Que l’accompagnement d’une personne qui a décidé de mettre fin à ses jours passe par une démarche personnelle plus profonde. Et que cet accompagnement, d’autres que les médecins peuvent l’assurer. Au moment où lui-même se retrouve en fin d’évolution d’une maladie mortelle, le narrateur raconte son histoire – et livre pour la première fois son secret – à un interlocuteur invisible et silencieux, choisi pour des raisons qui seront révélées à la toute fin du récit.

La Dernière Leçon

Livre de Noëlle Châtelet

«Quelques jours à peine avant que tu nous quittes, nous avons été toutes deux prises d'un fou rire à propos d'un détail tellement prosaïque concernant ta mort. Ce doit être «le jour de la chemise de nuit». Rappelle-toi la chemise de nuit...

Ce jour-là, donc, comme chaque fois que nous avons ri ensemble de quelque chose qui aurait dû nous faire pleurer, je t'ai dit, redevenant sérieuse : «C'est inouï ce qui est en train de se passer, maman. Incroyable ce que tu me fais faire. Le chemin... Le chemin que tu me fais parcourir...

- Oui, c'est vrai, as-tu répondu, toute pensive.

- Il faut... Il faudrait le raconter ! Que d'autres que moi... Je crois que... je voudrais l'écrire...»

Tu as pris ton air de sage-femme. Celle qui sait le bon moment des choses en devenir.

«Tu penses que c'est important ? Que ce pourrait être utile ?»

- La fiche du livre [existe en édition de poche - Polints 2015]

Suite à La Dernière Leçon

Livre de Noëlle Châtelet

Douze ans après, Noëlle Châtelet revit les étapes majeures de son expérience la plus intime et la plus fondamentale la mort volontaire que s’est donnée sa mère. Car le combat de société qu’implique ce geste n’est pas terminé. Et l’adaptation de La Dernière Leçon au cinéma éclaire tout cela d’un jour nouveau.

Suite au succès de La Dernière Leçon, Noëlle Châtelet s’est très fortement engagée pour la mort volontaire et l’assistance en fin de vie. Le livre qu’elle propose ici est une réflexion au fil des jours et des mois, jalonnée par l’actualité sur le sujet (l’affaire Vincent Lambert, et d’autres reportages au fil des jours) mais aussi et surtout par les différentes étapes de la préparation du film tiré de La Dernière Leçon : car transposer le livre à l’écran, c’est un peu refaire vivre sa mère, et c’est en même temps faire l’épreuve d’une forme de dépossession.

Le tout dernier été

Livre d'Anne Bert

Anne Bert n’a pas eu le choix : pour aimer ce qui lui restait à vivre et ne pas attendre que sa maladie la tue, il fallait choisir. Dans ce récit bouleversant, elle revient sur son choix de mourir dignement, et sur l’intensité de ces derniers instants. Un témoignage littéraire et universel qui questionne le rapport que chacun entretient à la mort.

« Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes qui font désormais partie de ma vie puisqu’ils vont m’aider à la quitter.

Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents. Et engagés à me tendre doucement la main. Une autre médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se décide à soigner l’âme. »

Parce qu’elle aime furieusement la vie et qu’elle est condamnée, Anne Bert a décidé de choisir et de ne pas subir jusqu’au bout les tortures que lui inflige la maladie de Charcot. C’est ce cheminement qu’elle nous raconte ici. Celui de devoir mourir hors-la-loi, et hors-les-murs, puisque la loi française ne l’autorise pas à abréger ses souffrances. Celui aussi de son dernier été.

Il faut découvrir le goût des dernières fois et des renoncements, apprendre à penser la mort, dire au revoir à ceux qu’elle aime, en faisant le pari de la joie malgré le chagrin.

Un récit poignant, une ode à la liberté et à la vie, permise seulement par sa détermination à dire non.

- La fiche du livre [existe aussi en format poche]

Tout s'est bien passé

Livre d'Emmanuèle Bernheim

« Papa m'a demandé de l'aider à en finir. » Je me répète cette phrase, elle sonne bizarrement. Qu'est-ce qui ne colle pas ? « Papa » et « en finir » ? Fin 2008, à l'âge de 88 ans, le père d'Emmanuèle Bernheim est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir. Comment accepter ? Et puis, « aider à mourir », qu'est-ce que ça veut dire ? Avec Tout s'est bien passé, Emmanuèle Bernheim livre le récit haletant et bouleversant de cette impensable aventure, de cette course d'obstacles dramatique et parfois cocasse. Dix ans après son dernier roman, Emmanuèle Bernheim revient avec ce récit écrit pour la première fois à la première personne du singulier.

« Je vous demande le droit de mourir »

Livre de Vincent Humbert

« Pourquoi les médecins se sont-ils acharnés sur moi pour me maintenir en vie ? De quel droit ? [..] Dans mon cas, me faire vivre, forcer le destin pour me sauver à tout prix et faire de moi ce que je suis désormais était une connerie. » En décembre 2002, Vincent Humbert, jeune tétraplégique, aveugle et muet, sollicite du président de la République le droit de mourir, qui lui est refusé. Cloué sur son lit d'hôpital, conscient de l'immense chagrin qu'il cause à ses proches et particulièrement à sa mère, Marie, qui veille sur lui sans relâche, Vincent n'attend qu'une chose la délivrance qui mettra un terme à son supplice. Son cri à la mort et ses confidences déchirantes ont relancé le débat sur l'euthanasie. La justice peut-elle refuser une mort digne à ceux que la vie a abandonnés ?

Ma mort m’appartient, 100% des Français vont mourir - Les politiques le savent-ils ?

Livre de Jean-Luc Romero

Le droit de mourir dans la dignité : c’est le combat d’une vie, celui de Jean-Luc Romero. Ce dernier, séropositif depuis 27 ans et confronté au départ précoce de proches, a pris conscience très tôt de la brutalité de la mort.

Des épreuves personnelles qui l’ont conduit à mener un véritable combat collectif sur la scène politique : il prône un dispositif qui per- mettrait aux Français de choisir les conditions de leur mort. Une loi que l’association qu’il préside, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), rassemblant plus de 61 000 adhérents, réclame depuis près de 35 ans et qui, selon l’IFOP, serait plébiscitée par 96 % de l’opinion.

Dans ce livre d’entretien, Jean-Luc Romero revient sur les raisons de son engagement, détaille ses idées, explique ses positions, propose des solutions et compare la situation de la France à celles de ses voisins, notamment le Benelux, où l’euthanasie est légalisée depuis plusieurs années.

Une voix qui porte au cœur d’un débat de société, renvoyant chacun à ses propres convictions, éthiques ou religieuses.

La mort apaisée - Chroniques d'une infirmière en soins palliatifs

Livre d'Elise Gagnet

Comment accompagner un être cher jusqu'à la mort, lorsque l'on sait, lui le premier, qu'il est atteint d'un mal incurable ? Avec justesse et sensibilité, Elise et Michaëlle Gagnet racontent vingt-deux fins de vie, de la mort d'un enfant à celle d'une personne âgée et seule. Sans tabou, elles abordent toutes les questions qui naissent au cours de cette période douloureuse et donnent au travers de ces chroniques des réponses aux familles, soignants et élèves infirmièr(e)s.

Alternant les drames les plus poignants et les situations les plus cocasses, Elise Gagnet a confié à sa soeur, Michaëlle, le quotidien qui fut le sien au sein du service des soins palliatifs où elle travaille.

Elle évoque également sa révolte à l'encontre des lourdeurs de l'administration et le mépris dont certains membres du corps médical font preuve à l'égard des « presque-morts ». Au-delà de la "sainte" que l'on voudrait voir en elle, elle confie ses doutes, révèle ses propres erreurs et bientôt sa lassitude, nous donnant ainsi une vraie leçon d'humanité.

Ces chroniques nous marquent et nous émeuvent pour longtemps.

- La fiche du livre (chez LALIBRAIRIE.com)

Une mort très douce

Livre de Simone de Beauvoir

La journée du mardi se passa bien. La nuit, maman fit des cauchemars. "On me met dans une boîte", disait-elle à ma soeur. "Je suis là, mais je suis dans la boîte. Je suis moi, et ce n'est plus moi. Des hommes emportent la boîte !" Elle se débattait : "Ne les laisse pas m'emporter !" Longtemps Poupette a gardé la main posée sur son front : "Je te promets. Ils ne te mettront pas dans la boîte." Elle a réclamé un supplément d'Equanil. Sauvée enfin de ses visions, maman l'a interrogée : "Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette boîte, ces hommes ? - Ce sont des souvenirs de ton opération ; des infirmiers t'emportent sur un brancard." Maman s'est endormie.