Essais

Chroniques d’un enfant du pays

James Baldwin (Nouvelle traduction pour le 100è anniversaire de sa naissance)

« J’aime l’Amérique plus que n’importe quel autre pays au monde, et, exactement pour la même raison, je tiens au droit de la critiquer en permanence. »

Dans ces essais écrits durant les années 1940 et 1950, le jeune James Baldwin s’interroge sur ce que signifie être noir aux États-Unis. Entremêlant critique sociale et souvenirs personnels, il livre une radiographie intime de son pays encore gangrené par la ségrégation. L’évocation de la mort de son père, pasteur insaisissable guetté par la démence, l’entraîne ainsi à commenter les émeutes de 1943 à Harlem ; la chronique d’un voyage à Atlanta le conduit à dénoncer le racisme systémique des politiciens, tandis que le récit de son exil en France et en Suisse l’amène à analyser la singularité de sa condition d’Afro-Américain.

Au fil de ses réflexions sur la politique, les minorités, la religion mais aussi la presse, la littérature ou le cinéma dont il traque les stéréotypes, Baldwin construit une pensée lumineuse, percutante et toujours profondément actuelle.

Cette femme qui nous regarde

Alain Mabanckou

Le destin d’Alain Mabanckou est singulièrement lié à celui d’Angela Davis. Enfant, il voyait l’autobiographie de la militante américaine trôner dans la bibliothèque familiale, au Congo. Le visage d’Angela Davis sur la couverture le regardait déjà. Depuis, il partage le combat inlassable qu’elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux États-Unis.

Un jour, leurs chemins se croisent. La « rencontre » a enfin lieu. Pour Alain Mabanckou, c’est une révélation. Plus jamais il ne considèrera de la même manière son pays d’adoption, les États-Unis. Désormais, il retourne en France et au Congo avec la conviction de la fraternité chevillée au corps.

Dans un récit vibrant, où réalité et fiction se répondent, l’auteur de Mémoires de porc-épic et de Rumeurs d’Amérique offre le portrait sensible d’une des femmes les plus importantes de notre époque.

Leukerbad 1951/2014 - Etranger au village / Corps noir

James Baldwin / Teju Cole

Été 1951: James Baldwin est le premier noir qui séjourne à Leukerbad (Haut-Valais). Les enfants crient "Neger!" dans les rues, les gens le dévisagent: est-il vraiment américain, cet homme qui ressemble aux indigènes d'Afrique ?

Dans "Un étranger au village", texte virtuose et puissant, Baldwin décrit le racisme primaire de ce village au bout du monde et le fait résonner avec l'humiliation que les Noirs subissent aux États-Unis.

Été 2014: Teju Cole se rend à Leukerbad. Lui n'est pas dévisagé dans la rue, les enfants n'essaient pas de toucher ses cheveux; mais des émeutes viennent d'éclater dans la ville américaine de Ferguson, après l'assassinat d'un Noir de dix-huit ans par un policier blanc. Dans "Corps noir", Cole entame un dialogue avec Baldwin. Soixante ans les séparent, un lieu les réunit, et même si les choses ont changé, le racisme persiste.

Femmes, Race et classe

Angela Davis

Dans Femmes, Race et Classe, Angela Davis, historienne et militante, développe une analyse critique des liens parfois conflictuels ayant existé au cours des XIXe et du XXe siècles entre féminisme et luttes d’émancipation du peuple noir. Elle démontre que les luttes ont porté leurs fruits à chaque fois qu’elles ont été solidaires. Se refusant à mettre en concurrence les différents éléments constitutifs de sa propre identité, elle affirme que les oppressions spécifiques doivent être articulées à égalité pour dépasser les contradictions et mener un combat global contre le système capitaliste au fondement de toutes les exploitations.

Cet essai dense et fondateur, écrit en 1980, trouve aujourd’hui une actualité centrale avec les débats contemporains sur le féminisme dit « intersectionnel ».

Nous, les Nègres

James BALDWIN, Martin Luther KING, Malcolm X - Entretiens avec Kenneth B. Clarke

« La violence de l’opprimé n’est que le reflet de celle de l’oppresseur. […] Il n’existe pas plusieurs visages d’opprimés. King, Baldwin et Malcolm X jalonnent le même et implacable itinéraire de la révolte, dont il est rare que le ressort, une fois lâché, ne se détendra pas jusqu’au bout », écrivait Albert Memmi en 1965, dans la présentation de la première édition de ce livre, publié aux Éditions François Maspero. « Il n’y a pas de bonne violence, la nôtre, et une mauvaise, celle des autres », écrit dans la présente édition l’auteur du Portrait du décolonisé.

Car, plus de quarante ans après, la question de l’oppression et de la violence qu’elle suscite est toujours présente, dans le tiers monde comme dans les cités ghettos des métropoles du Nord. D’où l’intérêt de lire (ou relire) aujourd’hui ces entretiens, diffusés en 1963 par une chaîne de télévision américaine, avec trois des figures marquantes des mouvements noirs américains des années 1960 : l’écrivain James Baldwin (1924-1987), « déchiré, intelligent et passionné, qui comprend tout et pardonne beaucoup » ; le « ministre » Malcolm X (né en 1925 et assassiné le 21 février 1965), leader des Musulmans noirs qui « ne comprend plus et ne veut plus comprendre personne » ; et le pasteur Martin Luther King (né en 1929 et assassiné le 4 avril 1968), adepte de la non-violence et de l’amour de l’adversaire.

Un document irremplaçable pour comprendre les ressorts de la révolte et penser les moyens d’en finir avec l’oppression.

Meurtres à Atlanta

James Baldwin (réédition le 20/02/2020 - 1ère édition en 1985)

Entre 1979 et 1981, vingt-huit enfants, tous âgés entre 7 et 16 ans, tous noirs, tous issus de familles pauvres sont assassinés à Atlanta, Géorgie, dans le Sud profond des États-Unis.

En juin 1981, un Noir de 23 ans, Wayne Williams, est arrêté pour le meurtre de deux hommes. C’est le suspect idéal. Et c’est lui qui sera jugé, puis condamné à la prison à vie pour le meurtre des vingt-huit enfants, sans aucune preuve tangible.

Quand James Baldwin, qui s’est toujours senti du côté des plus faibles, est invité à écrire un livre sur les meurtres de ces enfants, il accepte. Après une enquête menée sur place, quatre ans après les événements, Baldwin ne conclut ni à la culpabilité de Williams, ni à son innocence. L’essentiel est ailleurs.

Le drame d’Atlanta agit en effet à la manière d’un révélateur et montre la limite des conquêtes du mouvement des droits civiques. Baldwin décrit une société déchirée par la haine et la peur, par la hantise raciale.

Trente-cinq ans après sa première publication, ce texte n’a rien perdu de sa force ni de sa modernité. Ni, tragiquement, de son actualité.

Huit ans au pouvoir - Une tragédie américaine

Ta-Nehisi Coates

"Nous fûmes huit ans au pouvoir. Nous avons construit des écoles, créé des institutions de bienfaisance, édifié et entretenu le système pénitentiaire, financé l’instruction des sourds-muets, reconstruit les bacs. En résumé, nous avons reconstruit l’État et l’avons placé sur la voie de la prospérité." Ces paroles ont été prononcées en 1895 par Thomas Miller, un élu de Caroline du Sud, alors que l’expérience de démocratie multiraciale aux Etats-Unis s’y achevait par le retour au pouvoir de la suprématie blanche. Dans cette importante collection d’essais, précédés de notes éclairantes rédigées après coup, Ta-Nehisi Coates fait retentir les échos tragiques de ce passé, dans les événements actuels : l’élection sans précédent d’un président noir, Barack Obama, suivie d’un contrecoup haineux et de l’élection de l’homme qui selon Coates, est « le premier président blanc ». Mais le livre ne porte pas seulement sur la présidence des Etats-Unis, bien que celle-ci demeure en filigrane du début à la fin. Il examine aussi le temps présent à la lumière d’évènements historiques comme la guerre de Sécession, ou de programmes politiques comme l’incarcération de masse, qui ont profondément marqué la société américaine.

Les Noirs de Philadelphie - Une étude sociale

William E. B. DU BOIS

Publié pour la première fois en 1899, The Philadelphia Negro : A Social Study est le résultat d’une recherche commandée par l’université de Pennsylvanie à W. E. B. Du Bois, alors âgé de vingt-huit ans. Associé à la jeune chercheuse blanche Isabel Eaton, Du Bois livre une analyse magistrale de la question raciale au moment où l’oppression des Noirs américains n’a jamais été aussi violente depuis l’abolition de l’esclavage en 1865.

Dans cette enquête de sociologie urbaine détaillant la formation de ce qui deviendra le ghetto noir de Philadelphie, Du Bois déploie tout son talent de sociologue, mais aussi d’historien et d’ethnologue. Cherchant à décrire et à expliquer les structures économiques, politiques et culturelles dans lesquelles vit la population noire de la ville, il entreprend un travail méthodique de collecte d’un vaste ensemble de données quantitatives et qualitatives. Son but : proposer un contre-feu sociologique aux explications dominantes de l’inégalité raciale alors fondées sur l’infériorité supposément « naturelle » des Africains-Américains.

Si Les Noirs de Philadelphie est aujourd’hui considéré comme un texte fondateur des sciences sociales, c’est aussi un livre de combat politique en faveur de l’émancipation de la minorité noire aux États-Unis. En mettant au jour ses conditions de vie réelles, Du Bois oppose la dignité noire aux préjugés raciaux afin de fonder la démocratie américaine sur la justice.

Une colère noire - Lettre à mon fils

Ta-Nehisi Coates

Un homme écrit à son fils de 15 ans pour lui dire l'héritage de sa propre enfance dans la rue à Baltimore.Cet homme, Ta-Nehisi Coates, livre un témoignage terrifiant sur les États-Unis d'aujourd'hui. Il est noir avant d'être américain !La belle démocratie américaine est trahie par les hérésies du racisme, de la torture, du vol, de l'esclavage, de la peur et de la mort qui n'est pas naturelle. Les exactions policières sont des exécutions : le livre recense une atroce litanie de faits divers qui engage au-delà de la colère. La folie blanche provoque une colère noire...C'est un document majeur, salué par le prix littéraire le plus prestigieux des Amériques (le National Book Award2015). Un livre exceptionnel pour aborder l'infernale complexité du pays de la liberté où maints hommes ne sont pas vraiment libres.Ta-Nehisi Coates s'est battu pour apprendre les codes de la jungle et survivre. Il prend aujourd'hui les armes des mots. La couleur d'un Président n'y a rien changé. La libération des Noirs n'est pas encore totalement entrée dans l'histoire. Le rêve américain est aussi un cauchemar.

I am not your negro

James Baldwin & Raoul Peck

« Ce que les Blancs doivent faire, c'est essayer de trouver au fond d'eux-mêmes pourquoi, tout d'abord, il leur a été nécessaire d'avoir un "nègre", parce que je ne suis pas un "nègre". Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nègre, ça veut dire qu'il vous en faut un. » James Baldwin. Dans ses dernières années, le grand écrivain américain James Baldwin a commencé la rédaction d'un livre sur l'Amérique à partir des portraits de ses trois amis assassinés, figuresde la lutte pour les droits civiques : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Partant de ce livre inachevé, Raoul Peck a reconstitué la pensée de Baldwin en s'aidant des notes prises par l'écrivain, ses discours et ses lettres. Il en a fait un documentaire –salué dans le monde entier et sélectionné aux Oscars –aujourd'hui devenu un livre, formidable introduction à l'oeuvre de James Baldwin. Un voyage kaléidoscopique qui révèle sa vision tragique, profonde et pleine d'humanité de l'histoire desNoirs aux États-Unis et de l'aveuglement de l'Occident.

Théâtre - Musiques - Photographies

Blues pour l'Homme blanc

Pièce de théâtre de James Baldwin

James Baldwin a écrit cette pièce en 1964 en réaction à l’assassinat de son ami Medgar Evers, militant des droits civiques, abattu devant son domicile du Mississippi le 12 juin 1963 par un suprémaciste blanc.

L’accumulation des meurtres racistes aux États-Unis (dont celui de quatre jeunes filles noires dans un attentat à la bombe contre une église baptiste de Birmingham, Alabama, le 15 septembre 1963) constitue l’arrière-plan de ce cri de révolte scénique. La quasi-impunité qui suit ces actes sera l’élément déclencheur de ce travail.

C’est aussi le meurtre atroce en 1955 de l’adolescent Emmett Till qu’il décide d’évoquer : « Dans ma pièce, écrit-il, il est question d’un jeune homme qui est mort ; tout, en fait, tourne autour de ce mort. Toute l’action de la pièce s’articule autour de la volonté de découvrir comment cette mort est survenue et qui, véritablement, à part l’homme qui a physiquement commis l’acte, est responsable de sa mort. L’action de la pièce implique l’effroyable découverte que personne n’est innocent […]. Tous y ont participé, comme nous tous y participons. »

Blues et féminisme noir

Angela Davis

Blues et féminisme noir explore l'œuvre de deux blueswomen quelque peu oubliées : Gertrude "Ma" Rainey (1886-1939) et Bessie Smith (1894-1937). La première incarne le blues traditionnel, la seconde, le blues classique. Dévalorisée par les spécialistes du blues et du jazz -qui sont en général des hommes blancs -, l'œuvrede ces chanteuses porte un message spécifique : elle affirme la place et les revendications d'autonomie des femmes noires américaines. En analysant et en contextualisant les paroles de leurs chansons, Davis met en évidence les prémices du féminisme noir et les signes avant-coureurs des grandes luttes émancipatrices à venir. Elle montre que Ma Rainey et Bessie Smith furent les premières rock stars de l'histoire de la musique : or elles étaient noires, bisexuelles, fêtardes, indépendantes et bagarreuses. Elles posèrent les bases d'une culture musicale qui influencera le monde entier. Leurs chansons prônent une sexualité féminine libre et assumée, appellent à l'autonomie des femmes aux lendemains de la période esclavagiste, en revendiquant avec détermination l'égalité de "race" et de genre. Cette réflexion s'étire aux années 1940 en évoquant l'œuvrede Billie Holiday (1915-1959). Angela Davis réhabilite la conscience sociale de cette chanteuse d'envergure, trop souvent présentée sous le simple prisme des turpitudes de sa biographie.

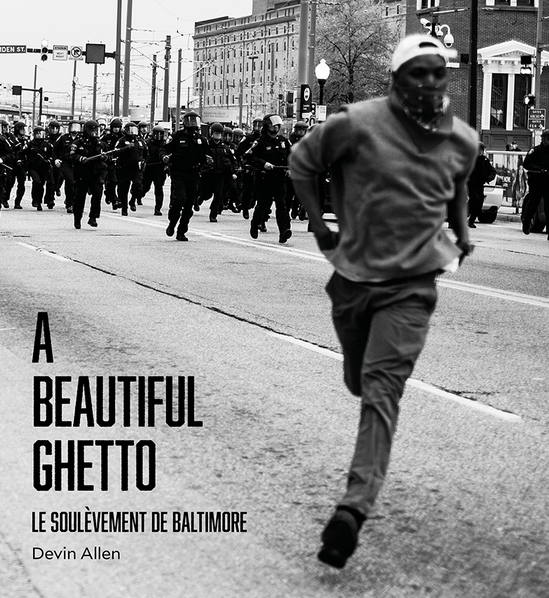

A beautiful ghetto - Le soulèvement de Baltimore

Devin Allen

BALTIMORE, USA, le 18 avril 2015, Freddie Gray meurt une semaine après sa violente interpellation par la police. Le feu et la révolte se propagent dans la ville, un soulèvement que Devin Allen va immortaliser.

« Ce soulèvement a été déclenché et nourri par la jeunesse. Ces jeunes ont fait en sorte que le monde entende leur voix et sente leur douleur. Certains les ont qualifiés de racailles. Moi je n’ai vu que mes frères et mes sœurs qui ont pris les armes et sont devenus des soldats. Ce livre est une histoire visuelle du soulèvement. Il est également l’histoire de Baltimore, de Freddie Gray, et de tant d’autres qui ont grandi, ont travaillé et élevé leurs enfants dans des endroits comme Baltimore. Ce livre veut renverser le stigmate et montrer la part de beauté du ghetto. »

Sa photographie accompagne le mouvement Black Lives Matter et la nouvelle page qui s’est ouverte dans l’histoire des luttes de libération noires.