Primo Levi ou la tragédie d'un optimiste

Livre de Myriam Anissimov (réédition 2022 - collection Points)

En 1987, l'auteur de Si c'est un homme, le plus profond témoignage qui ait été écrit sur l'univers concentrationnaire, se donnait la mort chez lui à Turin. « Si nous mourons en silence comme nos ennemis le souhaitent, le monde ne saura pas ce que l'homme a pu faire et ce qu'il peut encore faire : le monde ne se connaîtra pas lui-même », avait-il écrit quelques mois plus tôt. Sous la plume de Myriam Anissimov, est reconstitué l'itinéraire d'un écrivain tardivement reconnu comme une des grandes consciences morales de notre histoire. Le récit d'une existence hantée par l'expérience du mal et la culpabilité de survivre pose quelques-unes des questions fondamentales de notre temps.

[Entretien avec Myriam Anissimov sur le site NONFICTION.fr, le 1 février 2022]

Le pain perdu

Livre d'Edith Bruck

En moins de deux cents pages vibrantes de vie, de lucidité implacable et d'amour, Edith Bruck revient sur son destin : de son enfance hongroise à son crépuscule. Tout commence dans un petit village où la communauté juive à laquelle sa famille nombreuse appartient est persécutée avant d'être fauchée par la déportation nazie. L'auteur raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps de concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie, en Tchécoslovaquie, puis en Israël. Elle n'a que seize ans quand elle retrouve le monde des vivants. Elle commence une existence aventureuse, traversée d'espoirs, de désillusions, d'éclairs sentimentaux, de débuts artistiques dans des cabarets à travers l'Europe et l'Orient, et enfin, à vingt-trois ans, trouve refuge en Italie, se sentant chargée du devoir de mémoire, à l'image de son ami Primo Levi.

Journal de Ponary 1941-1943

Livre de Kazimierz Sakowicz

Chronique de la Shoah à l’Est de l’Europe, rédigée en temps réel par un témoin oculaire, et pour la première fois accessible au public français, Le Journal de Ponary, constitue un document unique et « sans aucun équivalent dans les annales des témoignages sur les grands massacres par fusillades », selon l’ex-président de Yad Vashem, Y. Arad.

Dès l’arrivée des Nazis, en 1941, en Lituanie, Kazimierz Sakowicz, un journaliste polonais catholique qui venait d’emménager, en pleine nature, dans le cadre idyllique de Ponary, près de Vilnius (Wilno), se retrouve aux premières loges d’une gigantesque tuerie. De sa véranda ou caché derrière la lucarne de son grenier, il consigne scrupuleusement – jour après jour et au péril de sa vie –, les atrocités qu’il observe sous ses yeux : l’acheminement des victimes, leur déshabillage, les tortures, les charniers mal recouverts, la sophistication progressive du mode opératoire des tueurs, tous de jeunes volontaires lituaniens « âgés de 17 à 23 ans » …

L’autre intérêt majeur de ce Journal est de montrer pour la toute première fois le sordide quotidien d’un site de mise à mort, entre rapines et beuveries, et le rôle crucial des collaborateurs locaux. Celui des « tireurs », mais aussi des riverains, que l’on ne saurait sans malhonnêteté qualifier de « témoins ». Et qui, dès les premières semaines, se livrent à un « ignoble trafic d’affaires juives ». Une noire industrie dont on découvre ici – dans la foulée des travaux de l’historien J. Tomas Gross, l’auteur des Voisins (Fayard, 2002) –, l’invraisemblable ampleur. Entre 1941 et 1944, ce sont 70 000 Juifs, hommes, femmes et enfants, qui, à Ponary, furent massacrés aux bords de sept immenses fosses, ainsi que 20 000 Polonais et 10 000 prisonniers soviétiques.

Sakowicz dissimulait les feuillets de son journal dans des bouteilles de limonade qu’il enterrait au fur et à mesure dans son jardin. Il a été tué dans des circonstances troublantes juste avant la Libération. Exhumé après-guerre puis sciemment dispersé par le régime communiste dans différentes archives, la reconstitution de ce journal, miraculeusement sauvé, fut une odyssée en soi.

Le petit fiancé - Récits du ghetto de New York

Livre de Abraham Cahan

New York, début du vingtième siècle. Les Juifs de Russie et d’Europe centrale immigrent par milliers. Certains fuient les pogromes, tous espèrent un avenir meilleur. Ils ont pour point de chute le quartier du Lower East Side, le célèbre ghetto. C’est là qu’est née Flora, jeune fille juive dont le rêve est d’épouser le médecin qui fera d’elle une vraie New-yorkaise. Mais son père adoré mijote tout autre chose. L’Amérique et les dollars ne l’ont-ils pas détourné du Dieu de ses ancêtres ? Seul un gendre talmudiste pourrait lui assurer le salut, et ce gendre sera importé de Russie. Comment dès lors convaincre Flora qui découvre avec consternation le jeune immigré timide et maladroit ? Dans ce court roman, Le Petit Fiancé, comme dans la nouvelle Circonstances, Abraham Cahan met en scène, avec drôlerie et férocité, les drames ordinaires de toute immigration, les rêves brisés ou trop chèrement exhaucés, les trahisons, les renoncements, les regrets…

[Un article dans lacauselitteraire.fr (23/11/2021)]

[Un article dans ENLISANTENECRIVANT (03 janvier 2022)]

En déplacement

Livre de Corinne Welger-Barboza

Issue d’une famille de Juifs hongrois, arrivés en France en 1923, l’auteure remonte le fil généalogique, pour restituer l’histoire avérée ou probable de ces gens de peu, jusqu’au début du XIXème. Ces biographies familiales s’incarnent dans les mouvements de l’Histoire, avant et après la Catastrophe, depuis la Double-monarchie austro-hongroise jusqu’à la période contemporaine, en passant par l’entre-deux guerres, le communisme ou la situation française. La Catastrophe et les péripéties de la survie prennent toute leur place dans ce récit mais il y est surtout question des Juifs « d’avant » et de la part décisive qu’ils ont pris à la fabrication de l’Europe moderne. La pluralité des mondes juifs européens est souvent réduite à quelques représentations : la culture défunte du Yiddishland ou les reconstitutions communautaires actuelles. Pour sa part, l’histoire des Juifs hongrois (près d’un million d’individus, avant la Première guerre mondiale) illustre avec une force singulière le mouvement qui a travaillé les Juifs européens, depuis l’Émancipation : l’assimilation aux cultures environnantes. L’assimilation comme fil rouge et non pas l’identité. Détachés de la religion et de la tradition, quel genre de Juifs sommes-nous ? interroge l’auteure. En suivant la trajectoire des Erbstein, des Böhm, des Weisz et des Welger, les figures multiples du désir d’assimilation apparaissent, entre la chute et l’espoir. Car l’assimilation se danse à deux, Juifs et non-Juifs ensemble. Étayé par des voyages, des témoignages, des archives et des sources historiques, ce récit compose une fresque de destins juifs, hongrois et français, en déplacement dans le temps et la géographie.

- La fiche du livre (chez Amazon)

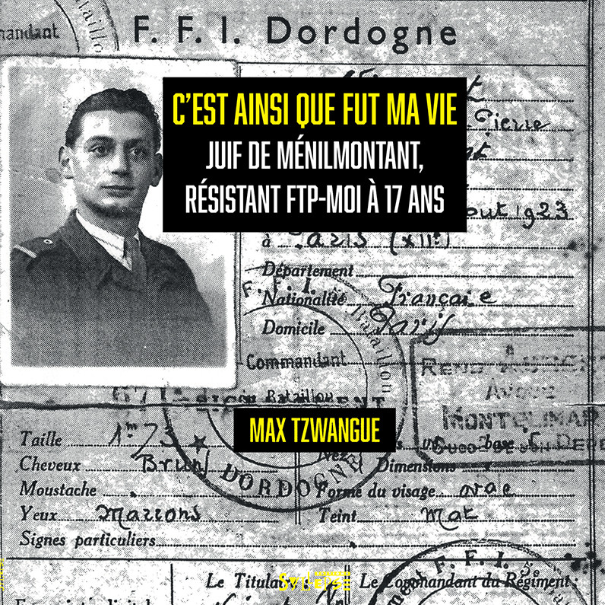

C'est ainsi que fut ma vie - Juif de Ménilmontant, résistant FTP-MOI à 17 ans

Livre de Max Tzwangue

La vie d’un jeune résistant en lutte contre le nazisme et le capitalisme, qui sera ensuite syndicaliste, père de famille, travailleur du textile et enfin artiste.

À bien des égards, la vie de Max Tzwangue est typique de celle de cette génération issue de l’immigration juive, qui baignait dans le yiddish et la culture communiste.

FTP-MOI, Max Tzwangue participe à la lutte implacable contre l’occupant, échappe à la répression et aux arrestations, voit son meilleur copain arrêté, « jugé » et guillotiné.

Il fait partie des rares résistants à avoir connu à la fois la lutte clandestine dans une grande ville, avec tous les jours la peur au ventre, la solitude, et ensuite la vie dans un maquis, avant de participer à la libération de Périgueux et à la défaite de l’armée allemande.

Négociateur pour la CGT de la convention collective de l’habillement, membre du Parti communiste français, il est frappé de plein fouet par les « révélations » du rapport Khrouchtchev en 1956. Il quittera le PCF et changea de vie.

Il est l’un des derniers FTP-MOI encore en vie.

Smotshè : biographie d’une rue juive de Varsovie

Livre de Benny Mer

Entre les deux guerres, les Juifs représentent environ un tiers de la population de Varsovie. Benny Mer choisit de les faire revivre à travers la visite guidée d’une des rues les plus pauvres du quartier juif de la ville, la rue Smocza (Smotshè en yiddish). Pour cela, il s’est plongé dans la presse yiddish, ses annonces, les faits divers, les fragments littéraires…

Les personnages rencontrés – souvent des petites gens, tailleurs, vendeuses au marché… – sont une source essentielle pour l’auteur. Il tente alors de retrouver ce qu’ils sont devenus après 1939 et parvient parfois à retracer qui a été enfermé dans le ghetto, qui y est mort, qui y a combattu durant l’insurrection, etc.

Les vies de Jacob

Livre de Christophe Boltanski

369. C’est le nombre de Photomatons que Jacob B’rebi a pris de lui-même entre 1973 et 1974. À quoi pouvaient bien servir ces selfies d’avant l’heure qui montrent tantôt un visage troublé, tantôt un rire forcé, qui paraissent si familiers et lointains en même temps ? Sont-ils l’expression d’une coquetterie, d’un humour solitaire ou la clé d’un mystère ?

Lorsque Christophe Boltanski ouvre cet album ramassé aux puces, il est aussitôt aspiré par ces figures sorties d’un conte de Lewis Carroll. L’homme s’est réinventé en de multiples personnages, l’un barbu, l’autre glabre, l’un en uniforme, l’autre en chemisette décontractée. Acteur, steward, espion ? Les détails pourraient devenir des indices – ou des trompe-l’œil. Au dos des clichés, des adresses nourrissent encore l’énigme, de Rome à Bâle, de Marseille à Barbès ; quant aux prénoms ou diminutifs, ils ressemblent à des alias.

Christophe Boltanski veut comprendre qui fut cet homme. Son besoin de savoir le conduit dans des échoppes à l’abandon, des terrains vagues, des docks déserts, des lieux ultra-sécurisés, puis dans les cimetières de Djerba, et enfin en Israël, aux confins du désert du Néguev ou au pied du mont Hermon. Patiemment, l’auteur reconstitue les vies vécues et rêvées de Jacob, où se mêlent paradis perdu, exil, désirs de vengeance, guerres et ambitions artistiques. Peu à peu, la quête s’approche du mythe, celui d’un homme qui recherche une terre pour oublier les arrachements de l’enfance, mêle instinct de fuite et de liberté, dans l’espoir de se réconcilier avec la mort et avec la vie.

Après La Cache qui a reçu le prix Femina et Le Guetteur, Christophe Boltanski élargit son exploration littéraire à un anonyme, si représentatif d’une France prise par les violences de l’Histoire, où l’existence individuelle oscille entre goût du secret et quête de sens. Une épopée contemporaine, où l’émotion saisit le lecteur page à page.

[Christophe Boltanski : Les vies de Jacob, « un roman-photo », sur le site DIACRITIK, le 27/09/2021]

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D’UN JUIF REVOLUTIONNAIRE

Livre d'Alexandre Thabor

Alexandre Thabor, aujourd’hui âgé de 92 ans, nous livre l’incroyable récit que lui a fait son père, Sioma, il y a quelques décennies : celui de sa vie, de ses combats et de son amour pour sa femme, Tsipora, morte en déportation à Auschwitz.

Il nous plonge dans les plus grands conflits du XXe siècle :

- au cœur de la Révolution russe à Odessa ;

- au sein des Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole ;

- comme prisonnier dans les camps du régime de Vichy ;

- aux côtés des partisans de la création d’un État d’Israël binational

Un récit époustouflant, épique et sentimental qui nous fait voyager à travers l’histoire et les continents.

Une aventure intérieure aussi, celle d’un homme qui voit s’effondrer ses idéaux de paix, de justice et de fraternité.

Alors qu’il ne signe plus de préface, Edgar Morin a fait cette fois une exception :

« Lorsqu’Alexandre Thabor m’a proposé de lire son livre, j’ai dans un premier temps été ému et bouleversé par son récit […]. Quand un matin je l’eus terminé, j’étais sous le choc d’une émotion d’une extraordinaire intensité. » Edgar Morin, extrait de la préface.

L’auteur. Né en 1928 à Tel Aviv, Alexandre Thabor a été caché pendant l’Occupation par des dominicains suisses, puis il a participé à la création de l’État d’Israël et s’est établi en France où il a travaillé au ministère de l’Économie avec des proches de Pierre Mendès France, avant de retourner s’installer à Tel Aviv. Il vit aujourd’hui à Montpellier.

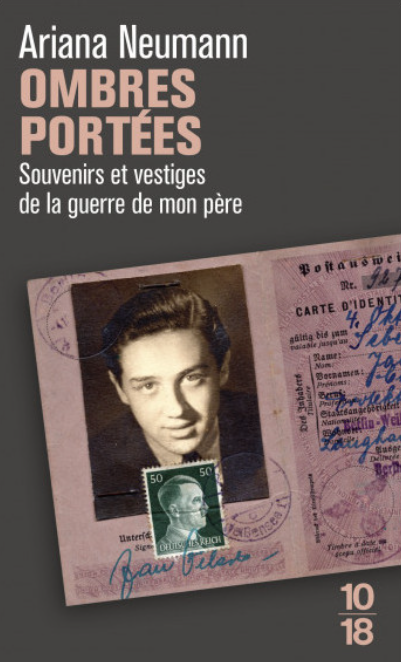

Ombres portées -Souvenirs et vestiges de la guerre de mon père

Livre de Ariana Neumann

Une enquête familiale bouleversante, rythmée comme un roman d'espionnage.

À Caracas, dans le vaste domaine familial, Ariana Neumann, huit ans, joue à l'espionne. En fouillant dans les affaires de son père, Hans, elle trouve une pièce d'identité. Elle reconnaît son

père jeune homme, mais il porte un autre nom. Effrayée, elle tait cette découverte et s'efforce de l'oublier.

Des années plus tard, à la mort de son père, Ariana retrouve ce mystérieux document dans une boîte contenant des photos, des lettres et d'autres souvenirs de la jeunesse de celui-ci à Prague. Elle mettra près d'une décennie à trouver le courage de faire traduire cette correspondance. Ce qu'elle découvre la propulse dans une quête pour découvrir l'histoire de sa famille, la vérité sur son père et les raisons de son silence...

["Une fille résout l’incroyable énigme de la survie de son père pendant la Shoah"]

Dibbouks

Livre d'Irène Kaufer

Dans la croyance populaire juive, le dibbouk est l’âme d’un mort qui vient s’incarner dans le corps d’un vivant. Ici, la narratrice est obsédée par une quête familiale. Son père, rescapé de la Shoah, a laissé un témoignage dans lequel il raconte comment, lors de sa déportation, il a été séparé de sa fille.

Qu’est-elle devenue ? Elle a disparu à jamais.

Mais la narratrice, elle, se laisse peu à peu envahir par le dibbouk de cette sœur. Elle n’a de cesse, dès lors, de se lancer à la recherche de Mariette.

Un roman plein d’humour sur un sujet sensible.

[Un article paru dans Libération et publié sur le site de l'éditeur de DIBBOUKS]

["Dibbouks" d'Irène Kaufer, une lecture en apnée - RTBF, le 18/04/2021]

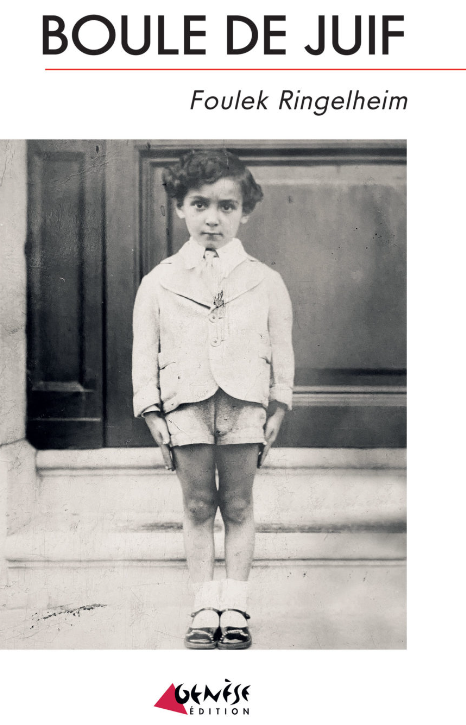

Boule de juif

Livre de Foulek Ringelheim

Dans ce récit d’enfance, Foulek Ringelheim raconte avec un humour mordant – qui n’est pas sans rappeler Philip Roth – l’histoire émouvante d’un petit garçon tourmenté par sa judéité. Dans les quartiers pauvres du Liège d’après-guerre, il découvre la littérature, fait les quatre cents coups avec les gamins du voisinage et tente de percer les mystères de la féminité.

Entre les murs du ghetto de Wilno 1941-1943

Livre de Yitskhok Rudashevski (réédition en format poche)

Enfermé dans le ghetto de Wilno, Yitskhok Rudashevski livre un témoignage poignant de la vie quotidienne et des aspirations d’un adolescent confronté à l’enfermement et aux persécutions.

Véritable « Journal d’Anne Frank », le manuscrit sera retrouvé après la guerre dans la cachette où la famille avait espéré échapper à la traque des nazis.

Ce journal se termine en avril 1943, six mois avant que Yitskhok Rudashevski soit assassiné à Ponar, le lieu d’exécution des Juifs de Wilno, le 1er octobre 1943. Son journal sera retrouvé après la guerre par sa cousine, survivante du ghetto, et confié au Yivo de New York par le grand poète et héros Avrom Sutzkever.Présentation (diffusion AKADEM)

Mémoires d’un aventurier juif - Du Shtetl de Lituanie au Soudan du Mahdi

Livre de Getzel Sélikovitch

Enfant prodige né à Riteve en Lituanie en 1855, Getzel Sélikovitch est envoyé à Paris où il étudie les langues sémitiques et l’égyptologie, et entame un parcours hors du commun qui le conduira en Afrique, en Italie, en Grèce et en Turquie, occasionnant à chaque fois de multiples rencontres. ‘Grand reporter’ avant la lettre, élève d’Ernest Renan et de Gaston Maspero au Collège de France, il part au Caire avec une bourse, participe à une mission militaire au Soudan pour sauver le général anglais ‘Gordon Pacha’, combat les troupes du pseudo-messie musulman Muhammad Abdallah à Khartoum, fait évader une jeune fille du Harem du Sultan à Istanbul et est mêlé à un assassinat politique dont il rend compte dans différents journaux en hébreu et en français au point qu’un de ses articles dans L’intransigeant manque de provoquer une guerre entre la France et la Grande Bretagne. Devenu persona non grata sur le sol français, il émigre finalement aux USA où il meurt en 1926. Ses Mémoires, qui parurent en feuilleton dans la presse yiddish new-yorkaise entre 1919 et 1920, nous font découvrir une personnalité riche en couleurs comme l’intelligentsia du premier XXe siècle pouvait encore en compter, mêlant un goût immodéré de l’aventure à des talents certains de journaliste-voyageur relevés par une belle érudition polyglotte.

L'enfant des camps

Livre de Francine Christophe (en poche)

Arrêtée en Juillet 1942 avec sa mère sur la ligne de démarcation, Francine Christophe est encore une enfant. Elle a presque neuf ans, l’âge des jours heureux quand elle est rattrapée par la folie nazie. Interrogée par la Gestapo, enfermée de prison en prison, ballotée de camp en camp, en France d’abord, elle est déportée en mai 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen. A son retour, quand elle essaye d’expliquer à ses camarades de classe ce que la guerre lui a fait, celles-ci la regardent, gentiment, mais tournent l’index sur la tempe, l’air de dire : elle est folle. La jeune Francine ne parle plus du cauchemar qui a duré trois ans.

Aujourd’hui, les mots refont surface. Francine Christophe raconte ce qu’elle vu et connu. Les coups, le froid, la faim. Les familles qu’on sépare. Les enfants qu’on entasse dans des wagons à bestiaux. La maladie et la mort. Les travées boueuses où les cadavres pourrissent. La cruauté. Mais aussi l’amour, celui d’une mère et de sa fille, indéfectible, qui résiste à la guerre. Et des miracles, comme ce bébé qui voit le jour dans l’enfer de Bergen-Belsen et survit grâce à l’entraide et la fraternité des femmes.

Pour que tous nous sachions et n’oublions pas ce que fut la Shoah.

Mon père et ma mère

Livre d'Aharon Appelfeld

C’est l’été 1938 en Europe centrale. Et comme chaque année ils sont là, sur la rive, en villégiature.

Il y a Rosa Klein, qui lit dans les lignes de la main. Mais peut-on se fier à ses prédictions ? Et Karl Koenig, l’écrivain. Pourquoi fréquente-t-il les autres vacanciers au lieu de consacrer toute son énergie au roman qu’il est en train d’écrire ? Qui sont vraiment « l’homme à la jambe coupée » et la jeune femme amoureuse que tous les Juifs appellent par l’initiale de son prénom ? Et le père et la mère d’Erwin, l’enfant si sensible à l’anxiété de ceux qui l’entourent ?

Dans ce roman magistral publié quelques années avant sa mort, Aharon Appelfeld tisse les questions intimes, littéraires et métaphysiques qui l’ont accompagné toute sa vie. Sous sa plume, ces dernières vacances avant la guerre sont le moment où l’humanité se dévoile dans ses nuances les plus infimes, à l’approche de la catastrophe que tous redoutent sans parvenir à l’envisager.

[Une note de NONFICTION.fr, du 8/11/2020]

[Une note dans EN ATTENDNT NADEAU, le 23/10/2020]

Nouvelles

Livre d' Edgar Hilsenrath

Ce recueil de nouvelles réunit des textes écrits par Edgar Hilsenrath sur une trentaine d’années. C’est un ensemble insolite, qui va de la farce au récit tragique, du témoignage au conte, en passant par le manifeste politique et la critique littéraire. Entre réminiscences et imaginaire, Edgar Hilsenrath raconte la Bucovine de son enfance, évoque l’écriture et la publication de ses trois romans les plus connus, invente une correspondance délirante entre un général et le coiffeur juif Itzig Finkelstein (alias le meurtrier de masse Max Schulz) – personnage principal de Le Nazi et le Barbier –, livre un éloge d’un de ses deux modèles – Erich Maria Remarque –, dénonce le néonazisme et fait une déclaration d’amour à la langue allemande.

On retrouve dans ces nouvelles d'Edgar Hilsenrath sa verve, son humour et son cynisme caractéristiques, mais on y découvre aussi un auteur plus sérieux, parfois amer, toujours engagé. Absurdes, drôles, acerbes, nostalgiques, souvent satiriques, les textes de ce recueil sont touchants de sincérité.

« Où ai-je ma place ? Au fond, nulle part. Mon pays est dans ma tête. Tant qu’elle reste claire, tout va bien. » (Edgar Hilsenrath)

Sous le ciel de l'éden. Une mémoire marrane au Pérou ?

Livre de Nathan Wachtel

La population de la petite ville de Celendín dans la région de Cajamarca au Nord du Pérou a la réputation d’être d’origine judéo-portugaise. Selon la tradition orale, plusieurs « indices » conforteraient cette idée : les habitants de Celendín auraient la peau « la plus blanche de tout le Pérou », et ils s’adonneraient au commerce ou aux études, ce qui expliquerait qu’ils voyagent toujours autour du monde, comme le « Juif errant ». Par ailleurs, dans les années 1989-1991, la région Nord du Pérou (Trujillo, Cajamarca, Celendín, etc.) fut le théâtre d’une conversion collective au judaïsme orthodoxe de plus de cent personnes, suivie par de nombreux départs pour Israël. Ces faits curieux sont à l’origine d’une enquête aussi érudite que passionnante qu’a menée le spécialiste de l’Amérique latine et du marranisme, Nathan Wachtel, professeur au Collège de France, sur les origines juives portugaises de cette ville. D’où vient la réputation de l’origine juive portugaise de Celendín? Ceux qui se sont officiellement convertis au judaïsme seraient-ils les descendants des nouveaux-chrétiens du temps de l’Inquisition ? Existe-t-il encore des traces de coutumes familiales qui manifesteraient une mémoire marrane – plus ou moins consciente ? Fidèle à la méthode de l’anthropologie historique, Nathan Wachtel révèle l’étonnante histoire de ces communautés, interrogeant leur identité. Mêlant enquête de terrain et documents d’archives, il fait d’incessants allers-retours entre le passé et le présent à travers la lecture des mythes et témoignages oraux. En historien et en anthropologue, l’auteur fait ainsi participer le lecteur à l’enquête et développe une démonstration magistrale.

Sauvons les enfants ! - Histoire du comité lillois de secours aux Juifs

Livre de Grégory Célerse

Alors que les persécutions raciales sont en vigueur depuis octobre 1940, la première grande rafle de Juifs a lieu le 11 septembre 1942 dans le Nord et le Pas-de-Calais occupés.

À Lille où le convoi de déportés juifs doit quitter la gare de Fives, des cheminots improvisent l’évacuation de plusieurs dizaines d’enfants et de quelques adultes. Cet acte de résistance marque la naissance du comité lillois de secours aux Juifs.

Pour la première fois, un livre retrace cet événement qui peut être considéré comme l’un des principaux sauvetages de Juifs en Europe occupée. L’auteur a recueilli les témoignages d’enfants sauvés, mais aussi de familles de cheminots et de membres du comité de secours.

Ce travail de recherche raconte aussi la traque de la communauté juive et le destin des membres du comité de secours qui ne furent jamais reconnus comme résistants.

Ce livre rend hommage au courage de ces oubliés de l’histoire de l’Occupation du Nord-Pas-de-Calais

- La fiche du livre (site leslibraires.fr)

Estoucha | Profession du père : fusillé

Deux livres de Georges Waysand. Le premier sur sa mère, le second sur son père.

♦ Estoucha

Un soir de juillet 92, dons une ambulance traversant Paris, elle revint à elle et s'agrippa à une poignée qui pendait du plafond. D'autres images se superposèrent à celle-ci où, ballottée par la vie, elle s'était accrochée à une poignée : un camion sur une route espagnole bombardée, un train de l'exode, des wagons de mineurs polonais de France en route pour la Silésie... Presque une heure plus tôt l'ambulancier s'était penché vers elle dans la voiture. D'un coup elle avait crié « Nein » et s'était mise en boule en se jetant vers le volant pour s'éloigner de lui, ses mains ramenées sur sa tête, le regard exorbité de peur, guettant les coups à venir. Si j'avais eu le moindre doute,

je savais maintenant où elle était : au camp.

Juive, résistante, communiste, médecin, l'histoire d'Esther Zilberberg se confond avec celle du siècle. Contre tout espoir raisonnable, elle lutta jusqu'au bout pour vivre enfin comme les autres. Ses camarades, ses amis, ses proches l'appelaient Estoucha.

Une véritable enquête – plus tout ce que Georges Waysand, son fils, était le seul à savoir – fait de ce récit un bouleversant devoir de mémoire.

♦ Profession du père : fusillé

Profession du père : fusillé, écrivait à chaque rentrée scolaire le lycéen venu de sa banlieue à la demande des professeurs. Père inconnu, que certains appelaient Maurice, d’autres Jean. Parce que Mojszce Chaïm faisait trop connoté ? Père jamais vu consciemment, père invisible derrière l’image conventionnelle d’un héros, presque anonyme parmi les anonymes des débuts de ce qui ne s’appelait pas encore la Résistance au milieu du peuple des corons de la Zone Interdite, gens ordinaires sans lesquels rien n’eut été possible.

Cette présence d’une absence, expérience de l’histoire a été le ressort d’un triple voyage.

Voyage dans des archives dont l’existence n’était même pas soupçonnée et qui furent en France si longues à s’ouvrir.

Voyage vers les lieux d’exode ou d’actions marquées de rencontres improbables.

Voyage enfin vers le fort de Wambrechies (Nord) lieu des exécutions du 15 décembre 42.

Expérience de l’histoire dont tout rapprochement avec des faits actuels ou à venir serait, bien évidemment, purement fortuit ?

Rien à voir avec un quelconque devoir de mémoire, trop souvent cliché passe-partout de ceux qui se dispensent d’affronter le présent de ce passé.

Affaires personnelles

Livre de Agata Tuszynska

Qui s'en souvient ? En mars 1968, une campagne antisémite a de nouveau traversé la Pologne, cette fois, orchestrée par le pouvoir communiste. La génération qui a environ vingt ans se retrouve obligée de partir, abandonnant là toutes ses « affaires personnelles ».

Cinquante ans plus tard, Agata Tuszynska va à la rencontre de ces témoins, dispersés à travers le monde. Elle nous fait découvrir l'histoire de Juifs polonais, souvent enfants de la nomenklatura communiste, qui ignoraient parfois leur judéité et le passé de leurs parents.

« À cette époque, je ne savais pas que le sort des Juifs me concernait d'une quelconque façon. Plus tard, quinze ans durant, j'ai partagé la vie d'un homme que la cicatrice de ce Mars n'a jamais cessé de faire souffrir. Jusqu'à ses derniers jours il en parlait, ces souvenirs étaient les seuls à lui tirer les larmes. » Agata Tuszynska

["Ce qu’il reste des Juifs de Pologne", dans EAN du 15 juin 2020]

Le charlatan

Livre d'Isaac Bashevis Singer

Jubilatoire bien que d’une noirceur assumée, "Le Charlatan" est activé par toutes les ficelles de conteur du grand Isaac Bashevis Singer, faisant de ce chenapan de Hertz (« cœur » !) Minsker le grand entourloupeur de ceux qui l’aiment : sa jeune épouse Bronia, qui en 1940 a abandonné en Pologne mari et enfants pour le suivre à New York, et Morris, son vieux et riche copain d’enfance, qui les y héberge – au prix d’ailleurs de son honneur bafoué, car Hertz bien sûr lui souffle sa femme. Mais à charlatan, charlatan et demi : l’ex-mari de celle-ci s’affaire à une ultime escroquerie, qui fera dérailler le vaudeville tandis qu’en Europe le ghetto se referme sur Varsovie… On imagine ce que l’humour tour à tour subtile et truculent de Singer, mais aussi sa puissante nostalgie d’exilé savent tirer de cette intrigue, parue (sous pseudonyme !) aux États-Unis en 1968 dans une revue yiddish de gauche, et dont la traduction anglaise, incompréhensiblement, était restée depuis à l’état de brouillon.

Mémoires d'un combattant du ghetto de Varsovie

Livre de Kazik

Au coeur de la résistance du ghetto de Varsovie, femmes et hommes d'à peine vingt ans, affamés, armés de leur seul courage et de quelques pistolets, défient la machine de guerre nazie. Ils font entrer armes et nourriture en contrebande, conçoivent des explosifs artisanaux, libèrent des camarades emprisonnés. En avril 1943, après avoir cerné le ghetto, les Allemands, équipés d'armes lourdes, de chars d'assaut et soutenus par l'aviation, se lancent à l'assaut. Simha Rotem, surnommé Kazik, et l'Organisation juive de combat livrent dans les ruines fumantes une bataille désespérée. Ils parviennent à résister pendant près d'un mois avant l'inéluctable destruction. En un épisode devenu célèbre, Kazik réussit alors à faire échapper les rares rescapés en empruntant les égouts vers le " côté aryen " de Varsovie. D'autres insurgés auront moins de chance, se perdront et se noieront. Ensuite, Kazik et son mouvement organiseront le sauvetage des juifs encore terrés dans la capitale. Lors du déclenchement de l'insurrection nationale de 1944, Kazik rejoint les rangs de la résistance polonaise et affronte une nouvelle fois l'occupant nazi. Ce témoignage brut, spontané, parfois naïf d'un adolescent offre une perspective nouvelle sur le combat et la survie des Juifs pendant la Shoah. Aujourd'hui encore, la lutte impossible de ces femmes et de ces hommes reste une inspiration pour toutes les résistances.

Le Ghetto intérieur

Livre de Santiago H. Amigorena

Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il dans cette Europe qu’ils ont fuie en bateau quelques années plus tôt ? Difficile d’interpréter les rares nouvelles. Vicente Rosenberg est l’un d’entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois enfants. Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient-elle ? Elle lui écrit une dizaine de lettres auxquelles il ne répond pas toujours. Dans l’une d’elles, il peut lire : « Tu as peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont construit. Heureusement la rue Sienna est restée à l’intérieur, ce qui est une chance, car sinon on aurait été obligés de déménager. » Ce sera le ghetto de Varsovie. Elle mourra déportée dans le camp de Treblinka II. C’était l’arrière-grand-mère de l’auteur.

Santiago H. Amigorena raconte le « ghetto intérieur » de l’exil. La vie mélancolique d’un homme qui s’invente une vie à l’étranger, tout en devinant puis comprenant la destruction de sa famille en cours, et de millions de personnes. Vicente et Rosita étaient les grands-parents de l’auteur qui écrit aujourd’hui : « Il y a vingt-cinq ans, j’ai commencé un livre pour combattre le silence qui m’étouffe depuis que je suis né ». Ce roman est l’histoire de l’origine de ce silence.

[2 critiques opposées à lire avec la fiche PDF : En attendant Nadeau : « Déception. On a presque envie de dire : Dieu n’est pas un romancier, Amigorena cette fois-ci non plus. » / Les Inrocks : « Le Ghetto intérieur est, de tous les textes de la rentrée, celui qui mériterait le plus une belle récompense littéraire. »]

Journal 1942-1944

Livre d'Hélène Berr

Avril 1942, Hélène Berr débute l’écriture de son journal. Elle y décrit, avec une pudeur et une sensibilité extrêmes, son quotidien de jeune juive parisienne : cours à la Sorbonne, lectures et promenades, amours naissantes. Le port de l’étoile jaune, l’application des lois antijuives, la peur des rafles envahissent brutalement sa vie. Jusqu’à son arrestation, en mars 1944. La lucidité et le talent littéraire d’Hélène Berr font de ce témoignage un document exceptionnel.

Cinquante ans durant, ce manuscrit est demeuré enfoui comme un douloureux trésor familial. Il a été découvert par les chercheurs au Mémorial de la Shoah..

Née en 1921, Hélène Berr est morte à Bergen-Belsen, en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp. Son Journal a obtenu un grand succès critique et public.

Dire Auschwitz - Ce que peuvent les mots

Livre de Henri Borlant et Dominique Philippe

Ce corps à corps avec le langage épuise, construit parfois l’insatisfaction de ne pas avoir été à la hauteur de ses promesses.

Témoigner c’est encore accepter son impuissance à bâtir, comme le dit Henri Borlant, le récit exact des faits. Mais témoigner c’est aussi faire confiance à celui qui vous écoute et qui saura, dans les silences, les hésitations, les attitudes du témoin, y mettre ses propres mots.

Auschwitz n’a pas englouti la parole, car l’interrogation sur le « comment dire », quatre-vingts ans plus tard, témoigne à son tour de notre condamnation à comprendre ce que fut cet improbable, mais réel, ailleurs : Auschwitz-Birkenau.

Le terme génocide, la notion juridique de crime contre l’humanité dit, à son tour, la capacité de l’homme à créer un langage, au plus près de ce que fut l’indicible.

Les mots portent en eux la puissance de la vérité.

NUIT DE JUILLET - LA RAFLE DU VEL D'HIV - NOUVELLES

Livre de Philippe Lipchitz

" Bientôt les voix des témoins directs se seront éteintes. Alors, il faudra se poser la question : comment assumer le travail de mémoire ? Ce sera sans doute l'un des lourds héritages que nous devrons porter. Nous, c'est-à-dire ceux de ma génération, celle que j'appelle la génération du silence ". L'auteur livre ici dix-neuf nouvelles sur la mémoire de la Grande Rafle.

Sur les ailes de la chance

Livre de Georgia Hunter

UN HOMMAGE AU TRIOMPHE DE L’ESPOIR ET DE L’AMOUR SUR LA HAINE.

Au printemps 1939, en Pologne, les membres de la famille Kurc font de leur mieux pour mener une vie normale. Halina savoure son histoire d’amour avec Bella, et Mila s’habitue à son nouveau statut de mère, sous le regard bienveillant de Nechuma, la matriarche.

Mais l’horreur qui envahit l’Europe ne va pas tarder à les rattraper. Séparés par six années de conflit et cinq continents, des clubs de jazz parisiens aux plages de Rio de Janeiro en passant par le goulag sibérien et le ghetto de Varsovie, les Kurc vont traverser la guerre, animés par la même rage de survivre et par l’espoir qu’un jour, ils seront à nouveau réunis.

Où vivre

Livre de Carole Zalberg

« Peut-être que nous n’étions pas faits pour avoir un État à nous, après tout. Voilà ce que me confie, à voix basse, comme pour elle-même, ma tante assise sous la pergola devant sa maison inchangée depuis ma dernière visite, trente ans auparavant. Cette réflexion, la déception qu’elle révèle me glacent mais que répondre ? Et qui suis-je pour avoir une opinion, moi qui n’ai pas remis les pieds ici depuis si longtemps ? C’est à peine croyable mais les décennies ont filé sans que j’y prenne garde, sans que j’affronte les contradictions et le malaise qui me tenaient éloignée de ce pays que je qualifiais de compliqué pour évacuer la question. »

A travers leurs voix recomposées par Marie, née en France dans les années 60, les membres d'une famille juive polonaise relatent leur installation en Israël après la guerre. Au long des décennies intranquilles, les générations nouvelles venues dans l'État juif puis celles qui y sont nées expriment leurs attentes et leurs déceptions, au fil d’un quotidien à jamais hanté par la Shoah. C'est cette fin d'un monde que les plus âgés ont voulu surmonter en construisant un lieu sûr. C'est elle que les plus jeunes veulent empêcher de se reproduire en acceptant avec plus ou moins d'évidence les épreuves que leur pays ne cesse d'imposer.

De l’après-guerre à nos jours, l'exil des uns et les questionnements de la famille restée en France se répondent, tissant des liens indéfectibles. Leurs voix se mêlent pour dire avec puissance une destinée familiale complexe et vitale qui est aussi une magnifique plongée dans les paradoxes de l’État d’Israël, autour de la question des pionniers, de leurs rêves, de leurs déceptions.

[Présentation par l'auteure - Vidéo Librairie Mollat]

[Chronique dans La Cause Littéraire]

Terminus Berlin

Livre d'Edgar Hilsenrath

Écrivain de la Shoah et de l’exil, Edgar Hilsenrath livre avec Terminus Berlin son roman le plus poignant, celui du retour désenchanté en Allemagne. Son héros retrouve, comme lui, le pays natal près de trente ans après avoir quitté l’Europe et ses fantômes. Le temps est venu de faire le bilan d’une vie tourmentée.

Fidèle à son humour, Hilsenrath raconte avec un sens aigu de la dérision le destin de son alter ego littéraire. Lesche, traumatisé par son expérience du ghetto, peine à trouver sa place dans un Berlin marqué par le consumérisme et la chute du Mur. Les rencontres improbables et la résurgence glauque du fascisme forment la trame de ce roman publié en Allemagne en 2006.

Lapidaire et ironique, ce texte émeut par la figure de clown triste que l'auteur y révèle. Après l’avoir écrit, Edgar Hilsenrath décida que son œuvre était close. Il n’a plus rien publié depuis.

AINSI FUT AUSCHWITZ - TÉMOIGNAGES (1945-1986)

Livre de Primo Levi

Les vérités les plus précises — et les plus terribles, tant elles sont précises — sur la machine d’extermination.

Quarante ans de témoignages, en grande partie inédits, d’une importance historique essentielle.

En 1945, au lendemain de la libération, les militaires soviétiques qui contrôlaient le camp pour anciens prisonniers de Katowice, en Pologne, demandent à Primo Levi et à Leonardo De Benedetti, son compagnon de détention, de rédiger un compte rendu détaillé sur les conditions sanitaires du camp. Le résultat est le Rapport sur Auschwitz, un témoignage extraordinaire, l’une des premières descriptions sur les camps d’extermination jamais élaborées. Publiée en 1946 dans la revue scientifique Minerva Medica, elle inaugure l’œuvre à venir de Primo Levi, témoin, analyste et écrivain. Dans les quatre décennies suivantes, Levi ne cessera jamais de raconter son expérience du Lager dans des textes de nature différente, qui, pour leur grande majorité, n’ont jamais été publiés ensemble. Des recherches entamées très tôt par Levi sur le destin de ses compagnons à la déposition pour le procès Eichmann, en passant par la « lettre à la fille d’un fasciste qui demande la vérité » et les articles parus dans des quotidiens et des revues spécialisées, Ainsi fut Auschwitz est une mosaïque de souvenirs et de réflexions critiques d’une valeur historique et morale inestimable.

Un recueil de témoignages, d’enquêtes et d’analyses approfondies qui, grâce à la cohérence, à la clarté de son style, à la rigueur de sa méthode, nous rendent le Primo Levi que nous avons appris à reconnaître comme un auteur classique de la littérature italienne.

1938, nuits

Livre d'Hélène Cixous

C’est le quatrième livre qui me ramène à Osnabrück, la ville de ma famille maternelle. Je cherche. Je cherche à comprendre pourquoi Omi ma grand-mère s’y trouvait encore en novembre 1938. Ainsi que ses frères et sœurs. Cela faisait pourtant des années que les Monstres occupaient le ciel allemand et proféraient des menaces de mort à l’égard des Juifs, mais Omi continuait à penser qu’elle était allemande même après avoir été déclarée nonaryenne, même quand la langue allemande a formé de nouveaux abcès antijuifs tous les mois. Certes son mari était bien mort pour l’Allemagne en 1916 mais quand même.

Dans la rue le banc est interdit aux Juifs.

Quel courage lui faut-il pour rester dans la ville qui brûle les siens tandis que K. le grand ogre nazi passe en ricanant devant notre grand magasin boycotté, ou peut-être quelle terreur ? Ou peut-être la voix de l’angoisse est-elle plus forte que celle de sa fille, Ève ma mère, qui a pris la porte définitivement dès 1933 ?

Aucune explication.

Je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas.

Il y a tant de sortes de Juifs qui ne savent plus qui ils sont. Il y en a qui partent, mais pas assez loin, comme s’ils avaient peur de perdre – quoi ? Il y a des Juifs-qui-ne-partent-pas. Éri la petite sœur d’Ève ma mère est partie dès 1933 quand les piscines lui ont été interdites. Mais Siegfried est resté. Les Nussbaum aussi. Il y en a qui ont voulu partir quand on ne pouvait plus partir. Il y en a qui sont revenus se perdre. Qu’est-ce qui te ferait partir ? me demandé-je. Et vous, qu’est-ce qui vous ferait partir ? On ne peut pas dire qu’Omi soit partie finalement.

Elle ne m’a jamais parlé de la Nuit de Cristal. Il y avait de quoi être éclairée pourtant.

Comme je n’arrive pas à rentrer à l’intérieur de ma grand-mère je me décide à entrer dans la Nuit Décisive par l’intérieur de Siegfried K., un ami de ma mère. Il a 25 ans, il vient d’arracher son doctorat de médecine, la Grande Synagogue lui brûle devant la figure, le voilà naufragé à Buchenwald, pour l’inauguration par les Premiers Déportés. Je le suis.

Il ne sait pas ce qui lui arrive. C’est nouveau. Ça vient d’ouvrir. Ce n’est pas terminé. Buchenwald est à côté de Weimar. Weimar, c’était Goethe. Siegfried est un modeste Robinson juif aktionné en 1938. Avant, je ne savais pas ce que c’était, un juif aktionné. Suivons Siegfried dans la fameuse Nuit Nazie aux mille Incendies, prologue au temps de l’Anéantissement. J’aimerais tant pouvoir lui demander pourquoi, comment, il est encore là

.

[un entretien avec l'auteure, paru dans FLORILETTRE n° 204]

Falafel sauce piquante

BD. Dessinateur / Scénariste / Coloriste : Michel Kichka

L'Israël dessinée dans les médias, trop souvent réduite au conflit israélo-palestinien qui exacerbe le monde entier ne correspond pas toujours à l'Israël de Michel Kichka dont il connaît le peuple, Falafel sauce piquante est le récit autobiographique romancé de son rapport à ce pays. Quarante et une années de vie adulte à Jérusalem racontées à travers ses rencontres, ses souvenirs, les événements politiques, une vie dans une Terre de conflits, mais aussi Terre de miracles.

Erev, à la veille de ...

Livre d' Eli Chekhtman

Erev est une fresque monumentale, à ce jour entièrement inédite en français, qui retrace l’histoire de la famille Boïar, du début du XXe siècle à la seconde guerre mondiale, puis à la création d’Israël. On y suit trois générations à travers les destins d’une galerie de personnages tour à tour confrontés au tzarisme, au stalinisme et au nazisme. Décimés par les violents soubresauts de l’histoire, les Boiars se battent sans relâche pour leur survie. Témoignage historique et littéraire essentiel sur la culture des Juifs d’Europe de l’est, cette saga met en lumière la ferveur intellectuelle et les passions qui animaient les communautés rurales et urbaines de cette région de Polésie à la veille de l’Holocauste. L’ampleur et le détail de cette fresque, les aspects peu connus de la vie communautaire qu’elle dévoile, en particulier le portrait qui est livré de l’intelligentsia de l’entre-deux guerres, en font un texte tout à fait à part dans la littérature yiddish. L’extermination tragique des Juifs d’Europe y est retranscrite dans une langue exaltée, pétrie de réalisme magique, et d’un lyrisme bouleversant. Eli Chekhtman achève ici brillamment la mission qu’il s’était assigné : immortaliser et célébrer la culture yiddish anéantie.

[Note dans En Attendant Nadeau]

Idiss

Livre de Robert Badinter

J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idiss.

Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914.

Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j’ai souvent rêvé.

Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils.

Vivre ma vie - Une anarchiste au temps des Révolutions

Livre d'Emma Goldman

Née en 1869 dans l’Empire russe, Emma Goldman s’exile aux États-Unis à 16 ans. Pauvreté, exploitation et désillusions l’y attendent. Elle plonge alors à corps perdu dans le chaudron politique et intellectuel. Activiste et conférencière anarchiste aussi célèbre que redoutée, elle sillonne au gré des luttes une Amérique en pleine ébullition. Expulsée en 1919 vers la Russie, accueillie chaleureusement par Lénine, elle découvre une réalité qu’elle ne cessera de dénoncer avec courage tout en poursuivant son inlassable combat pour l’émancipation.

Son époustouflante épopée mêle morceaux de bravoure et moments d’intimité, grands affrontements politiques et vie d’une femme hors du commun, poésie et quotidien, espoir et désenchantement. Ce texte magistral est à la fois une fresque historique qui donne le vertige, tant on y croise toutes les grandes figures révolutionnaires, une œuvre puissante d’une rare sensibilité et l’un des plus beaux chants d’amour à la révolte et à la liberté. Un monument de la littérature anarchiste enfin traduit intégralement en français.

Isaac

Livre de Léa Veinstein

Autrefois, lorsqu’on lui demandait si elle était juive, Léa Veinstein répondait : «Mon arrière-grand-père était rabbin ! » De ce dernier pourtant, elle ne savait rien, pas même le prénom : Isaac. La mémoire familiale avait préféré l’effacer… Pourquoi ? C’est ce que Léa décide un jour d’élucider, alors que tout dans sa vie la ramène vers un judaïsme qu’elle avait longtemps tenu à distance : ses études de philosophie, sa rencontre avec Solal, la naissance de son fils…

Isaac chantait à l’époque où il n’était encore que ministre officiant à la synagogue de Neuilly. Tous ceux qui l’ont connu se rappellent sa voix magnifique. Mais lorsque Paris fut occupé, et le rabbin de Neuilly contraint de fuir, Isaac prit sa relève. Le régime de Vichy lui octroya une carte de légitimation - découverte bouleversante pour Léa : ce papier signifiait-il qu’Isaac avait collaboré, ou choisissant de rester, ne s’était-il engagé à protéger sa communauté?

Dans ce récit très personnel, Léa Veinstein ébauche des réponses comme on se fraye un chemin, tantôt indignée, inquiète, ou apaisée. Grâce aux témoins d’hier et d’aujourd’hui, grâce aux documents qu’elle retrouve au cours de son enquête, elle parvient à nous offrir un texte tendre et sans complaisance : hommage à l’aïeul effacé, hommage à la famille… Et tentative de comprendre, à une époque où l’antisémitisme ressurgit de façon terrifiante, ce que signifie « être juif » : une identité bien sûr, une transmission - une liberté, surtout.

[Note de lecture de Corinne Bacharach sur son blog]

Les Livres de Jakob ou le grand voyage

Livre d'Olga Tokarczuk

Hérétique, schismatique, Juif converti à l’islam puis au christianisme, libertin, hors-la-loi, tour à tour misérable et richissime, vertueux et abominable, Jakób Frank a traversé l’Europe des Lumières comme la mèche allumée d’un baril de poudre. De là à se prendre pour le Messie, il n’y avait qu’un pas et il le franchit allègrement. Le dessein de cet homme était pourtant des plus simples : il voulait que ceux de son peuple puissent, eux aussi, connaître la sécurité et le respect d’autrui. Il voulait l’égalité. La vie de ce personnage historique, qui fut considéré comme le Luther du monde juif, est tellement stupéfiante qu’elle semble imaginaire. Un critique polonais, saluant la réussite absolue de ce roman de mille pages, dit qu’il a fallu à Olga Tokarczuk une « folie méthodique » pour l’écrire. On y retrouve les tragédies du temps, les guerres, les pogroms et la ségrégation, mais on y goûte aussi les merveilles de la vie quotidienne : les marchés, les cuisines, les petits métiers, les routes incertaines et les champs où l’on peine, l’étude des mystères et des textes sacrés, les histoires qu’on raconte aux petits enfants, les mariages où l’on danse, les rires et les premiers baisers. Ainsi que le dit le père Chmielowski, l’autre grand personnage de ce roman, auteur naïf et admirable de la première encyclopédie polonaise, la littérature est une forme de savoir, elle est « la perfection des formes imprécises ». Au milieu du XVIIIe siècle, dans le royaume de Pologne et bientôt à travers toute l’Europe des Lumières, le singulier destin de Jakób Frank : mystique, habile politique, débauché, chef religieux ou charlatan, il fut pour les uns le Messie de la tradition juive, pour les autres un hérétique, ou pire, un traître. Pour conserver à son héros toute son ambiguïté, sa complexité et la polysémie de son apparition, la romancière a choisi de ne le montrer qu’à travers les yeux et les propos d’une foule de personnages de tout milieu et de toute condition. Cette épopée universelle sur l’appartenance, l’émancipation, la culture et le désir, est une réussite absolue : elle illustre la lutte contre l’oppression, en particulier des femmes et des étrangers, mais aussi contre la pensée figée, qu’elle soit religieuse ou philosophique.