Sciences - Philosophie

« L’archive, c’est le témoignage d’actes de paroles qui marquent l’arrachement à une condition »

Un entretien avec Jacques Rancière, paru sur le site "Le grand continent", les 9 et 11 février 2024

Les rapports entre philosophie et histoire en France n’ont pas toujours été sans heurts. On a ainsi parfois accusé le philosophe Jacques Rancière de faire la leçon aux historiens. Aucune obligation pourtant à rejouer la fable de la poussière et du nuage, pour une raison simple : comme l’atteste l’abondante bibliographie thématique qui clôture ce long entretien consacré au rapport du philosophe à l’histoire, l’auteur de La Nuit des prolétaires et des Scènes du peuple a indéniablement, à sa manière hérétique, écrit de et sur l’histoire.

Bourdieu, vingt ans après

Un article de Gisèle Sapiro, paru le 22 janvier 2022 dans EN ATTENDANT NADEAU

Vingt ans après la mort de Pierre Bourdieu, survenue le 23 janvier 2002, une nouvelle moisson de titres porte au jour les actes de la sociologie « se faisant ». L’intérêt au désintéressement clôture la série des cours donnés au Collège de France. À côté de ce laboratoire conceptuel qui nous fait pénétrer dans les coulisses d’une révolution symbolique, Microcosmes lance une nouvelle collection des éditions Raisons d’agir, fondées par le sociologue. Sous un titre éponyme, elle est destinée à développer le programme de recherche qu’il avait tracé dans ce volume. Un petit recueil de textes en partie inédits donne à voir sa conception de la réflexivité, de la vigilance épistémologique à l’objectivation du sujet de l’objectivation, et, tandis que le dépôt du fonds des archives Pierre Bourdieu au Grand Équipement documentaire du Campus Condorcet sera inauguré le 3 février à Aubervilliers, un collectif de chercheurs reconstitue les stratégies scientifiques et pratiques d’enquête du sociologue et de son équipe à partir des archives du Centre de sociologie européenne.

Jacques Rancière : « C’est vrai que l’alibi ‘littéraire’ a servi à rendre plus fréquentables certaines idées » (Les Trente inglorieuses)

Un entretien de Jacques Rancière dans DIACRITIK, le 7 février 2022

"C'est peu de dire qu’en rassemblant trente ans d’interventions dans le débat public, Jacques Rancière offre avec Les Trente inglorieuses une somme de réflexions absolument indispensables pour comprendre les enjeux politiques dans lesquels nous vivons. Selon le philosophe, depuis une trentaine d’années s’est en effet mise en place une logique politique dans laquelle, loin d’être un outil d’apaisement, le consensus, dont les uns et les autres se réclament, forme une manière de violence étatique sans répit. Faire taire la lutte des classes, reconduire des logiques de domination, clamer une passion de l’inégalité et une haine viscérale de la démocratie, et développer pour une partie de la Gauche qui s’affirme laïque et républicaine un racisme d’en haut : telles sont les questions politiques fondamentales que Rancière analyse au cœur de notre époque. Autant de raisons pour Diacritik de partir à la rencontre du philosophe le temps d’un grand entretien où il est question de la présidentielle, de l’état d’exception et aussi, un peu, de Houellebecq...."

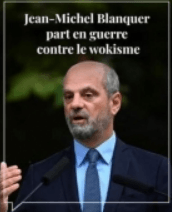

A l'occasion du colloque contre les "wokisme" à la Sorbonne, 7 et 8 janvier 2022

Un vrai-faux colloque à la Sorbonne pour mener le procès du « wokisme » (Médiapart) : un article de MEDIAPART, le 9 janvier 2022

"Vendredi 7 et samedi 8 janvier s’est tenu à la Sorbonne un colloque éloigné des canons du genre, mais patronné par d’illustres visiteurs, dont le ministre de l’éducation nationale, qui a par ailleurs aidé à financer l’événement. « Épidémie de transgenres », « soleil noir des minorités » : les formules ont fleuri pour qualifier la manière dont le décolonialisme et les études intersectionnelles martyriseraient l’université française...."

Dans BIBLIOBS, le 14 janvier 2021 : " Colloque « anti-woke » à la Sorbonne : on vous dit tout sur la polémique et les enjeux"

"Inauguré par Jean-Michel Blanquer, le colloque « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture » des 7 et 8 janvier derniers est le dernier épisode d’une bataille idéologique à l’université. Certains s’inquiètent d’une « chasse aux sorcières ».

Intitulé « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture », le colloque s’est tenu dans le prestigieux amphithéâtre Louis Liard de l’université de la Sorbonne, les 7 et 8 janvier derniers. L’événement promettait de s’attaquer à « la pensée décoloniale, aussi nommée “woke“ ou “cancel culture” » - trois choses pourtant différentes mais dont l’amalgame permettait de viser plus largement toutes les nouvelles études en sciences humaines portant ces dernières décennies sur les inégalités sociales et les discriminations sexistes et racistes. Les organisateurs comptaient 1 300 inscrits, un chiffre impressionnant pour ce type de conférence (environ 800 auditeurs étaient présents le premier jour, dont les deux tiers en ligne ; ils n’étaient plus que 80 dans la salle et 150 via Zoom, le second jour). L’initiative a fait l’objet de vives polémiques, ses détracteurs la baptisant « colloque de la honte »....."

Le complotisme, maladie sénile de la politique

Un article de Pierre Khalfa (syndicaliste, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental] paru sur le site "Le FIL", le 5 janvier 2021

Une vidéo, Hold up, tissu d’absurdités paranoïaques, visionnée des millions de fois en quelques jours sur internet, fake news se répandant sur la crise sanitaire, des millions de gens aux États-Unis croyant que le monde est gouverné secrètement par une secte de pédophiles maléfiques… le complotisme semble être partout. Certes, le complotisme n’est pas nouveau et depuis la haute antiquité, les rumeurs, présentées comme des vérités incontestables font florès. Plus près de nous, rappelons-nous le rôle qu’a joué au début du XXe siècle dans le développement de l’antisémitisme un faux rédigé par la police secrète tsariste Le protocole des sages de Sion, et en 1969 « la rumeur d’Orléans », analysée par Edgar Morin, prétendait que des jeunes filles disparaissaient dans des magasins de vêtements tenus par des juifs. Bref, les théories du complot sont de tout temps, mais elles semblent connaitre aujourd’hui une ampleur et un développement inédits.

Le complotiste veut révéler une vérité que les « élites » politiques, médiatiques ou scientifiques cachent, celle d’un pouvoir d’un groupe, ou d’un individu, qui manipule le peuple et le dirige dans l’ombre. Quels que soient les acteurs, le scénario sera toujours le même. Une petite minorité, souvent désignée comme étant d’origine étrangère, se camouflant avec l’aide des « élites »,...

Entretien avec Edgar Morin

Dans le cadre de la Nuit avec les Philosophes de l'UNESCO, un entretien avec Edgar Morin, le 20 novembre 2020.

En une heure, l'éminent philosophe et sociologue Edgar Morin aborde sous tous les angles la pandémie de COVID-19. Avec un appel à la réflexivité et à résister à la peur et au découragement.

« Nous devons vivre avec l'incertitude »

Un entretien avec Edgar Morin, paru dans le Journal du CNRS (6 avril 2020)

Le philosophe Edgar Morin. « Je ne dis pas que j’avais prévu l’épidémie actuelle, mais je dis par exemple depuis plusieurs années qu’avec la dégradation de notre biosphère, nous devons nous préparer à des catastrophes. » ...

La pandémie du coronavirus a remis brutalement la science au centre de la société. Celle-ci va-t-elle en sortir transformée ?

Edgar Morin : Ce qui me frappe, c’est qu’une grande partie du public considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des affirmations irréfutables. Et tout le monde était rassuré de voir que le président s’était entouré d’un conseil scientifique. Mais que s’est-il passé ? Très rapidement, on s’est rendu compte que ces scientifiques défendaient des points de vue très différents parfois contradictoires, que ce soit sur les mesures à prendre, les nouveaux remèdes éventuels pour répondre à l’urgence, la validité de tel ou tel médicament, la durée des essais cliniques à engager… Toutes ces controverses introduisent le doute dans l’esprit des citoyens.

Vous voulez dire que le public risque de perdre confiance en la science ?

E.M. : Non, s’il comprend que les sciences vivent et progressent par la controverse. Les débats autour de la chloroquine, par exemple, ont permis de poser la question de l’alternative entre urgence ou prudence. Le monde scientifique avait déjà connu de fortes controverses au moment de l’apparition du sida, dans les années 1980. Or, ce que nous ont montré les philosophes des sciences, c’est précisément que les controverses font partie inhérente de la recherche. Celle-ci en a même besoin pour progresser.

Malheureusement, très peu de scientifiques ont lu Karl Popper, qui a établi qu’une théorie scientifique n’est telle que si elle est réfutable, Gaston Bachelard, qui a posé le problème de la complexité de la connaissance, ou encore Thomas Kuhn, qui a bien montré comment l’histoire des sciences est un processus discontinu. Trop de scientifiques ignorent l’apport de ces grands épistémologues et travaillent encore dans une optique dogmatique.

La crise actuelle sera-t-elle de nature à modifier cette vision de la science ?

E.M. :

Je ne peux pas le prédire, mais j’espère qu’elle va servir à révéler combien la science est une chose plus complexe qu’on veut bien le croire – qu’on se place d’ailleurs du côté de ceux qui l’envisagent comme un catalogue de dogmes, ou de ceux qui ne voient les scientifiques que comme autant de Diafoirus (charlatan dans la pièce Le Malade imaginaire de Molière, Ndlr) sans cesse en train de se contredire…